提起1945年8月15日,脑海里浮现的画面是什么?

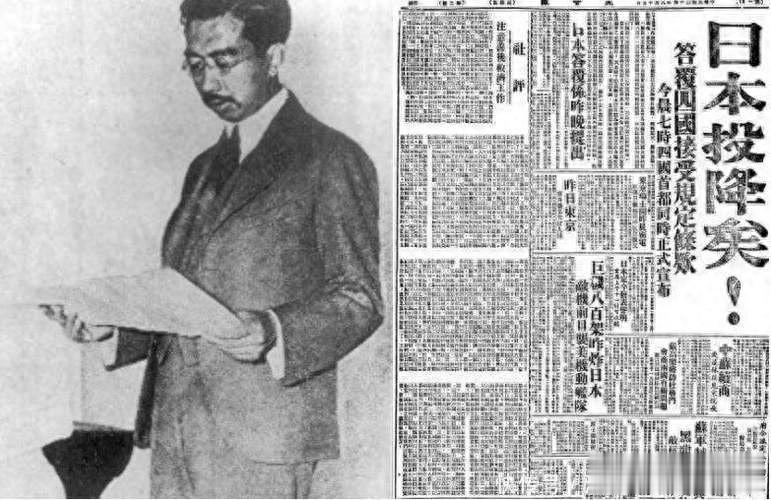

是日本天皇裕仁颤抖着声音念出《终战诏书》?

是全世界人民走上街头,欢庆反法西斯战争的伟大胜利?

是无数家庭终于盼来和平,喜极而泣的场景?

这些都是真实的历史。

但历史的复杂性在于,它从来不是一个单一切面。

就在同一天,当和平的曙光似乎已经普照大地时,在中国山东日照一个叫沈马庄的小村子里,一场惨烈、血腥的战斗,却在午夜时分悄然打响。

这事儿细想起来,简直让人后背发凉。

一边是最高层面的政治宣告,战争结束了;另一边却是最前线的血肉搏杀,刺刀见红。

日本投降的消息明明已经传遍了世界,为什么驻扎在日照的日军,还要对已经开始庆祝胜利的八路军发动致命偷袭?

两种截然不同的“八月十五”

两种截然不同的“八月十五”对于驻守在沈马庄周边的八路军战士们来说,他们的“八月十五”是充满希望和松弛感的。

八年了,整整八年的浴血奋战,从尸山血海里爬出来,神经时刻紧绷。当延安总部传来日本无条件投降的确切消息时,那种巨大的喜悦和解脱感是今天我们难以想象的。

战士们终于可以放下手中的枪,哼着家乡的沂蒙小调,盘算着回家帮父母秋收,甚至憧憬着能睡上一个安稳觉。

这种心态,是人之常情,是任何一个在长期高压下幸存下来的人最真实的反应。

他们的指挥员,也开始按照上级指示,开会研究如何接收日伪军的据点和仓库。

在他们看来,仗已经打完了,剩下的只是程序问题。

这种集体性的心理松懈,从上到下,弥漫在整个部队中。

而在几公里外的日军据点里,却是另一番截然不同的景象。

这里的“八月十五”,没有丝毫战败的沮丧,反而充满了阴森的杀气。

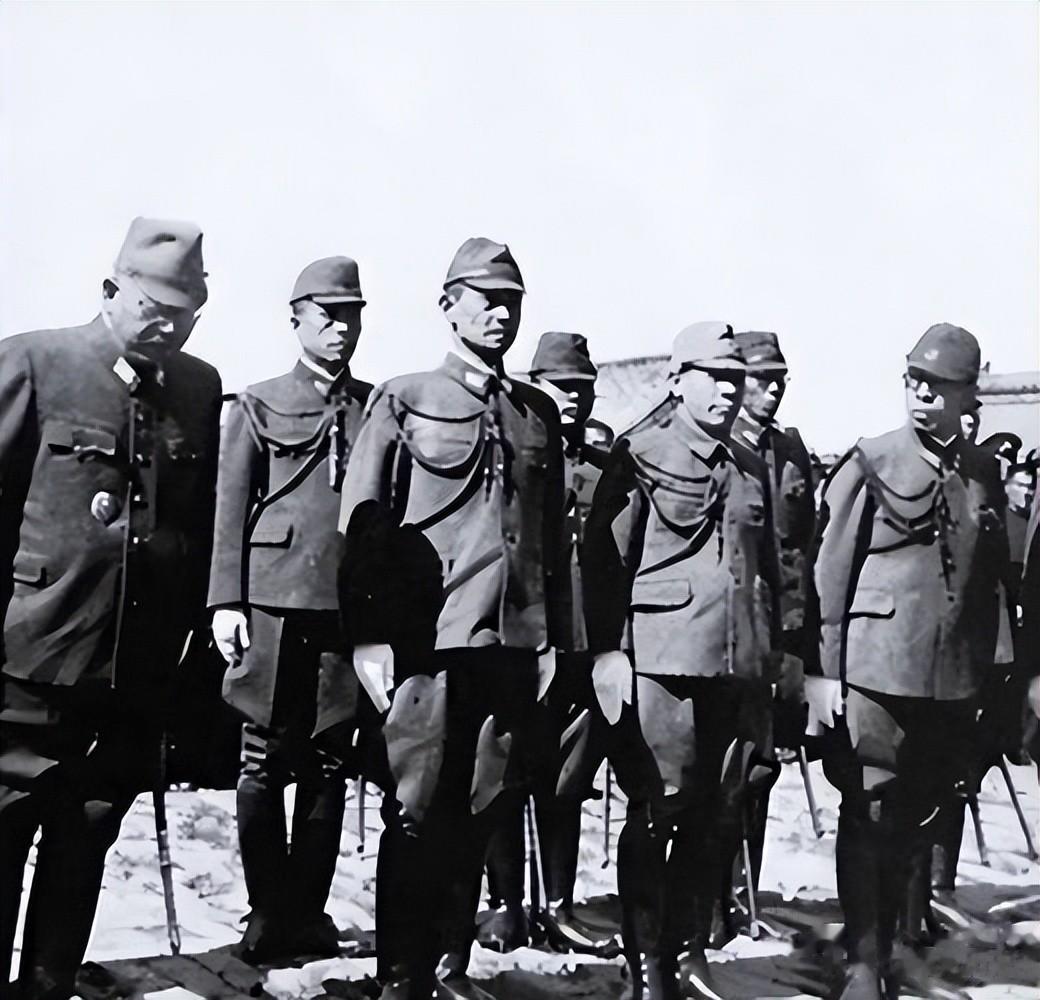

盘踞在此的日本第六十三旅团残部,根本没打算投降。

他们确实也收到了命令,但这份来自日军华北方面军的命令,内容极其微妙:“停止进攻作战,但可以继续防御,且只向国民党军队缴械,绝不向八路军投降。”

这道命令,给了这群顽固的军国主义分子一个“合法”顽抗的借口。

在他们眼中,向装备简陋、被他们视为“土匪”的八路军投降,是奇耻大辱。

更重要的是,这伙日军在鲁东南地区烧杀抢掠,罪行累累,他们深知一旦落入人民军队手中,必然会遭到清算。

求生的本能、扭曲的“武士道”荣誉感,以及向上级“选择性服从”的命令,共同催生了一个恶毒的计划:

趁八路军放松警惕,发动最后一次突袭,抢夺物资,撕开一个口子,向青岛方向突围,去那里向美军投降。

于是,当八路军战士在庆祝胜利时,这边的日军正在默默地擦拭刺刀,分发子弹,用布条包裹住脚,甚至在刺刀上涂抹泥巴以消除反光。

黎明前,最黑暗的血色午夜

黎明前,最黑暗的血色午夜悲剧的导火索,在午夜时分被点燃。

沈马庄的八路军驻地,警戒已经降到了最低点。

原定的五班巡逻,只派出了两班。

岗楼上的信号灯,为了不影响大家休息,甚至被遮蔽了起来。

村口的狗开始狂吠,但并没有引起足够的警觉。

当哨兵以为是晚归的村民,打开院门的一刹那,冰冷的刺刀便捅进了他的胸膛。

日军的行动经过了精心的策划,其战术目标清晰而冷酷。

他们没有使用重炮和机枪,就是为了避免巨大的声响引来周边八路军主力的增援。

他们想要的,是一场速战速决、悄无声息的歼灭战。

在短短几分钟内,日军的突击小队就切断了八路军指挥所的电话线和步话机,让这个小小的村庄彻底成了一座孤岛。

枪声响起时,许多八路军战士还在睡梦之中。

战斗瞬间从有组织的防御战,退化成了最原始、最血腥的巷战和肉搏战。

炊事班刚蒸好的窝头还冒着热气,炊事员就抄起菜刀冲了出去;卫生员把救急的纱布撕成条,给冲上去的战友当弹药带;在狭窄的院落里,双方士兵扭打在一起,用刺刀、用枪托、甚至用牙齿和石头进行着最惨烈的搏斗。

根据幸存者的回忆,通讯员小刘被三把刺刀活活钉在门板上;班长老赵在弹尽粮绝后,用女儿送给他的红头绳勒死了一个敌人,自己也壮烈牺牲。

这场战斗持续了数个小时,直到凌晨四点半左右,天快亮了。

日军担心八路军的援军即将赶到,并且已经失去了全歼守军的最佳时机,便点燃草垛制造浓烟,掩护自己向海边方向撤退。

天亮后,沈马庄尸横遍野,驻守此地的八十路军官兵,约三分之二的人永远地倒在了胜利的前夜。

血的教训是惨痛的,但也是深刻的。

山东军区的部队彻底抛弃了对日军会“文明投降”的任何幻想,转而对所有拒不缴械的据点,发起了坚决的武装攻击。

8月22日攻克夹仓,24日拿下涛雒,9月8日解放日照城。

八路军用炮火和刺刀,亲自去执行那份“终战诏书”。

延安和各野战司令部也迅速发出紧急通电,要求所有部队恢复战斗姿态,严防敌人假投降、真反扑。

这一事件的教训,后来被郑重地写入了《作战部队安全守则》,成为解放军部队安全条例中不可或缺的一部分。

和平从来不是一份文件的签署,而是一个充满变数和危险的动态过程。

宣布战争结束,不等于危险已经过去。

在历史的转折点上,最容易麻痹大意,也最容易付出血的代价。

参考资料:

与死神握手

2015-09-04 检察日报