那一声“我要自己吃”,是生命最初的独立宣言,稚嫩却坚定。作为父母,我们见证的不仅是孩子学会用餐具,更是中华餐桌上礼仪与情感的传承伊始。还记得那个傍晚,夕阳透过窗棂洒在餐桌上。一岁多的儿子伸出沾满米粒的小手,紧紧抓住我递出的勺子。

那一刻,他的眼睛亮了起来——那不是对食物的渴望,而是对“我自己来”的渴望。餐桌上,传承千年的文明在悄然延续。中国人说“民以食为天”,这“食”里包含的从来不只是果腹。从《礼记》记载的进食礼仪,到“食不言寝不语”的家训,从围炉夜话的温馨,到年夜饭的团圆——餐桌,是每个中国人最初的社会课堂。当宝宝第一次握住那把小小的木勺,他握住的不仅是餐具,更是即将代代相传的生活艺术。这木勺,让人想起“箸”文化里的谦和礼让;这碗粥,延续着“谁知盘中餐”的千年教诲。自主进食,就这样把饮食文化中最珍贵的部分——自立、节制、感恩,悄然种进孩子心田。放手,是父母给孩子最深的爱。“来,妈妈喂”——这充满爱意的举动,有时却可能成为孩子探索世界的无形束缚。我见过太多这样的场景:奶奶追着孙子满屋跑,只为多喂一口饭;父母因孩子弄脏衣服而急忙夺过餐具。这些画面背后,是深植于我们文化中无微不至的关爱。但真正的爱,需要适时的放手——就像教孩子走路,总要松开扶持的手,他才能学会独立前行。自主进食不是简单的喂养技巧,而是对生命自然成长规律的尊重。这让人想起中国园林的造园智慧——既提供生长的土壤,又给予舒展的空间。我们为孩子准备营养均衡的食物,创造安全的进食环境,然后退后一步,给他探索的自由。这退后的一步里,有为人父母最深沉的爱与智慧。循序渐进,静待花开!

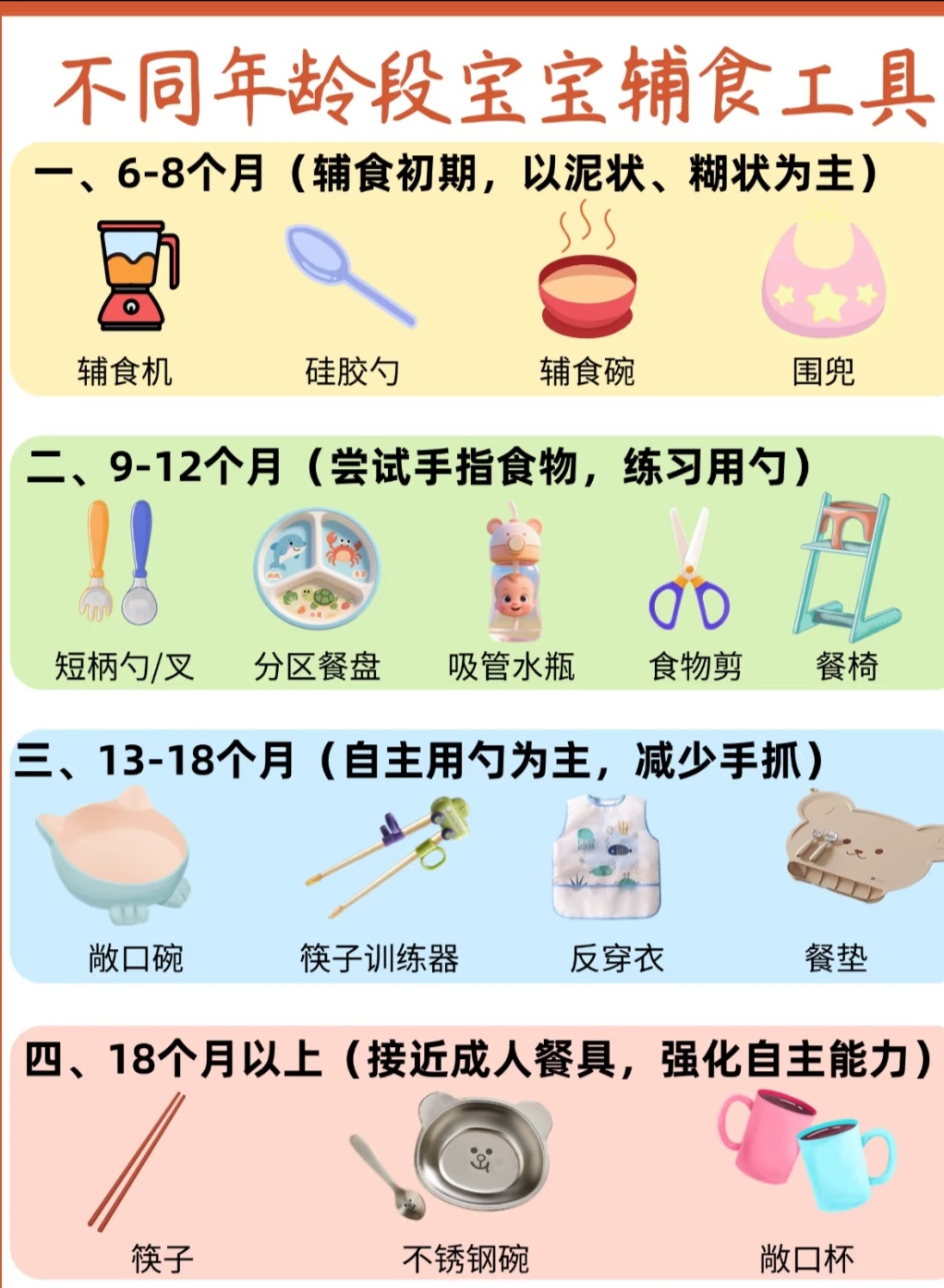

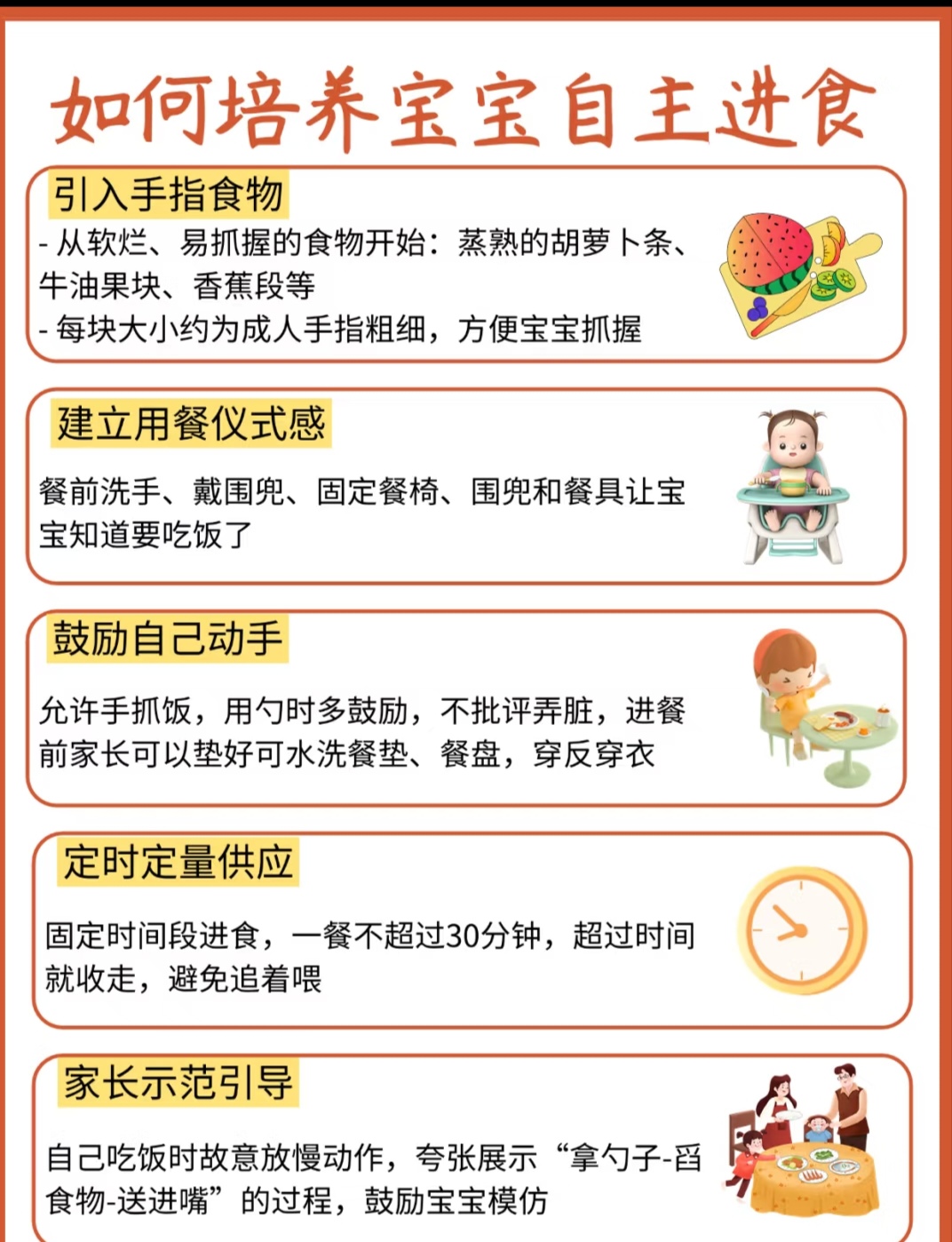

培养自主进食,需要顺应孩子发展的自然节奏:萌芽期(6-8个月):让孩子触摸食物的温度与质地。香蕉的绵软、胡萝卜的清脆,都是他对世界最初的感知。这不仅是感官发育,更是与大地馈赠的第一次对话。探索期(9-12个月):准备适合抓握的天然食物。当孩子笨拙地将食物送入口中,他在学习手眼协调,也在建立与食物的情感连接。实践期(1-2岁):引入专属餐具。选择符合中华饮食文化的碗勺,让孩子在熟悉的文化语境中学习用餐。耐心示范,把吃饭变成亲子间温馨的仪式。完善期(2-3岁):全家人围坐共餐。中国人的家庭观念在饭桌上最为浓厚,“一家人整整齐齐吃饭”,本身就是最好的家教。在这个过程中,请理解孩子的“慢”。他的笨拙、他的狼藉,都是成长的必经之路。就像熬一锅好粥,需要文火慢炖;孩子的成长,也急不得,快不来。餐桌上的学习远不止用餐具那么简单。当孩子说“我自己来”时,他也在学习, 选择与承担,要吃多少、先吃什么,小小的决定培养着责任感。从笨拙到熟练,需要反复练习。在共餐中体会“分享”的快乐,理解“一粥一饭当思来之不易”这些品质,将伴随孩子一生,成为他生命中更深层的滋养。

如今,儿子已经能熟练地用勺子喝完一碗粥。每当他把空碗举到我面前,脸上绽放出骄傲的笑容时,我知道,他获得的不仅是饱足,更是成长的自信。这份在餐桌上学到的独立,这种在文化中浸润的教养,将如春风化雨,陪伴他走过更远的人生路。而我们父母要做的,就是准备好充满爱的环境,然后,带着信任的微笑,看着我们的孩子,用自己的方式,去探索这个世界的滋味。这或许就是养育最美妙的境界——在适当的时候放手,见证另一个独立生命的茁壮成长。