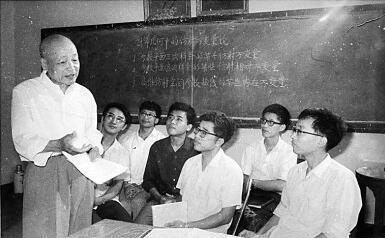

1960年,一位农村老汉来到中南海的门口不停地张望,门口的警卫员于是上前询问,那位老汉只问:“老朱在吗?”警卫员一头雾水,随后在得知“老朱”是朱德时十分震惊,于是赶紧上报,之后竟是罗瑞卿亲自迎接他。 1960年,中南海门口。一个穿着朴素的农村老汉,在那儿来回溜达,东瞅瞅西望望,满脸的犹豫和期盼。这地儿多敏感啊,门口站岗的警卫员立马就警觉起来了,赶紧上前盘问。结果老汉一开口,把警卫员给问蒙了,他怯生生地问:“老朱在吗?” “老朱?”警卫员寻思了半天,这中南海里哪位首长叫“老朱”啊?看着老汉一脸认真的模样,也不像开玩笑。警卫员耐着性子多问了几句,老汉才慢悠悠地补充说,他口里的“老朱”,就是朱德。 这一下,警卫员惊得下巴差点掉地上。朱德,那可是咱的开国元勋,十大元帅之首,人民军队的总司令啊!一个普通老百姓,张口就管他叫“老朱”,这关系得多铁?警卫员不敢怠慢,立马层层上报。结果你猜怎么着?没过多久,时任公安部部长的罗瑞卿大将,竟然亲自出来迎接这位老汉。 这事儿听着是不是有点像传奇?但这背后藏着的东西,可比故事本身有味道多了。它不是一个简单的“衣锦还乡,不忘故人”的剧本,它是一种精神,一种那个年代刻在骨子里的“实在”。 说白了,就是那股子“讲真话、做老实人”的劲儿。 毛主席在1945年的七大上,就专门讲过这个问题。他说,咱共产党人要讲真话,得做到三点:“不偷、不装、不吹”。你看这位老汉,他就没“装”。他没想着我得说“拜见朱德总司令”,他心里想的就是找老朋友“老朱”,嘴上说的也就是“老朱”。在他眼里,朱德首先是那个可以一起摸爬滚打的兄弟,然后才是那个大元帅。 这种不“装”的底气,恰恰来自于他对“老朱”的信任。他相信,就算“老朱”当了天大的官,也还是那个他认识的“老朱”。 而朱德,以及当时那一大批从战火里走出来的领导人,也确实没让老百姓失望。他们的“不装”,更是体现在生活的一点一滴里。这让我想起了被称为“延安五老”的那几位革命前辈,个个都是“实在人”的典范。 比如徐特立徐老,长征的时候都快六十岁了,是队伍里年纪最大的。建国后给他配了专车,他老人家不怎么坐,总喜欢走路或者挤公交。警卫员有意见,他就算了一笔账:咱国家汽油得进口,跑一趟城里的油钱,够一个农民一家一个月的人均收入了。多走走路,锻炼身体、节约开支、还能接近群众,一举三得。他跟孩子们说:“你们应该继承的不是我的财产,而是老一辈的革命精神。”这话,多实在。 还有林伯渠林老,长征时是总供给部长,管后勤的。可他自己的马,大部分时间驮的都是文件和警卫员的背包。过草地的时候,缴获了一个暖瓶,宝贝得不行。可他一看卫生队里的伤病员更需要,二话不说就让警卫员送过去,还嘱咐“别再拿回来了”。在他们心里,公家的东西、别人的难处,永远排在自己前面。 这种精神,就像一根红线,贯穿了那个时代。它不光体现在战场上、官场里,也体现在那些为国家建设呕心沥血的知识分子身上。 咱国家杰出的数学家苏步青,1931年在日本拿到博士学位,当时日本的大学高薪聘请他,他二话不说就回国了。他说:“我是祖国送出来学习的,学成后,应该回去报效祖国。”抗战时,浙江大学西迁,他带着学生们在山洞里躲着敌机轰炸,把山洞当成数学研究室。条件是苦,但心里那团火是热的。 还有“两弹一星”的元勋们,那更是把“实在”和“报国”刻进了生命里。著名火箭专家黄纬禄,早年在英国实习,亲眼目睹德国导弹的威力,更坚定了他科学报国的决心。回国后,他把自己的一辈子都交给了中国的导弹事业,从“东风”系列到“巨浪一号”,他常说一句话:“不管什么时候,都要先想国家怎么办。” 核物理学家程开甲,也是放弃了在英国的优厚待遇回国。为了国家的核试验,他隐姓埋名二十多年,在戈壁滩里风餐露宿。地下核试验,辐射多强啊,为了拿到第一手资料,他带头钻进刚爆炸完不久的试验坑道。警卫员都替他担心,他说:“我更担心试验事业,那也是我的生命。” 这些人,无论是元帅、科学家,还是那个不知名的老汉,他们身上都有一种共同的气质:纯粹、坦荡、实在。他们不玩虚的,心里想的就是国家和人民,手里干的就是实实在在的事。他们之间的情谊,也是建立在这样一种朴素的信任之上。所以,一个农民敢直呼元帅的小名,一位大将也愿意亲自出门迎接一个农民。因为在他们那个价值体系里,人和人之间最宝贵的,不是身份地位,而是那份一起扛过枪、一起吃过苦、一起为这个国家拼过命的真情。