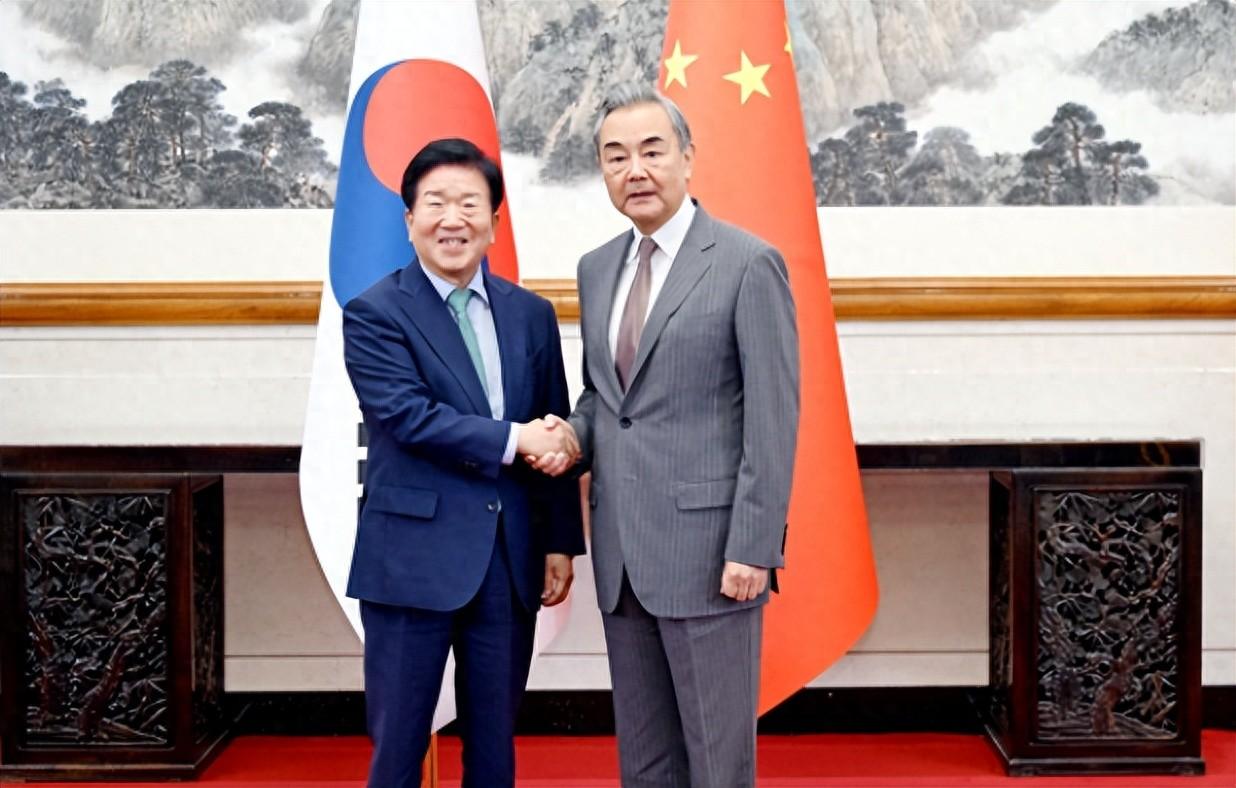

李在明这步棋,下得不慢,但不硬。 8月24日,中韩建交33周年这天,韩国总统特使朴炳锡落地北京,王毅接见,递上李在明的亲笔信。 朴炳锡口风很正:重视中韩关系、愿把战略合作伙伴关系拉回正轨、坚持一个中国。 细节更有意思——韩联社特意提到,他当面称王毅为“老朋友”。 这句“老朋友”,是寒暄,也是试探:先把温度做出来,再看中方反应。 更主动的一笔,是再次发出APEC邀请:10月庆州,想请中方“亲自出席”。 这已是第二次邀请。时间卡得准,姿态放得低,说明韩国新政府确实想在对华关系上补课——至少不想因为不出席“九三”让气氛凉透。 但补课归补课,作业没法两头交。李在明此刻人在“美日线”,23日刚同石破茂在东京发了联合公报,口径是“重启穿梭外交、稳步推进双边关系”。 话不冲,可方向明确:韩日要回正轨。问题是,尹锡悦时代就已经“正轨化”了,李在明为什么还要强调“重回”? 这句就透露出他的真实盘算——要和日本合作,但不想复制尹的“过度亲日”。 说白了,外交要务实,但不能让国内受不了。 王毅这边的回话也有门槛:特意点到今年是抗战胜利80年,也是半岛光复80年。话不多,分量很重。 你不来“九三”,我就把历史坐标竖在你面前——既是提醒,也是校准:历史观对了,路才走得稳。 反过来讲,这也是在告诉首尔:别让外部势力牵着走,别把历史当筹码。 再看特使规格。朴炳锡并非现任官员,这种“半官方”配置,既能传话,也方便回旋。 对中方来说,这叫“表达了意愿”;对韩国来说,这叫“保留了机动”。 可外交不是圆桌推盘子,光靠“称兄道弟”和“诚意叠词”不够看。 动真格的,还是要落在敏感议题上——萨德怎么处理,产业链怎么稳,涉台表述怎么清晰,这些都得一一给答案。 APEC这张牌,也别只当礼帖看。韩国今年当东道主,渴望“办出影响力”是本能。可亚太合作离不开中国,供应链、产业链的关键环节一半在中国手里。 把中方请到场,不只是场面好看,更是给自己政策选项留空间。 对首尔而言,这是务实;对华盛顿而言,未必好看。李在明想两头顾,难度从这里开始陡增。 现实也冷酷:美国不会因为你派了特使、说了友好,就在芯片、关税、军事部署上“网开一面”; 中国也不会因为你多喊几句“伙伴”,就对摇摆视而不见。 两边都懂账本:看的是动作,不是口号。 所以,接下来的路,大致有三道选择题: 一是历史观。 把“光复80年”的分寸拿稳,别嘴上纪念、手上拆台。教科书、纪念活动、政府表述得一致,不要一边消费历史、一边纵容修正主义。 二是安全议题。 萨德不是“过去式”。技术升级、部署扩容、信息共享范围,都触及中国核心利益。若首尔在这一点上只讲“盟约义务”,那对华信任就谈不上“重回正轨”。 三是经贸与产业。 半导体、汽车、电池,韩企在中国有深厚资产与市场。若在对美“去风险”的名义下继续“去中国化”,短期看似抱住美国大腿,长期是产业空心化的起点。韩国不是没吃过亏。 从这一波互动看,中方把门敞开,但把杠钉死:历史与原则先对齐,合作自然有空间。这非难为谁,是行规。 相反,若首尔继续以“低规格示好+高强度摇摆”混日子,最后只会得到一个结果——两边都不领情,国内外都不好交代。 再说句痛快的:中韩是搬不走的近邻,吵归吵,账要算清。该做的清单,其实不复杂—— 把“一个中国”从言辞落到行动:涉台场合不踩红线,外交场合不搞小动作; 给萨德画红线、设闸门:技术不扩边、数据不外流、部署不外溢; 把供应链稳住:关键环节在华投资、科研合作、市场准入列入年度计划表; 把交流做实:人文、地方、高校、产业协会多线并进,别只剩官对官。 李在明要的“务实”,不是左右逢源的文字体操,而是敢在压力前做决断、在利益前做取舍。 说到底,韩国的外交独立,是争来的,不是哄来的。 想在美日那里要“安全”,在中国这里要“市场”,可以;但请付出对等的清晰与稳定。 结尾留两句话—— 第一,“老朋友”叫得再响,不如一条能落地的承诺。 第二,邀请函可以写三封五封,但能把人请来的是诚意,更是分寸。 中韩关系有没有回正轨的可能? 有,就看首尔准不准备把“试探”升级为“选择”。 选择对了,庆州不只是一场峰会的地名,也能是关系再出发的坐标。 参考资料: 《王毅会见韩国总统特使、韩国前国会议长朴炳锡——环球时报》