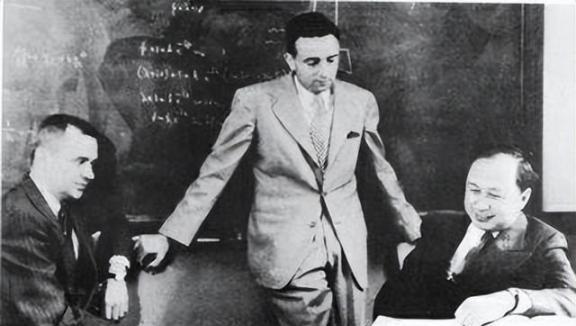

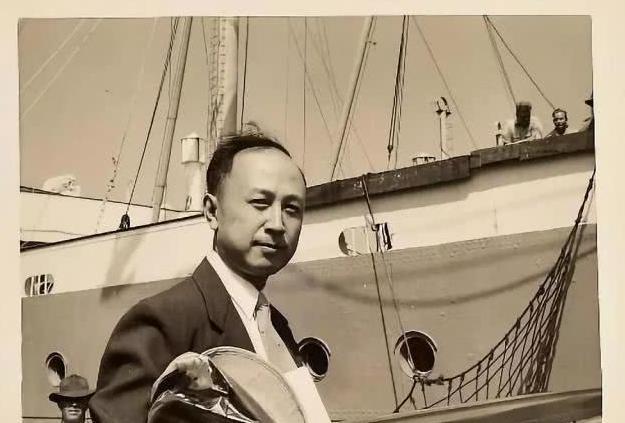

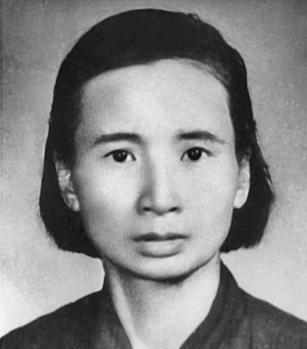

1955年,在钱学森回国的邮轮上,一位美国老太太叫来船长: “你不认识他吗?钱先生是世界知名的科学家,怎么能让他们一家四口挤在狭小的三等舱?” 1955年的太平洋上,一艘邮轮承载着改变中国命运的科学家。这个流传70年的故事背后,隐藏着多少不为人知的真相?一位美国老太太的挺身而出,见证了科学无国界的人道光辉,也映照出那个时代知识分子回国路上的艰辛与不易。 钱学森的回国路并不像人们想象的那么顺利。1955年9月17日,钱学森和他的家人手持三等舱船票,站在洛杉矶港口,等待上克利夫兰总统号邮轮。这位在美国享有盛誉的科学家,此刻却只能购买到最便宜的船票。美国政府对他的限制和监视从未停止,即便是离境时刻,依然处处设置障碍。 从1953年3月起,钱学森每个月必须亲自到当局登记,直至他1955年9月离开美国。这种近乎软禁的生活持续了两年多,一位世界级的科学家被当作潜在的威胁对象严密监控。船票只能买到三等舱,很可能也是这种限制政策的延续。 三等舱的条件确实艰苦。狭小的空间里,钱学森一家四口只能挤在一起,8岁的钱永刚和6岁的钱永真还是懵懂的年纪,对这种环境充满好奇,但成年人却能深刻感受到其中的不便。空气中弥漫着机械油味和海水的腥味,通风条件也不理想。 关于那位美国老太太的故事,虽然在正史记录中缺乏详细资料,但在当时的社会背景下,确实可能发生这样的事情。20世纪50年代的美国社会,人道主义精神和对知识分子的尊重是存在的,一些有正义感的美国民众对政府的做法也并不完全赞同。 如果这个故事属实,那位老太太很可能是受过良好教育的中产阶级女性,对科学界的知名人物有所了解。当她得知钱学森的身份和处境后,内心的正义感让她无法保持沉默。她找到船长,用坚定的语调质问船方的安排是否合理。 船长面对这样的质疑,显然感到为难。一方面,他需要执行既定的规定和安排;另一方面,面对一位声名卓著的科学家确实住在条件不佳的三等舱,从人道主义角度来说也说不过去。经过权衡,船长做出了调整安排的决定。 头等舱的条件自然好得多,宽敞明亮的房间让一家四口终于能够舒适地度过这段海上旅程。孩子们有了足够的活动空间,蒋英也能在相对舒适的环境中照料家人。这个改变虽然只是旅程中的一个小插曲,但却体现了人性的温暖。 钱学森后来写道:“我热切地望着窗外,经过二十年漂泊在美国的岁月之后,现在我终于要回到家乡了!”无论住在哪个等级的船舱,都改变不了他回国的决心。这20天的海上航程,对他来说既是结束,也是开始。 1955年10月8日,“克利夫兰总统”号邮轮经过20多天的海上航行即将驶入香港了,钱学森一家终于要重新踏上祖国的土地。当香港的轮廓出现在地平线上时,钱学森内心的激动是难以言喻的。 回国后,钱学森没有辜负那位美国老太太的善意,也没有辜负祖国和人民的期望。他投身到国防科技事业中,带领团队攻克了一个又一个技术难关。从导弹到卫星,从理论到实践,钱学森用自己的知识和努力为新中国的科技发展做出了巨大贡献。 1991年,钱学森被授予”国家杰出贡献科学家”荣誉称号,1999年又被评为”两弹一星元勋”。这些荣誉的背后,是他几十年如一日的辛勤工作和无私奉献。那个曾经在邮轮三等舱中坚韧不拔的归国学者,最终成为了中国航天事业的奠基人。 70年过去了,这个故事依然让人感动。那位美国老太太的善举提醒我们,善良和正义可以跨越国界和政治分歧。你觉得在那个特殊的时代背景下,还有哪些细节值得我们深思?欢迎在评论区分享你的看法。