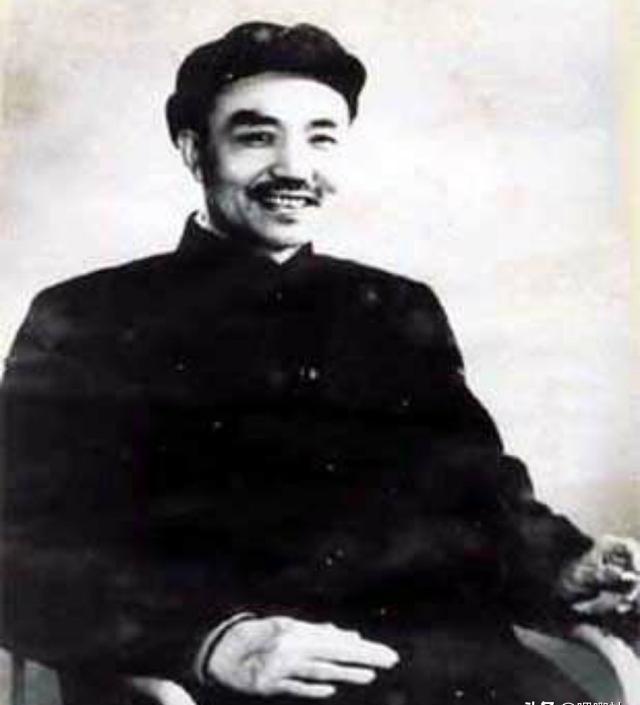

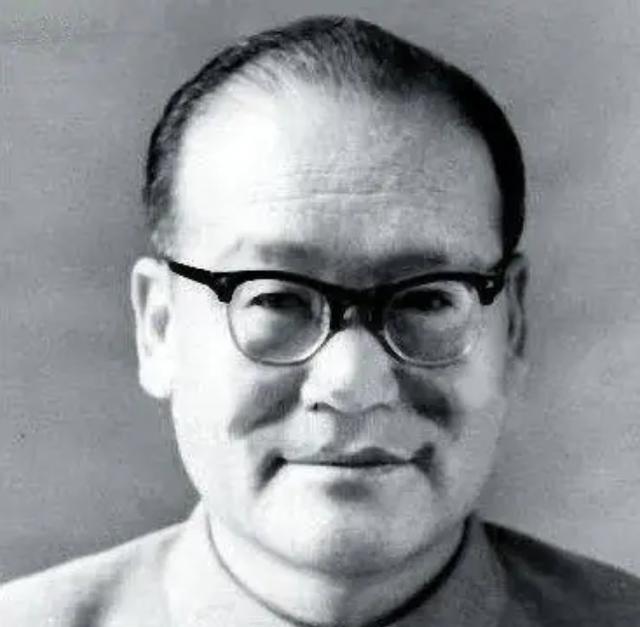

黄超作为张国焘在红军时期的核心秘书与亲信,他的人生轨迹与党内路线斗争紧密交织,而其最终结局更是成为中共党史中一桩悬而未决的公案。透过公开史料与学术研究的梳理,这位红四方面军重要人物的形象与命运逐渐浮出水面。 核心幕僚:与张国焘的深度绑定 黄超的革命生涯始终与张国焘紧密相连。20世纪30年代,他进入鄂豫皖苏区后便担任张国焘秘书,凭借出色的文书能力逐步晋升为红四方面军政治部秘书长,成为张国焘倚重的“文胆”。在红四方面军内部,他被视作“嫡系中的嫡系”,深度参与军政令起草等核心工作,是张国焘路线的坚定执行者。 1935年红军长征途中的分裂风波,成为黄超政治立场的鲜明注脚。当张国焘提出南下主张与中央红军北上决策产生分歧时,黄超与红四方面军参谋长李特共同站在张国焘一边,不仅积极支持南下决策,更参与了向中央红军发送争议电报的关键行动。这一选择让他成为张国焘分裂路线的标志性人物,也为其后来的命运埋下伏笔。 西路军余波:滞留新疆的未解之谜 1937年西路军在河西走廊遭遇惨败后,黄超随李先念等400余名幸存者撤退至新疆迪化(今乌鲁木齐)。彼时,中共中央要求西路军高级干部返回延安接受审查,然而黄超与李特却被单独留下,未能获准东返,这一特殊安排为他们的结局蒙上了第一层阴影。 1938年初,一则消息从延安传出:王明告知张国焘,黄超与李特已被新疆方面认定为“托派分子”,经审讯后遭处决。这一“托派”罪名成为两人死亡的官方解释,但背后却疑点重重。至今,无任何审判记录、死刑批准文件或确凿证据公开,处决指令的来源始终成谜。当时滞留新疆的西路军官兵对此一无所知,只记得两人是“突然消失”,遗体下落更是无从考证。近年学术研究指出,黄超在新疆期间曾对张国焘批判的强度提出质疑,这种“拒绝改正错误”的态度或许成为路线斗争中的致命把柄。 历史涟漪:从张国焘叛逃到党史悬案 黄超之死产生的连锁反应远超事件本身。得知亲信被杀的消息后,张国焘精神彻底崩溃,在他看来,“连秘书都被处决”预示着自己将面临同样的清算。他在回忆录中直言,这一事件是其最终叛逃的直接诱因:“连秘书都被处决,我留下只有死路一条。”1938年4月,张国焘借祭扫黄帝陵之机脱离延安,投向国民党阵营,成为党史上的重大事件。 时至今日,黄超的结局仍是中共党史中的一桩悬案。官方档案从未公开认定其“托派”身份的实证,也未明确其死亡的具体程序,这一历史空白引发了持续的学术探讨。当代研究多将黄超与李特之死视为“肃反扩大化”的悲剧案例,认为这一事件折射出特定历史时期党内斗争的复杂性与极端性,也成为西路军历史研究中难以回避的争议焦点。 值得一提的是,张国焘叛逃后曾试图利用黄超等旧部关系策反红军,却以彻底失败告终。军统戴笠的情报显示,黄超之名在红四方面军老部队中已被定性为“叛徒同谋”,毫无号召力可言,特务提及此名反而会激起对方警惕。这一细节从侧面印证了黄超在党内路线斗争中的负面标签已被固化,也让他的历史形象更加复杂难辨。 黄超的一生,是红军早期历史中路线斗争的缩影,他的结局不仅留下了历史谜团,更折射出革命年代的残酷与复杂。随着学术研究的深入,或许未来会有更多史料揭开这桩悬案的真相,让这段被遗忘的历史得到更客观的审视。