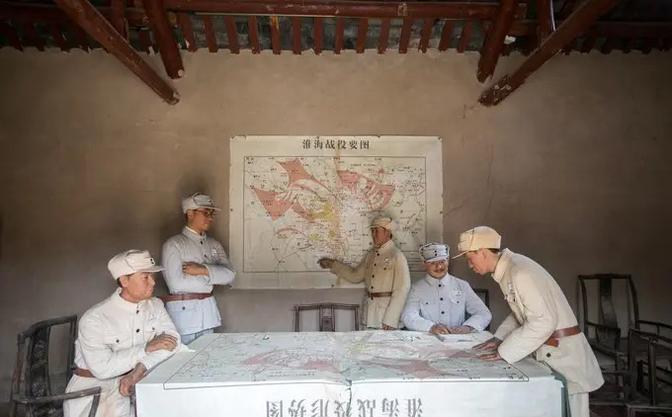

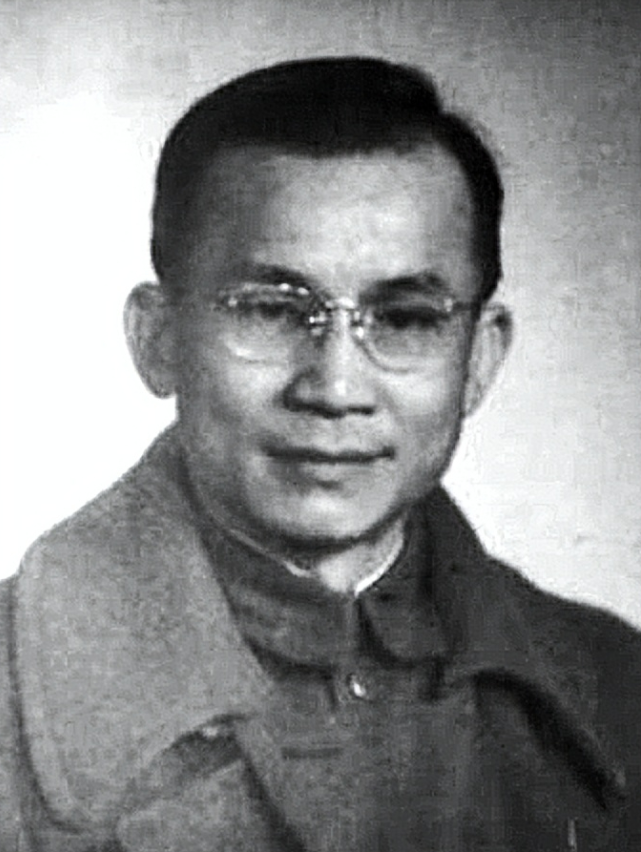

华野司令员陈毅出门远行,粟裕反复叮嘱司机:“一定要保证司令员的安全。司令员身体胖,怕热,喜欢敞开车门,翻越太行山时要防止把他甩出车外。”陈毅这是要去哪儿?粟裕为何不放心呢? 1948年春天,华东野战军总部驻地河南濮阳,一场特殊的告别正在上演。粟裕对司机的反复叮嘱让人好奇:这位身经百战的"常胜将军"为何如此担心老搭档的安全?陈毅此行究竟要去哪里,竟让粟裕如此不放心? 这事得从1948年4月30日的城南庄会议说起。陈毅、粟裕赶赴城南庄毛主席住所,与中央会商华野主力下步动向。会上,粟裕提出了华野主力暂不过江、留在中原打大歼灭战的建议,中央采纳了这个意见。 会后,中央做出了一个重要决定:陈毅调任中共中央中原局第二书记、中原军区和中原野战军第一副司令员,保留在华东的职位。简单说,就是让陈毅去中原地区与刘伯承、邓小平会合,统筹中原和华东两个战场的协调作战。 这个调动看似简单,实际上大有深意。当时华野实力比中野强不少,部分华野将领就有些趾高气昂,如果没有一个人去中野那边,两大野战军肯定会产生不少矛盾。陈毅去中原,不是单纯的军事指挥,更多是组织协调工作,他前前后后往中原局和部队输送了2000余名干部,大大充实了中野战力。 粟裕为什么这么担心陈毅的安全呢?原因有几个。 首先是路况问题。从河南濮阳到豫西宝丰县,这条路线要经馆陶渡口、过邯郸、越太行山、到山西晋城,直到中原军区司令部驻地。太行山那一段路最要命,崎岖难走不说,沿途还有土匪出没,稍不小心就可能出事。 其次是陈毅的身体状况。陈毅体型偏胖,天一热就受不了,总是要把车门卸掉透气。这在平路上还行,到了太行山那种悬崖峭壁的地方,没有车门保护,颠簸起来很容易被甩出车外。 最关键的是陈毅的开车瘾。陈毅早年在法国勤工俭学时,曾在车行当小工,就开始接触汽车。回国后,他对开车特别着迷,华野全军都知道司令员爱开车。可问题是,陈毅的驾驶技术实在有限,经常是开车出营,推车回营,战士们形容其场面为"一人开车,两三人坐车,七八人推车"。 粟裕太了解这位老搭档了。自新四军时期开始,陈毅、粟裕就并肩作战多年,相惜相护,风雨同舟。陈毅豪爽大度,诗人气质浓厚;粟裕沉静深沉,军事天赋卓越。两人性格迥异却配合默契,在华东战场创造了无数军事奇迹。 果然,陈毅的车瘾在路上就犯了。刚出濮阳不远,他就"命令"司机常志刚停车,坚持要自己开一段。常志刚想起粟裕的叮嘱,心里忐忑,但又拗不过司令员,只能让陈毅开了一段。山路崎岖不平,陈毅把车开得七扭八歪,常志刚手心都攥出了冷汗。 更要命的是陈毅的作息问题。每到沿途各地,他都要与当地县委、政府领导谈话了解情况,经常工作到深夜,乘车时不免打瞌睡。太行山路颠簸,没有车门的座位上,陈毅随时可能被甩出车外。遇到急刹车,他的脑袋好几次都撞在挡风玻璃上。 常志刚没办法,想了个既能让陈毅安全休息、又能避免意外的办法——用绳子把陈毅固定在椅子上。陈毅听后哈哈大笑:"什么固定?就是把我绑在椅子上!"他很配合,但要求到了休息地点要提前解开,免得让人看到堂堂司令员被五花大绑的样子。 就这样,一路上演着这幅颇为怪异的行车景象。虽然场面滑稽,但确实保证了安全。几天后,陈毅平安抵达山西晋城,陈赓亲自率领一个营前来迎接。随后,陈赓派部队将陈毅护送到中原军区驻地,刘伯承、邓小平早已等候在村外。 陈毅出发这几天,粟裕始终牵挂不已,几乎每天都发电报询问行程和安全情况。得知陈毅平安抵达后,陈毅立即回电:"我已安全到达,你放宽心睡个安稳觉。" 陈毅抵达中原军区驻地,标志着陈粟、刘邓、陈谢三支大军在战略协同指挥上正式迈入正轨。此后,中野、华野携手作战,先后打了豫东战役等重要战役,为淮海战役的胜利奠定了基础。淮海战役结束后,毛泽东说:"淮海战役,粟裕同志立了第一功。" 这次太行山之行,看似是一次普通的工作调动,实际上体现了老一辈革命家之间的深厚友谊。粟裕的担心和叮嘱,陈毅的理解和配合,都展现了革命战友间的真挚情感。 一次看似平常的远行,却折射出革命年代战友间的深情厚谊。粟裕的细致关怀和陈毅的乐观豁达,至今读来仍让人动容。你觉得这种战友情谊在今天还有什么现实意义吗?欢迎留言分享你的看法。