1962年,两名开国少将带领8万多人集体叛逃至苏联,毛主席得知后,非但没派军队去追,还大大方方地说:“愿意走,可以欢送嘛!”

那年,新疆伊犁的边境线上演了一场震惊世界的集体迁徙,六万七千多名边民拖家带口,赶着牛羊,像潮水一样涌向苏联。

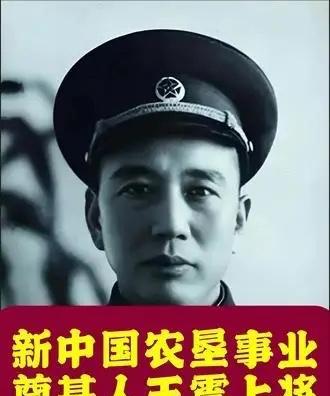

领头的是两位本该守护这片土地的开国少将,祖农·太也夫和马尔果夫·伊斯哈科夫。

他们曾是新疆民族军的英雄,在三区革命中扛过枪,1955年授衔时一个32岁成为最年轻少将,另一个带着一级解放勋章的荣光。

可谁能想到,七年后的他们竟亲手撕碎了这份荣耀,用广播和探照灯为同胞铺就了一条背离祖国的路。

从五十年代末开始,克格勃特工假扮成商贩、亲戚,在牧区的毡房里悄悄塞着印有克里姆林宫的宣传画。

收音机里循环播放着“西伯利亚的奶牛每天能挤三桶奶”的乌托邦神话,学校课本被悄悄替换成苏联教材。

1961年,他们二人的“考察学习”更像一场精心设计的陷阱,莫斯科的红地毯、伏特加宴会上闪烁的将星肩章,还有那句致命的耳语:“来当我们的加盟共和国司令”。

回国时,他们的公文包里塞满了连夜印制的侨民证,边境哨所后来清点出足足装了三麻袋。

牧民们最初只是零星试探,直到1962年4月22日,霍尔果斯口岸突然出现上百架堆满家当的马车。

边防战士刚拦住询问,苏联的卡车车队就轰鸣着越境接人,车顶喇叭用哈萨克语喊着“上车就是苏联公民”。

接下来的三天三夜,阿尔泰的草场只剩下空荡荡的毡房,塔城的学校没了学生,伊犁的供销社积满灰尘。

最荒诞的是苏联人连牲畜都“策反”成功,二十万头牛羊跟着主人叛逃,留下的牧羊犬对着边境线哀嚎了半个月。

但北京的反应平静得可怕,毛主席听完汇报后掐灭烟头:“天要下雨,娘要嫁人,他们要走就欢送嘛!”当时中苏论战正酣,强行阻拦只会给赫鲁晓夫递刀子。

令人诧异的是,新疆军区真的组织了欢送会,还给两位少将发了三个月工资当“路费”。

近乎佛系的处理方式,其实比子弹更有杀伤力,它让苏联的“人道主义表演”变成了单方面接收难民的黑洞。

踏上苏联土地的牧民很快发现,天堂的门票其实是西伯利亚劳改营的通行证。

承诺的洋楼变成了冻土带的铁皮工棚,顿顿面包的谎言在零下四十度的土豆种植园里冻得粉碎,有人被派去挖永不完工的贝阿铁路,更多人在集体农庄里像牲口一样被编号管理。

最讽刺的是马尔果夫,曾经的军区司令被迫在阿拉木图种了十年甜菜,晚年只能靠给土耳其餐馆烤馕维生。

1991年苏联解体时,三万多白发苍苍的叛逃者举着“我们要回家”的横幅聚集在边境,中国边防战士的望远镜里映出他们皲裂的嘴唇和悔恨的泪水。

历史总是用最残酷的方式验证真理,当年主动请缨留守的买买提明·伊敏诺夫将军,后来带着新疆生产建设兵团开垦出百万亩良田。

那些空置的牧场上崛起石河子新城时,西伯利亚的冻土层里还埋着叛逃者的白骨。

祖农临终前在日记里写:“羊群离开草原活不成,人没了祖国就像断了根的骆驼刺。”可惜这个道理,他和六万多人用三十年才读懂。