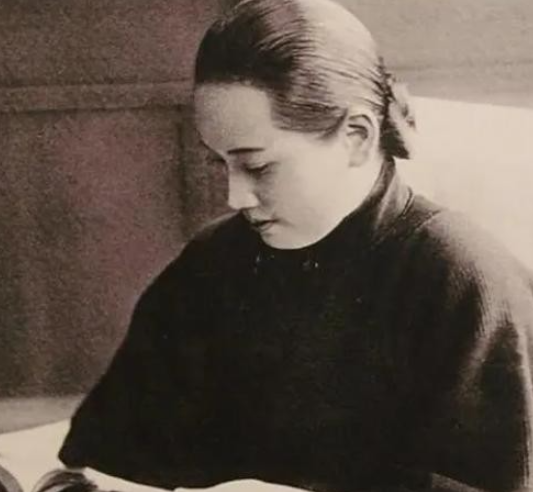

1927年4月,邓颖超在广州产下一子,由于这个孩子生下来体重太大,超过了正常标准,导致无法正常顺产出来,可那时的技术还无法进行剖腹产,只能用产钳助产,但因用力过大,孩子头部受到了严重损伤,没能成活! 这个孩子足足有10磅重,在那个年代算是巨大儿,医生们商量后决定使用产钳助产,这是当时唯一可行的办法。

可惜的是,孩子最终没能活下来,过大的体重加上产钳造成的损伤,让这个小生命刚来到世上就离开了。更让人心痛的是,这次难产给邓颖超的身体造成了严重损伤。

当时在博济医院工作的助产士陈月娥后来在回忆录中写道,那个年代的产钳就像一把大铁钳子,全凭医生的经验和手感。遇到巨大儿,即使是经验丰富的医生也很难把握力度。

邓颖超产后持续发烧,整整躺了半个多月才慢慢恢复,医生告诉她,由于产道受损严重,以后很难再怀孕了。

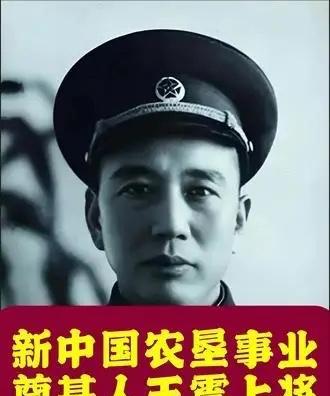

周恩来得到消息时正在上海组织工人罢工,他连夜坐船赶回广州,一路上都在自责没能陪在妻子身边。

多年后,邓颖超的秘书赵炜回忆说,总理夫妇从不在人前提起这件事。只有一次,邓大姐看到别人家的孩子,突然停下脚步看了很久,眼里有说不出的温柔。

失去孩子后,这对革命夫妻把更多精力投入到工作中,在延安时期,邓颖超负责妇女工作,经常到保育院看望孩子们。

保育院的保育员王桂兰记得,邓大姐总是自己带着小零食去看孩子。有一次组织上给她配了两斤奶粉补身体,她全部送给了刚断奶的婴儿。

新中国成立后,邓颖超特别关注妇幼保健工作,她多次在会议上强调,要让每个产妇都能安全分娩,不能再让悲剧重演。

1952年,她亲自参与制定了新中国第一个妇幼保健工作方案。方案要求每个县都要有妇产科医生,每个乡都要培训接生员。

北京协和医院的老院长林巧稚是邓颖超的好朋友,林巧稚曾说,邓大姐对妇产科的很多建议都特别专业,一看就是真正了解产妇痛苦的人。

到了1960年代,中国的孕产妇死亡率已经大幅下降,很多偏远地区的产妇也能得到基本的医疗保障,难产造成的悲剧越来越少。

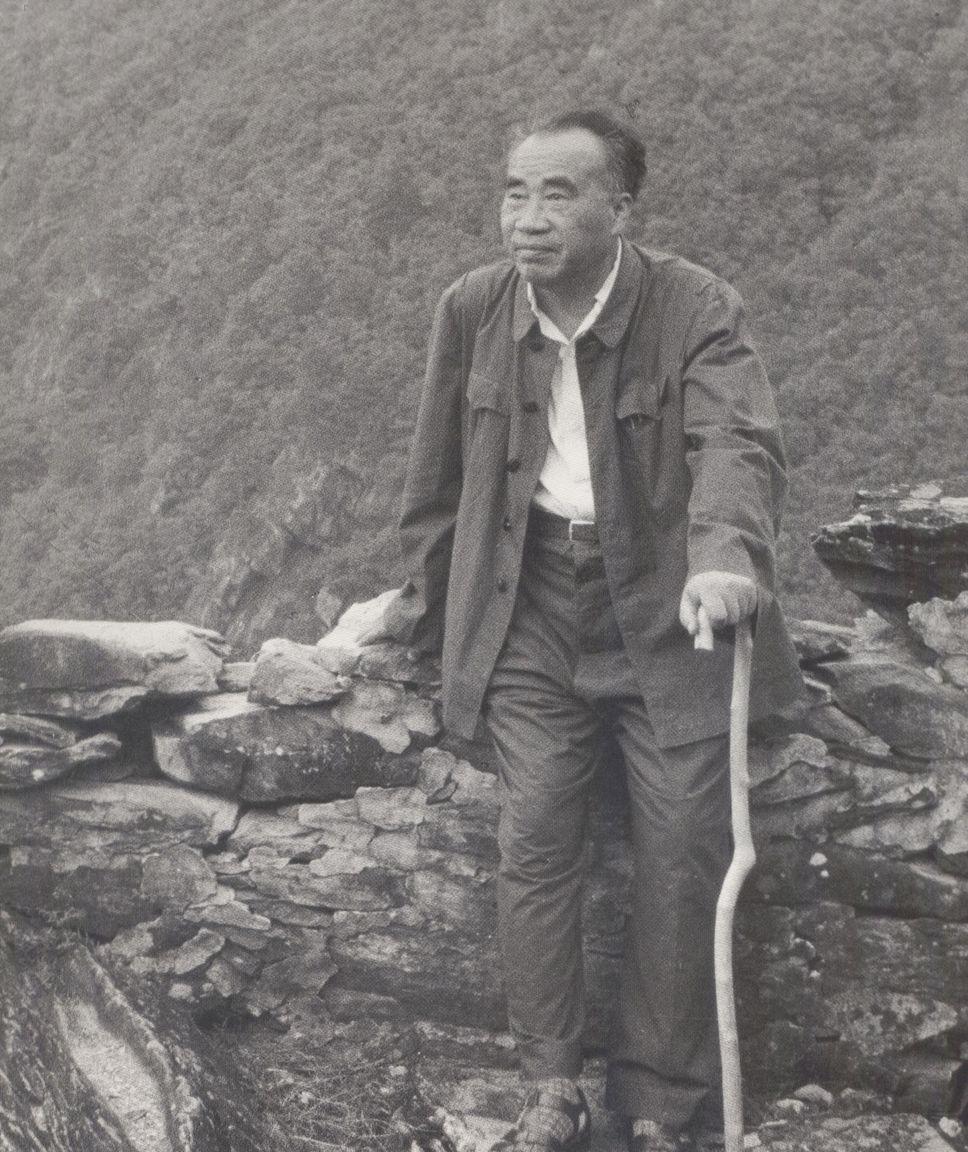

邓颖超晚年时,有记者问她有什么遗憾,她沉默了很久才说,如果当年医疗条件好一些,也许一切都会不同。

其实在1927年的国际医学界,剖宫产技术已经相当成熟了,美国的妇产科医生们已经能够安全地进行这种手术,产妇和婴儿的存活率都很高。

但这些先进技术要传到中国,还需要很长时间,直到1930年代末,北京协和医院才开始常规开展剖宫产手术。

回想起来,那个年代的中国女性真的太不容易了,她们不仅要为革命奔走,还要承受生育带来的巨大风险。

有意思的是,邓颖超从来不觉得自己是个悲情人物,她在回忆录里写道,虽然没有自己的孩子,但她有千千万万个孩子。

这种乐观和坚强,大概就是那一代革命者的共同特质吧,他们经历了常人难以想象的苦难,却始终保持着对生活的热爱。

说到这里,我想起了另一位革命前辈的故事,贺子珍在长征路上生下孩子,为了不拖累部队,忍痛把孩子送给了当地老乡。