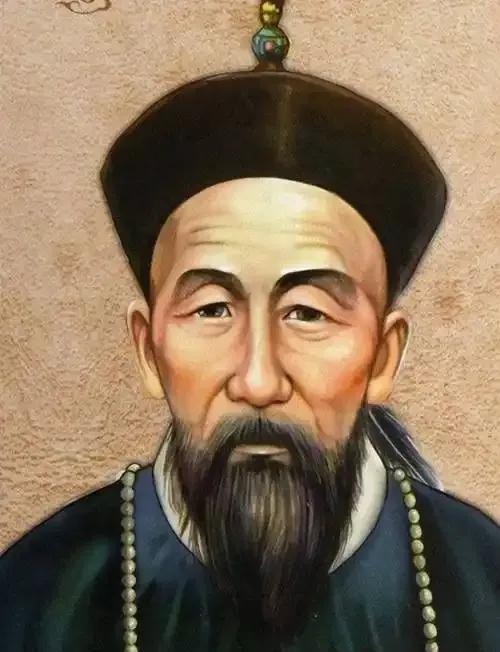

1950年,28岁就退休在家的清朝摄政王载沣,晚年以90万斤小米的价格卖掉了曾经代表着皇族荣耀的醇亲王府,儿子为此难以理解,大声的质问他“为什么?”然而他云淡风轻的一句话就让儿子闭了嘴。 1950年的冬天,北京的风凛冽干冷,在东城区利溥营胡同,一个年近七旬的老人正收拾行李,他穿着一件洗得发白的棉袄,拄着拐杖,站在破旧的门口,身后是一排排装满字画和旧书的木箱,还有几个正忙着搬东西的青年人,他们要离开这处住了几代人的王府,搬进一所更小、更朴素的小院,这一场搬家,不只是住所的更换,它标志着一个时代的真正落幕。 这个老人,正是清朝末代摄政王载沣,他曾位高权重,统领朝政,是最后一位真正掌握实权的清室宗亲,他的身份显赫,父亲是道光帝的儿子醇亲王奕譞,二哥是光绪皇帝,儿子则是末代皇帝溥仪,可以说,他从出生那一刻起,就注定要参与到那个帝国最核心的运转之中。 年仅七岁,他就继承父亲的爵位,成为清廷“铁帽子王”之一,少年时的他并不沉迷权势,反而酷爱读书,特别喜欢研究天文和历史,他常常一个人躲在书房里,一边翻看古籍,一边琢磨星象,他的世界,与宫廷权谋相比,显得格外宁静,然而命运并没有给予他太多的选择。 1901年,八国联军攻入北京,清政府为了平息西方列强的怒火,决定派人出使德国谢罪,年仅十八岁的载沣被选中,代表大清前往柏林,他身穿朝服,头戴礼冠,带着国书出使,面对强势的德国皇帝,他没有失态,而是据理力争,不卑不亢,这一次出使,不但挽回了国家的颜面,也让慈禧太后对他刮目相看。 回国后,他逐步掌握了军政大权,1908年,慈禧与光绪相继去世,年仅三岁的溥仪被推上皇位,作为皇帝之父,载沣理所当然地成为摄政王,掌控朝政,他并非只是挂名的摆设,而是实打实地操持国事,在他短暂的摄政生涯中,他尝试推行立宪改革,设立咨政院,颁布宪法纲要,裁撤袁世凯,整顿军队,甚至派遣亲弟载洵出国考察海军制度,他在做一场孤注一掷的努力,想要将这个奄奄一息的帝国拉回来。 朝中亲贵各怀鬼胎,太后干涉政务,袁世凯暗地活动,改革举步维艰,1911年,武昌起义爆发,清王朝摇摇欲坠,他清楚地意识到大势已去,于是主动辞去摄政王职务,年仅28岁便彻底退出政坛,这一年,他的人生转了一个弯,从帝国的权力中心,悄然滑向市井的边缘。 之后的载沣,过上了远离政治的生活,他回到醇亲王府,继续研究天文,教育子女,他用望远镜观测星空,记录彗星轨迹,讲授天体运行的规律,他的生活看似平静,实则一点也不轻松,1924年,冯玉祥发动政变,溥仪被逐出紫禁城,所有皇室成员的俸禄被取消,王公贵族们一夜之间失去了经济来源,载沣不得不典当字画、古董,维持一家人的生活,他甚至卖掉自己心爱的三球仪,这件曾经象征着他对科学热爱的仪器,终究被现实打败。 更艰难的日子还在后头,1932年,溥仪在日本扶持下建立伪满洲国,日本人希望载沣出山,以增加政权的“正统性”,他们许以高官厚禄,每月一万大洋,但载沣没有动心,他亲自前往长春,看望溥仪,当他看到儿子不过是日本人的傀儡,他没有多说什么,只是坚决表示不会留下,他甚至绝食抗议,最终得以返回北平,他拒绝了金钱与权力,保住了一个没落王族的最后一点尊严。 抗战之后,生活更加拮据,天津的一场大水冲毁了他收藏的大量文物和字画,他只是一声叹息,默默收拾残局,到了1949年,新中国成立,社会结构彻底改变,载沣没有排斥这个全新的世界,反而表现出惊人的适应力,他主动拆除了王府中所有旧制,从此不称王爷、不着华服,身边人都改称“同志”,他穿着粗布衣,吃着玉米面糊,过着与普通市民无异的生活,他理解时代的巨变,也明白皇族的身份早已不再代表特权,他没有抱怨,更没有幻想复辟。 1950年,醇亲王府已经年久失修,屋顶漏雨,墙体剥落,几乎无法居住,子女众多,生活开支巨大,变卖家产已无法支撑,这时,国立高级工业学校提出以“90万斤小米”的价格购买醇亲王府,用于学校扩建,这是一笔看似荒唐的交易——一座承载三百年皇家荣耀的王府,竟然换来的是粮食,但载沣没有犹豫,他知道,这座房子早已不再是安稳的家,更不是荣耀的象征,而是一座沉重的包袱。