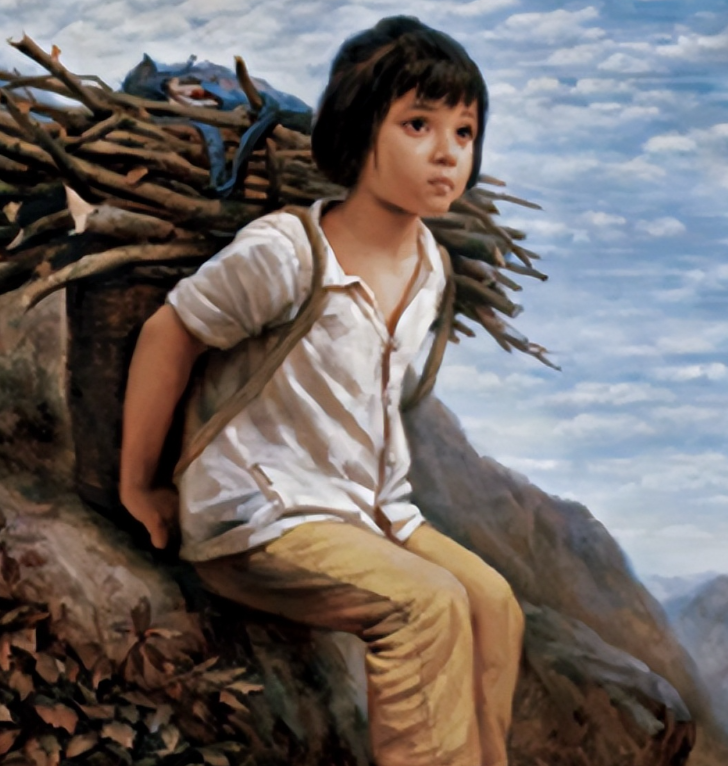

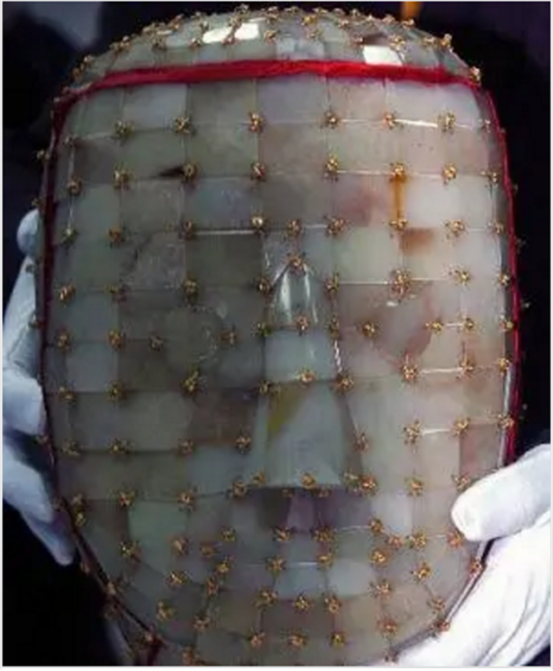

1996年,山西村民李金锁到绵山砍柴,突遇大雨,他寻觅到一处山洞躲雨。他发现山洞里放着堆满石块,好似有人故意封锁通道,胆大心奇的他越走越深,看到一处泛着金光,伸手一摸,摸到了头盖骨,吓得连忙退出山洞报警。 1996年的夏末秋初,绵山上的阳光还带着些许夏日的炙热。李金锁跟随着山区开发队来到冀家庄山顶,成为众多务工人员中的一员。这个四十多岁的农民,有着山区人特有的结实身躯和沉稳性格,平日里在村子周围砍柴挖野菜,日子过得简单而踏实。 山顶上的工作不算轻松。破败的建筑断壁无数,瓦砾成堆,李金锁和其他工人的任务就是清理这些年久失修的废墟。这天,他专注地忙着手头的活计,没注意天色已晚,等他抬头时,发现其他工人都已结伴返回山上的寺庙休息了。 "得赶紧收工了。"李金锁暗自嘀咕,收拾好工具正准备离开,天空突然阴云密布,几声闷雷过后,豆大的雨点砸了下来。 雨势来得又急又猛,转眼间形成了小溪,顺着山路蜿蜒而下。李金锁在雨中举步维艰,视线被雨水模糊,山路湿滑难行。就在他不知所措之际,一道闪电照亮了附近的山凹,他看见不远处有个黑黝黝的洞口。 "躲一躲吧,这雨指不定要下到什么时候。"他想着,便弯腰钻进了那个窄小的山洞。 洞里潮湿阴冷,伸手不见五指。李金锁背靠着洞壁坐下来,等着暴雨过去。不知过了多久,他觉得身后似乎有什么东西,好奇心驱使他伸手摸了摸。 突然,一声闷响在狭小的山洞中格外刺耳,几块泥土伴着水滴落在地上。李金锁借着洞口透进来的微弱光线,隐约看见身后是个人形物体。 "这山里难道有人住?"他疑惑地又靠近了些,想看个究竟。 窸窸窣窣的声音不断传来,那人形物体上的泥层开始剥落。李金锁鼓起勇气,又向前挪了几步,凑近去看,这一看却让他如坠冰窟——在剥落的泥层之下,竟然是一个惨白的头盖骨! 恐惧瞬间席卷了他的全身,他甚至能听见自己剧烈的心跳声。不顾洞外的暴雨,李金锁连滚带爬地冲出山洞,沿着湿滑的山路往下狂奔。 到了山脚下,他浑身湿透,上气不接下气,但仍然心有余悸。"那是什么东西?人骨头?还是......"他不敢往下想,只知道必须报警。 第二天一早,李金锁带着警察重返那个山洞。阳光下,那个曾让他惊恐万分的洞口显得平凡无奇。但当众人进入洞内,打着手电照亮四周时,震惊的场景呈现在眼前——洞里横七竖八地摆着十几尊泥塑菩萨,它们有的完好,有的支离破碎,露出里面的人骨。 天光大亮,警方和李金锁一行人再次来到那个山洞。与前一晚的恐怖体验不同,这次有了手电的照明,众人看清了洞内的全貌:十几尊形态各异的泥塑菩萨,有的立着,有的坐着,有的已经破损,露出了里面的人骨。 "这些不是普通的佛像,"一位年长的警官皱着眉头说,"这里面有真人骨头。" 经过初步检查,警方很快发现这些骨骼并非近期遗骸,而是有着相当长的历史。案件性质开始转变,从可能的命案调查转向了文物发现。不久后,当地文物管理部门的专家也赶到了现场。 "这是包骨真身,非常珍贵的历史文化遗产。"文物专家仔细检查后告诉李金锁和在场的人们。 包骨真身,这个陌生的名词让所有人都充满了好奇。专家解释说,这是中国古代一种特殊的遗体处理方式。一些修行高深的僧人或道士在圆寂之后,不是被埋葬或火化,而是由弟子在遗体外层包裹泥土,塑成栩栩如生的佛像或道像,用来供奉。佛教称之为"全身舍利",民间则叫它"肉身菩萨"。 随着调查的深入,这次发现的重要性逐渐显现。专家们对整个绵山地区进行了细致排查,在附近的云峰寺又发现了3座真身像。加上李金锁在山洞中发现的12尊,总计15尊包骨真身像,其中8尊为僧人,4尊为道士。这样大规模的发现在中国考古史上都属罕见。 "这些真身像跨越了多个朝代,是研究中国宗教和殡葬文化的珍贵资料。"文物专家边记录边感叹。 其中一尊引起了专家们特别的注意,经过考证,它很可能是唐代高僧田志超,也就是民间传说中的"空王佛"。田志超生于隋末唐初,传说他出身于受迫害的田家,27岁时在山脚的开化寺出家。他一生修行佛法,行善积德,甚至唐太宗李世民都慕名前来见他,却只赶上了他圆寂后的场面。李世民感叹"空望佛",赐名"空王佛"。 这些真身像中还有元代的礼佛居士焦丰、宋末的邯郸秀才孔善信、雁门祖师昊鸾以及一位聋哑奇人释施显。每一尊像背后都有着自己的历史和故事。 最令人惊奇的是,这些遗体经过上千年的时光,仍然保存完好,引发了科学界的极大兴趣。专家们推测,这可能与高僧们生前的苦行和独特的饮食习惯有关——他们常年只食草果,临终前甚至只饮泉水。另一种可能是制作包骨真身的特殊工艺,但遗憾的是,这种技艺如今已经失传。 被誉为"东方木乃伊"的绵山包骨真身像,不仅是珍贵的文物,更是重要的科研对象。考古学家们希望通过现代科技手段,解开它们保存千年不腐的奥秘。