最近几年,在西太平洋的广袤空域,一个现象让美国太平洋司令部的参谋们感到困惑——他们频繁遭遇的中国战机中,并非只有闪亮登场的新型隐身战机歼-20,更多的是那款看似“老旧”的歼-11。这款源自苏联苏-27的战机,如何成为了中美空中对峙的前线主力?

歼-11的故事要从上世纪90年代说起。当时,中国空军主力还是大量的歼-6、歼-7,面对周边国家的三代机压力,急需一款重型制空战斗机。

1995年,中国引俄罗斯苏-27生产线和相关技术,开始自行组装生产,这便是歼-11A的起点。

但中国人的学习之路从未止步于模仿。通过对苏-27的“消化吸收”,沈阳飞机工业集团开启了国产化改进之路。歼-11B横空出世,它换装了国产涡扇-10发动机,采用了大量复合新材料减重,航电系统全面升级,尤其是配备了国产脉冲多普勒雷达,能同时探测和攻击多个目标。

更重要的是,它使用的霹雳-12中距空空导弹,性能远超俄制原版R-77。这意味着,歼-11B已经从“俄罗斯表亲”蜕变为纯正的“中华侧卫”。这个脱胎换骨的过程,为中国航空工业积累了三代重型机的研发经验,也为后续的歼-16等战机铺平了道路。

歼-11系列之所以能成为对峙主力,首先源于其庞大的装备数量。作为中国空军历史上生产数量最多的重型战斗机之一,歼-11系列(包括歼-11A/B/BS/BH等)的总产量可能已超过400架。如此庞大的机队,构成了中国远程空中力量的坚实基干。

与此同时,经过多次“魔改”升级,歼-11B的综合性能已远超原版苏-27。它的作战半径超过1500公里,无需空中加油就能覆盖大部分争议空域;携带霹雳-12和霹雳-8导弹,具备了超视距空战和格斗空战的全面能力;改进型的歼-11BG还换装了有源相控阵雷达(AESA),探测能力跃上新台阶。

当这样的性能,遇上如此庞大的数量,就产生了奇妙的“化学反应”——美军面对的不是几架先进战机,而是一个由数百架高性能重型机组成的“钢铁长城”。

歼-11的威力,还在于它被完美融入了中国现代化作战体系。空警-500预警机如同“空中指挥官”,为歼-11提供远超机载雷达的探测距离和态势感知能力;运-8电子战飞机伴随出击,能够干扰压制对手的雷达和通信;地面反导系统和远程雷达网提供全方位支援。

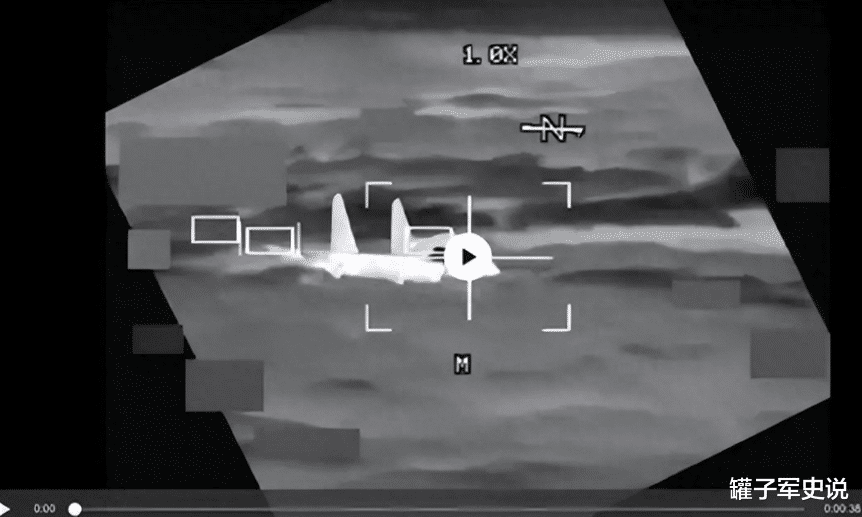

在这个体系下,歼-11化身为“忠诚的狙击手”,在预警机的引导下发射远程导弹,无需开启自身雷达就能实施攻击。这种“A射B导”的战术,让歼-11尽管不具备隐身能力,依然能发挥出强大的体系作战效能。

相比之下,美军的F-22虽然性能卓越,但数量有限且维护成本高昂;F-35则尚未完全形成战斗力。在这个背景下,经过体系化升级的歼-11机群,自然成为了中美空中交锋中最常见的“中国面孔”。

回首歼-11的发展历程,它从引进消化到自主创新,从单一机型到体系作战的关键一环,见证了中国航空工业的艰难爬升之路。

而在现代战争中,并非只有最尖端的武器才能决定胜负。通过对现有装备的持续改进和体系化运用,“老将”也能焕发新生,成为让最强对手也不得不严肃对待的“硬骨头”。

未来,即使更多歼-20、歼-35加入战备,歼-11这位“老将”仍将在广袤的天空中,继续守护着祖国的安宁。