1973年,杨得志下乡看望老战友,却发现老战友生病却没钱治,县委见他生气,急忙解释:“他是特务,不治也罢,不用管他!”

主要信源:(江陵县档案馆——《失踪的红军团长》;光明网——永葆共产党人本色的战将杨得志)

侯礼祥,一个曾在革命战火中闪耀却又被历史尘埃深埋的名字。

1928 年,17 岁的侯礼祥离开湖北江陵的贫苦家乡加入红军,因招兵员笔误或口音问题,入伍时被记作 “李祥”。

他由彭绍辉介绍入党,与杨得志一同在红十一师,杨得志是班长,两人常就名字打趣。侯礼祥从战士做起,逐步晋升为营长,杨得志升任师长时,他已成为团长,还曾在红一师协助陈赓和杨勇工作。

烽火连天的长征路上,侯礼祥的身影始终穿梭在最激烈的战场。从血沃湘江的惨烈厮杀,到四渡赤水的机动博弈,每一场关键战役里,他都毫无惧色地冲在队伍最前方,用行动诠释着战士的勇毅。过夹金山时,他背负伤员徒步八十里,双脚趾严重冻伤。

1935 年 5 月,红军抵达大渡河安顺场,时任红一营营长的侯礼祥率先报名参加渡河突击队,与十七人组成敢死队,在赵章成的火力掩护下,成功强渡大渡河,为红军开辟了生命通道。

烽火连天的 1939 年,抗日战场上的硝烟尚未散尽,战士侯礼祥便在一次惨烈交锋中身负重创 —— 一枚呼啸而来的炮弹击穿了他的左肺,这份深入骨髓的伤痛,也为他日后的生活埋下了难以摆脱的严重后遗症。

伤势稍愈,他回湖北江陵休养,并受组织指派潜伏到监利县朱河镇开展地下工作,担任国民党政府委任的联保主任或保长,白天周旋于乡绅官吏之间,夜间秘密传递情报。一九四二年的武汉,笼罩在白色恐怖的阴霾之中。

地下党的秘密网络遭遇重创,联络体系彻底断裂。他自此与组织失去了所有联系,就连能证明党员身份的凭证、记录伤残经历的文件等至关重要的物件,也在混乱中遗失无踪。

新中国成立后,侯礼祥因曾担任 “保长” 被误认为是国民党人员,遭受社会歧视,户口被迁至乡下,妻子也离他而去。

1961 年,他看到杨得志担任济南军区司令员的消息后,十年间写了二十多封信求助,但都因邮路中断未送达。

1971 年,侯礼祥揣着卖鸡蛋攒的钱,历经半个月艰难抵达济南见到杨得志,杨得志当即写下证明信。然而,回到江陵后,公社干部怀疑信件真实性,将信件退还。

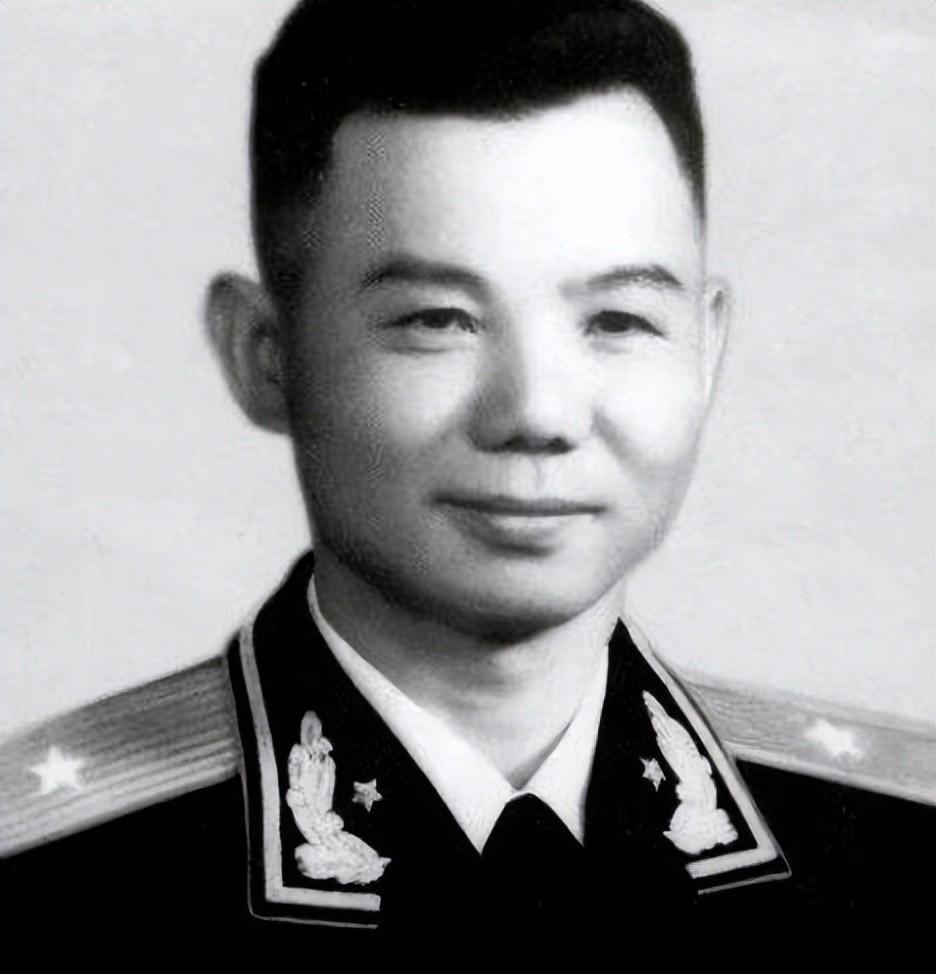

1973 年,杨得志调任武汉军区司令员,亲自前往江陵探望侯礼祥,看到他病重且生活困苦,十分愤怒。杨得志由外地返回后,随即与杨勇一同着手处理此前事宜。二人经过沟通协调,共同以联名形式向湖北省委提交了一份书面证明文件。

凭借这份关键材料,侯礼祥曾身为红军的历史身份,最终得以正式恢复,多年悬而未决的身份认定问题至此尘埃落定。

他获颁 “红军失散人员” 证书,但他不追求物质享受,还将组织补发的补助金捐给了村小学。

时至 1991 年的隆冬时节,侯礼祥在自己魂牵梦萦的故乡走完了人生最后一程,以安然平和的姿态告别了尘世,彼时他已年满八十岁。

他的墓碑正面镌刻着 “红军团长侯礼祥”,背面是杨得志亲笔题写的 “大渡河畔,铁骨铮铮”,他的故事永远值得人们铭记。