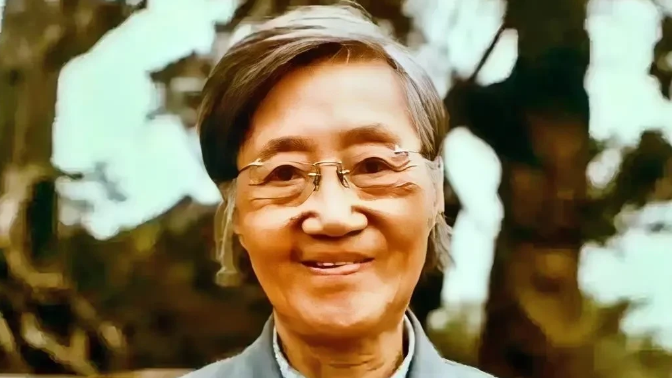

1960年,北大才女王承书扔下丈夫儿子不辞而别,丈夫张文裕翻遍北京城找不到人。17年后,一个白发老太太站在家门口,儿子愣住了,突然冲过去抱着她嚎啕大哭。

来源:中国科学院官网《王承书院士生平》

1960 年冬日,物理学家王承书辅导完九岁儿子张哲功课后,次日便从北京家中消失。丈夫张文裕在书桌发现字条,或写 “勿念,归期未定”,或仅 “出差” 二字,字条上干涸的泪痕藏着无尽牵挂。

张文裕遍寻亲友、报警无果,甚至被问及妻子是否为 “特务”;年幼的张哲每日守在门口,盼着母亲继续讲物理公式的故事。

这离别背后是国家重任。当时中国面临核威胁,苏联专家撤离,高浓铀提炼成核事业关键瓶颈。原子能事业掌门人钱三强秘密拜访 46 岁的王承书,她在热核聚变领域正有突破,钱三强却请她放弃熟悉方向,攻克铀浓缩难题,且需绝对保密,不能告知家人。

王承书仅问 “有多急?”“需要多久?”,得知 “刻不容缓”“可能一辈子” 后,她坚定回应 “我愿意”,只因她在日记中写道 “祖国正处在难关,我不能等别人来创造条件,我要加入创造条件的行列”。

不久后,王承书的身影出现在了西北戈壁深处,那里坐落着兰州铀浓缩厂,她的脚步最终停在了这片承载着特殊使命的土地上。这里风沙肆虐,冬季零下二十多度,水管常冻裂,五千多台分离机被苏联专家断言 “转不起来”。

无计算机,她带科研人员用算盘、计算尺精密运算;无参考图纸,她带队拆解机器研究零件。她住集体宿舍,吃粗粮咸菜,每天工作十多小时,草稿纸堆得比人高。

夜深人静时,她对着家人照片落泪,次日又变回严谨的 “王老师”,仅在一次培训课上轻声说 “我儿子应该和你们差不多大了”,流露思念。

就在这段岁月里,她还潜心钻研,推导出了著名的 “王承书 - 乌伦贝克方程”,这一重要成果历经时光检验,至今仍被收录在国际物理学教科书中,成为学界公认的经典理论。

1964 年 1 月 14 日,第一批高浓铀合格产品产出,车间先寂静后爆发出欢呼声,王承书却独自在戈壁寒风中痛哭。十个月后罗布泊升起蘑菇云,庆功宴上却不见她的身影,她正对着写给家人却无法寄出的第 87 封信发呆。

原子弹成功后,钱三强又赋予她新任务,她依旧一句 “我愿意”,继续坚守十余年。1977 年,白发苍苍的王承书回到北京。

站在家门口,开门的青年张哲愣了片刻,随即抱着她哭喊 “妈!他们都说你死了……”,张文裕赶来,夫妻相视无言,唯有泪千行。家中她的茶杯、书籍仍在原位,张文裕轻声说 “我知道你一定会回来”。

后来王承书任核工业部总工程师,与张文裕均当选中科院院士,家中有不成文规矩,不过问对方研究内容。张文裕偶然间注意到她左手小指带着伤,面对询问,她只是寥寥数语一带而过,可这份轻描淡写背后藏着的不易,他却一眼便读懂了。高能物理研究所研究员张哲,在母亲离世后负责清理她的遗物。

过程中,他找到一摞标注着 “给阿哲补课用” 的笔记本。仔细翻阅后他得知,这些本子里记录的是物理讲义,母亲特意用浅显的儿童化语言编写,覆盖了从初中到大学的完整物理知识体系,而这份为他准备的 “特殊教材”,最终停在了 1960 年 4 月的那一页。

晚年记者问王承书是否后悔,她答 “国家给了我赴美留学的机会,我总要还点什么”。

1994 年她去世,遗嘱将存款捐希望工程、遗体捐医学研究、书籍资料留科研单位,不搞追悼会,骨灰撒罗布泊。

她没留下勋章奖状,却用十七年 “消失”,为国家筑起安全屏障,成为民族复兴路上隐形的 “长城砖”,也映照出那个时代无数无名英雄的奉献与担当。