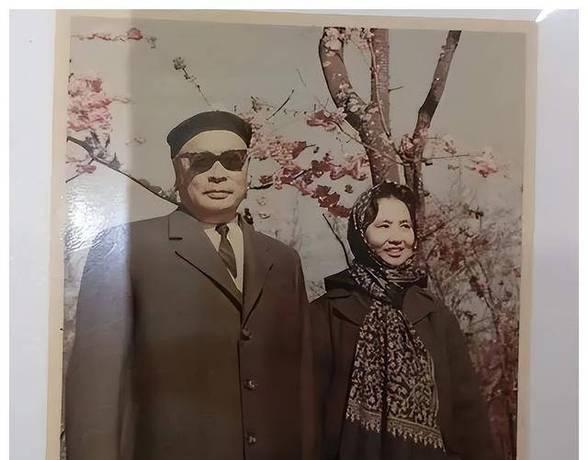

这是谁?死后毛主席,朱德,任弼时,杨尚昆,林伯渠等亲自抬棺? 这待遇前无古人,后无来者! 他来时是冬天,脸瘦得像刀子刮过似的,眼神却是亮的,像火烛在风里跳着。 谁也没料到他能活着穿过那片沙漠,更没人想到他会空着手回来。 可他偏就回来了,什么都没带,却什么都记得。张浩,那时候没人喊他林育英了,哪怕知道他本名是这个,喊出口的还是“张浩同志”。 他从莫斯科一路摸回来,绕道外蒙古,最后在定边出现时,像是天上掉下来的。 党那时候正窝在陕北,瓦窑堡,吴起镇一带,刚把长征走完,腿还软着,肚子还饿着,眼前是没油的灯,背后是张掀的风浪,气氛一度低得像夜里掉进沟底。 他就那样站在门口,穿一身尘土,鞋底裂开口子,说:“我是张浩,找党中央。” 没人敢信,一开始还防着。 但等他张口念出那一长串密码和信件里的话,嗓子沙哑,却一句不错地背下来——谁都不说话了。 毛泽东听完后靠在椅子上,不说话,只抽烟,烟灰落在腿上烧了洞他也没拍。 张闻天把笔往桌上一放,说了句:“这个人我们等太久了。” 张浩不是来走亲戚的。 他是共产国际的特使,那时中共中央跟莫斯科联系断了好几个月,外面怎么变,中共根本不知道。而他,就像个带信的游魂,背着七大精神和《八一宣言》,用嘴,一字一句,从记忆里翻出来。 没有纸,没有电报,没有手令,连个印章都没有,他就是那封信,他自己。 这不是他第一次独行。 早些年他在国内干工运时,天天跟军阀巡捕打游击,手上的老茧是钳工留下的,脑袋里那点主意,是上海法租界的牢房里磨出来的。 别人跟他谈路线,他问的是:这事干不干?干,咱就拼命。 再后来去了苏联,是党派的,也没人送行,自己扛着包走。他是那种人,不吵不闹,也不把忠诚挂嘴上,但谁都知道他往哪走,就不会回头。 长征那年他也在找党,走了一路,没找到。 等到这回回来,是为了让党别走偏,他说得不多,毛泽东听完后,对周围人说:“张浩是‘及时雨’。”这话听起来文气,但其实是贴心窝的。 张浩那回在中央待了不到半年,天天咳嗽,晚上睡觉咳得墙缝里的老鼠都跑光了。 可一开会,他第一个到,掀帘子进屋时总笑着。 他不说自己苦,问的都是:“电台调好了吗?”“翻译够不够?”谁听了不心酸? 后来打起抗战,他被派去组建129师。 当时八路军三大主力之一,刘伯承打头阵,张浩管政工。他人不高,说话不大声,常常拄着根竹棍走在队伍后面。 士兵打水回来,见他站在河边抽烟,不言不语,有时还帮着把壶拎回去。 他在战士心中,不是领导,更像那种老乡里的先生,不讲大道理,能为你写信回家。 身体还是不行,旧病缠身。 延安的医生开了方子,大多也就是草药和针灸。他怕麻烦人,能撑就撑,住进医院那回,是在春天,山坡上刚冒绿芽,他人瘦得不行。 毛泽东去看他,说:“好好养病。”张浩笑了笑,说:“这身体是借的,该还了。” 三月六日他走了。 那天延安的天阴着,一场不大不小的风吹了一天。 病房里没开灯,只有一盏煤油灯,燃到一半就灭了。消息传出去那晚,全城一片沉默,毛泽东坐在窑洞外抽了整整一夜的烟,谁劝也不理。 三天后,送葬的队伍排了两里地。 毛泽东亲自写了挽联:“忠心为国,虽死犹荣。”挽联一揭开,下面的人眼圈都红了。 抬棺那一幕,到现在还常被提起——毛泽东、朱德、任弼时,轮流执绋,一步一步把棺材送到桃花岭。 路不远,但脚步沉。 那天风大,桃花刚吐芽,枝条在风里打着转,像是有人在哭。 有张照片,老摄像吴印咸拍的,画面里毛泽东低着头,手搭在绳子上,脸在阴影里,朱德走在另一边,神情紧绷。 那照片现在还能找到,很多人见了就说:这是毛主席唯一一次亲自抬棺。 墓就在桃花岭,和杨家岭隔着一条沟。 毛泽东亲笔题了碑,立在一块青石上,字不多:“张浩同志之墓。”没有生卒年,也没有头衔,只这几个字。 后来延安下雨,土松了,有年差点把墓冲出一点边。 张浩的名字没进多少教科书,可他走的那天,全延安都低了头。 那种低头,不是礼节,是心里知道失去了一个真正的兄弟。桃花岭后来种了桃树,春天花一开,整座山都染成粉的。 坟前没碑文,也没石狮,只有几块石板,一块泥土路,还有风。 风从山那头吹来,树影晃了晃,他就在那儿——躺了整整一整段历史的重量。

天河一号

张浩一一林育英,湖北黄岗林家大湾三杰之一,还有另二位是林育南、林育蓉(林彪)。