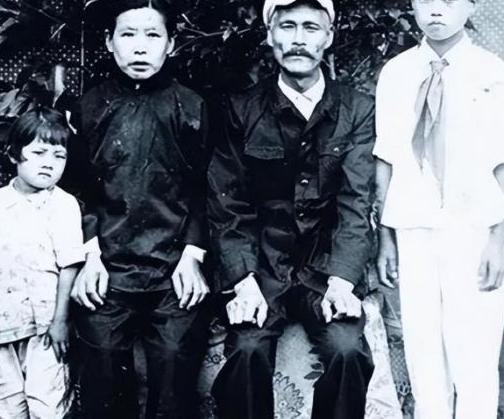

1945年,中国夫妇收养了4岁的日本弃婴,顶着辱骂,将其抚养长大。40年后弃婴回到日本,没想到他从此杳无音讯。然而当中国养母脑出血瘫痪时,不停念叨:“儿子在哪?”日本儿子却回信:“请不要再找我。” 养母叫李淑兰,一个普普通通的东北女人。1945年,日本战败,东北乱成一锅粥。李淑兰和丈夫在长春的街头,捡到了一个饿得只剩皮包骨头、哇哇直哭的日本小男孩。那孩子才4岁,身边没有一个大人。 怎么办?送回去?送哪儿去?周围的人都说:“日本人的孩子,管他干啥!”可李淑兰看着孩子冻得发紫的脸,心一下就软了。她把孩子抱回了家,取名叫陈连升,随了丈夫的姓。 为了这个“日本儿子”,李淑兰两口子把心都掏出来了。自己亲生的孩子都得往后靠,有点好吃的,第一个塞到陈连升嘴里。外面有孩子骂陈连升是“小日本鬼子”,李淑兰就跟疯了似的冲出去跟人拼命,叉着腰骂街:“谁敢动我儿子!” 这份恩情,比山高,比海深。 在那个特殊的年代,养活一个敌国的孩子,需要对抗的是整个世界的敌意。这份善良,是超越了国仇家恨的人性光辉。 陈连升也争气,长大、工作、娶妻、生子,成了一个地地道道的东北汉子。他对李淑兰也孝顺,一家人和和美美。如果故事到这里结束,就是一个完美的“大爱无疆”的剧本。 可惜,生活不是剧本。 80年代,中日关系正常化,日本那边开始大规模地寻找当年的“战争遗孤”。陈连升动心了,他想找到自己的根。李淑兰心里一万个舍不得,但她还是支持儿子。“回去吧,找到亲人,过好日子去。”她卖了家里值钱的东西,凑钱给儿子当路费。 1984年,陈连升回到了日本,也找到了自己的亲人,改回了日本名字:阿部浩幸。 刚开始,一切都还挺好。他会写信,会寄钱,照片上的他穿着时髦的西装,看起来过得不错。可慢慢地,信越来越少,钱也没了。最后,音讯全无。 直到1995年,李淑兰突发脑出血,瘫痪在床。她话说不清楚,眼睛也花了,嘴里就反复念叨一个名字:“连升…我的连升在哪…” 家里人急疯了,想尽办法联系他,求他回来看看老母亲最后一面。 信,终于来了。薄薄的一张纸,上面是几行冰冷的日文,翻译过来就是那句最伤人的话:“我现在的工作很忙,日本的亲人也需要我照顾,请你们以后不要再来信,也不要再找我了。” 第二年,李淑兰老人就带着无尽的牵挂和失望,走了。她到死,都没能再见到她用一生去疼爱的“日本儿子”。 不妨设身处地地想一想,陈连升,或者说阿部浩幸,他回到日本后,面对的是什么?是天堂吗? 根本不是。对于他和成千上万像他一样的“归国遗孤”来说,日本才是真正的“异国他乡”。 一个四十多岁,只会说一口东北话的“日本人”,回到了日本社会,他能干嘛?日语不会说,日本的规矩不懂,没有文凭,没有人脉。他就像一棵被连根拔起的老树,硬生生插到了一块完全陌生的土地上。 他们这些人,在日本有一个特别尴尬的称呼——“残留孤儿”。 在中国人眼里,他们是日本人;可在日本人眼里,他们是“假日本人”,身上带着一股“中国味儿”。他们找不到像样的工作,很多人只能在社会底层干最苦最累的活。他们的孩子在学校被霸凌,被嘲笑。 他们被夹在两个国家、两种文化之间,里外不是人。这是一种身份的撕裂,一种无根的漂泊感。 陈连升回到日本,要面对的不仅是生活的窘迫,还有日本家庭的压力。他的日本亲人,几十年没见,真的有那么深的感情吗?会不会觉得他是个累赘?会不会因为他“中国养子”的身份而感到不光彩? 那封绝情信,背后可能是一个中年男人走投无路的挣扎和无奈。他或许不是不想回来,而是真的“回不来”了。 他在日本可能过得一败涂地,根本没脸面回来见把他养大的中国母亲。他怕的,或许是让母亲看到自己狼狈的样子,辜负了她的期望。 当然,这都是我们的猜测。但这种猜测,比单纯地骂他“忘恩负义”,可能更接近人性的复杂。 转眼距离战争结束整整80年了,李淑兰那一代人,基本都已不在。而陈连升这批战争遗孤,如今也都成了八十多岁的老人。他们是战争催生的一个特殊群体,是活着的历史见证。 这些年,日本政府对这些遗孤也进行了一些补偿,并且有过正式的道歉。但对于个体生命的伤害,再多的钱,再多的道歉,都显得苍白。