《四圣心源》为清代医家黄元御的核心著作,其医学思想以“天人相应”“土枢四象”为核心,尤其强调脾胃(“中土”)在人体生理与病理中的枢纽地位。书中提出“人之疾病十有七八,都因‘中土湿败’”,这一观点深刻揭示了脾胃功能失调、湿邪内生是诸多疾病的根源,可从概念内涵、成因、病理机制、临床表现及调理逻辑等多维度深入解析:

一、“中土湿败”的核心内涵:脾胃失运,湿邪为患

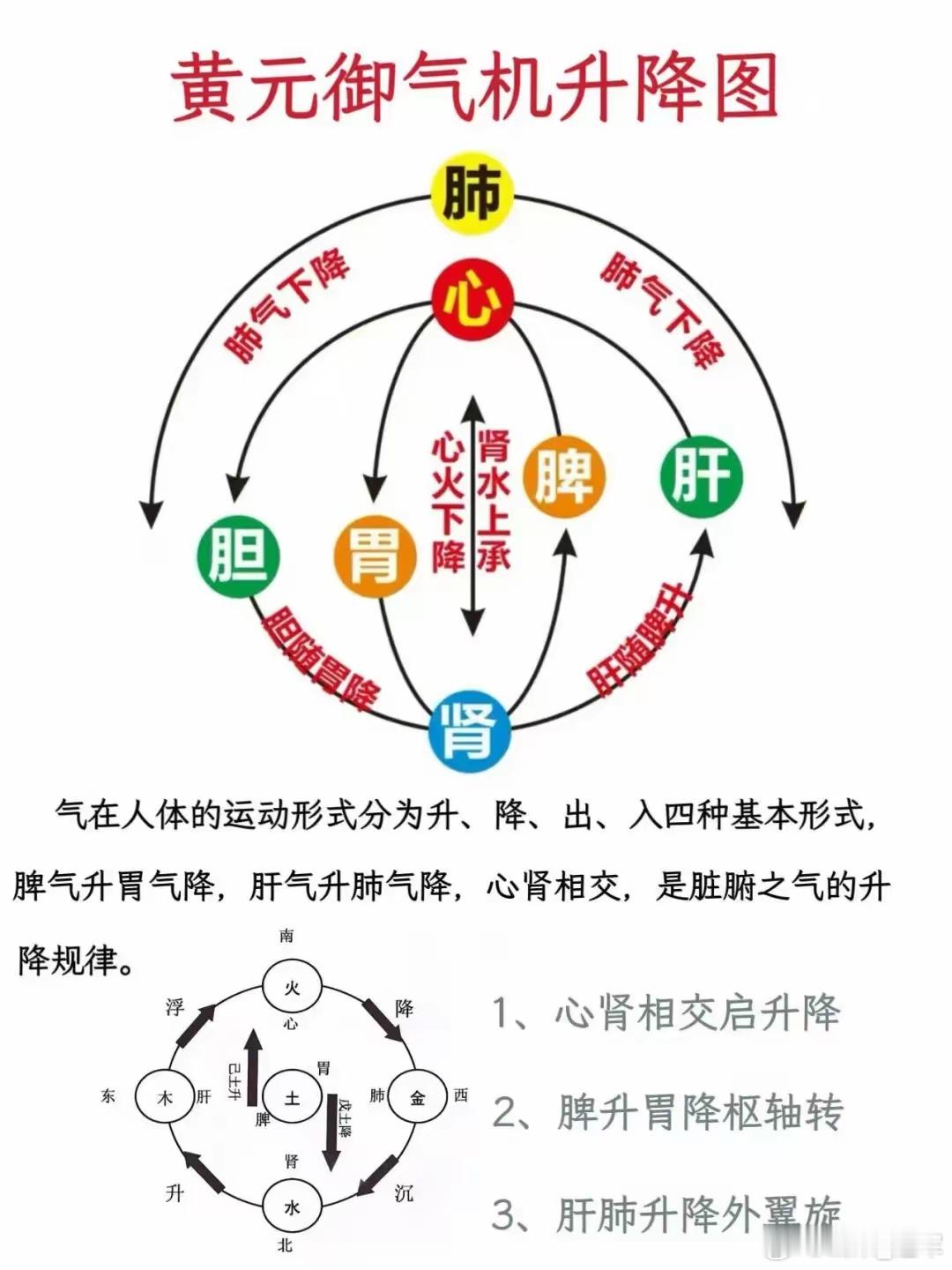

黄元御将人体脏腑比作“四象”(肝木、心火、肺金、肾水),而脾胃属“土”,居中央,为“四象之枢”——“中土左旋则化阳,右旋则化阴”,负责运化水谷、升清降浊,是气血生化之源与气机升降的核心动力。

“湿败”即指脾胃功能受损,运化失常,水湿不得正常输布排泄,反而内生蓄积,形成“湿邪”。湿邪黏滞重浊,易阻滞气机、耗伤阳气,进而引发全身脏腑功能失调,这便是“中土湿败”致百病的核心逻辑。

二、“中土湿败”的常见成因:内外因素共伤脾胃

黄元御在书中强调,“中土湿败”非单一因素所致,而是内外因交织的结果:

1. 饮食不节是首要诱因:过食生冷(如冰饮、寒性果蔬)、油腻厚味(如肥甘、甜腻)、暴饮暴食或饥饱无常,会直接损伤脾胃阳气,导致运化无力,水湿内停。书中提及“饮食不化,水谷停留,浊阴莫降,清阳不升”,正是此意。

2. 情志失调暗耗脾土:“思虑过度则伤脾”,长期焦虑、抑郁、思虑重重,会导致“肝气郁滞”,进而“木克土”(肝木过旺克制脾土),脾胃气机被遏,运化失司。

3. 劳逸失度耗伤中气:久坐久卧、缺乏运动,会使气血运行迟缓,脾胃呆滞;而过度劳累(尤其是体力透支)则耗伤脾阳,导致“中气不足”,湿邪乘虚而入。

4. 外感湿邪叠加内湿:长期处于潮湿环境(如淋雨、居处潮湿),或季节湿热(如长夏梅雨),外感湿邪易与内生湿浊相合,加重“中土湿败”。

三、“中土湿败”的临床表现:从局部到全身的连锁反应

因脾胃为“后天之本”,“中土湿败”的影响可波及全身,症状纷繁复杂,书中多有细致描述:

1. 消化系统核心症状:

- 脾胃本身:腹胀腹痛(食后加重)、食欲不振、恶心欲呕、大便溏薄或黏滞不爽(“大便不成形,黏马桶”)、舌苔白腻或黄腻(湿邪的典型舌象)。

- 升降失常:清阳不升则头晕乏力、食后昏沉;浊阴不降则嗳气、反酸、腹胀难消。

2. 全身湿重表现:

- 肢体:身体沉重乏力(“头重如裹”“四肢困重”)、关节酸痛(湿邪滞于经络)。

- 气血:湿邪阻碍气血运行,可致面色萎黄、唇舌淡白(气血不足);湿浊郁久化热,则见口苦、口臭、小便黄赤。

- 其他:湿邪上蒙清窍则胸闷痰多、咽喉黏腻;下注下焦则见白带量多(女性)、阴囊潮湿(男性);湿聚成痰则体型虚胖、身体困重难动。

3. 影响四象脏腑的连锁反应:

- 土不生金:脾胃虚弱,肺气无源,易出现咳嗽痰多(痰湿阻肺)、气短乏力(肺气虚)。

- 土不制水:脾胃失运,水湿泛滥,可致水肿(“湿邪下注,腿脚浮肿”)、小便不利。

- 土虚木郁:脾土虚弱,肝木失养而郁滞,可见情绪烦躁、胁肋胀痛、头晕目眩(肝阳上亢)。

- 湿邪伤肾:湿为阴邪,久则伤阳,可致肾阳不足,出现畏寒肢冷、腰膝酸软、腹泻不止(“五更泻”)。

四、《四圣心源》的调理原则:扶阳祛湿,重建中土枢纽

黄元御针对“中土湿败”,提出“治杂病以扶阳祛湿、调和中土为要”,核心在于恢复脾胃的运化与升降功能:

1. 核心治法:温中健脾,祛湿化痰

- 首选温燥药物扶脾阳、祛寒湿,如干姜、白术、茯苓、炙甘草(即“理中汤”思路,书中称“干姜温中,白术燥土,茯苓利水,甘草补中”),通过温阳、燥湿、利水三法结合,恢复脾的运化。

- 若湿浊郁久化热(表现为舌苔黄腻、口苦),则需“清热祛湿”,加用黄连、黄芩等,但仍需兼顾“勿伤脾阳”,避免寒凉太过。

2. 调理气机:升清降浊,调和肝脾

- 强调“升清阳”与“降浊阴”并举:用柴胡、升麻等助脾升清,用半夏、陈皮等助胃降浊,使“中气左旋右转”恢复正常。

- 疏肝以护脾:对于“木克土”者,加用白芍、柴胡疏肝解郁,“疏肝即所以健脾”,避免肝邪再伤脾土。

3. 生活调护:从饮食到习惯的全面配合

- 饮食宜“温、软、淡、洁”:多食山药、小米、南瓜、生姜等温补脾阳的食物,忌生冷、油腻、甜腻;书中提倡“食勿过饱,饮勿过冷”,避免加重脾胃负担。

- 适度运动升阳祛湿:散步、八段锦(如“调理脾胃须单举”式)、太极拳等轻缓运动,可促进气血运行,帮助脾胃运化,“动则阳生,湿邪自散”。

- 避湿护阳:避免久居潮湿环境,雨天及时避雨,出汗后及时擦干,防止湿邪入侵;保证充足睡眠,“睡能养脾”,助力中气恢复。

四、黄元御“重中土”思想的深层逻辑:治病求本的整体观

《四圣心源》强调“万病皆源于中气不运”,“中土湿败”并非孤立的脾胃问题,而是全身阴阳失衡的起点。书中提出“欲治百病,先调中土”,正是因为脾胃功能正常,则“清阳升而浊阴降,气血生化有源,四象(肝心肺肾)得以滋养”,疾病自除。这一思想也为后世中医“健脾祛湿”治疗慢性病(如慢性胃炎、肥胖、湿疹、疲劳综合征等)提供了重要指导,至今仍具临床价值。

总之,“中土湿败”是黄元御对人体疾病根源的深刻总结,其核心在于脾胃功能失调引发的湿邪内生,调理需从“扶阳、祛湿、调气机、养习惯”多维度入手,体现了中医“整体观”与“辨证施治”的精髓。