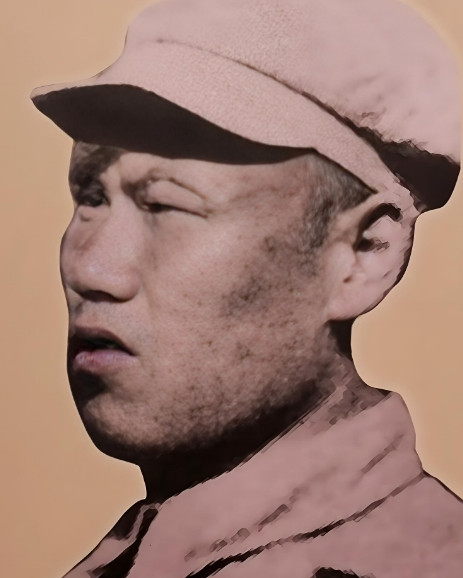

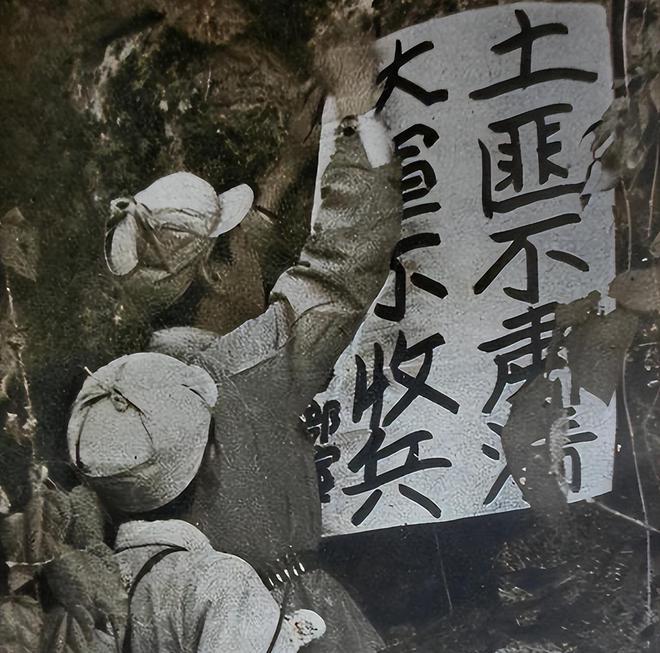

1951 年,朝鲜战争中,我方只剩 7 名志愿军战士,在弹尽粮绝的同时还被 200 敌军包围,千钧一发之际,19 岁小战士郑起用尽最后一丝力气吹响了冲锋号,竟给自己吹出了个特等功。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1951年1月,朝鲜战场的寒冷几乎超出了人类的承受极限,零下三十度的夜晚,风像刀子一样刮在脸上,雪地硬得像铁板,志愿军在釜谷里的一处山头上坚守阵地,任务是阻断英军29旅的退路,这是一场力量悬殊的战斗,敌人配有坦克和重炮,而志愿军的子弹却在一点一点地减少。 郑起只有十九岁,是个司号员,他不是连队的指挥员,也不是爆破手,只是负责吹军号的兵,但在那一天,他的名字却被后人记住了,那时他所在的连队已经连续作战三天三夜,阵地上的积雪被炸得四处飞溅,弹坑一个连着一个,身边的战友一个个倒下,连长在一次炮击中牺牲,指导员也负了重伤,一百多人的连队,最后还能动的,只剩下十三人。 郑起的棉衣早已湿透,冰水顺着脖子流进衣服,贴在皮肤上像刀割一样,他蹲在弹坑里,双手冻得发紫,指缝间全是干涸的血迹,敌人的炮火几乎没有停过,白天是密集轰炸,夜里则是步兵悄悄摸上来试探进攻,每一次英军逼近,志愿军残部就靠着残存的子弹和顽强的意志抵挡,可到了第三天傍晚,弹药几乎打光了,阵地上只剩下一挺机枪和寥寥几发子弹。 当时,山下传来坦克的轰鸣声,英军开始集结,准备发起最后的总攻,郑起趴在弹坑里,望着越来越近的敌人,心里却只有一个念头:阵地不能丢,他看着战壕里那些满是血污的面孔,他们几乎都带伤,有的已经无法站立,只能靠在雪地里喘息,他们的眼神里没有退缩,只有等待命令的沉默。 郑起摸了摸腰间那把驳壳枪,这是连长牺牲前交给他的,他不是军官,但他知道,连长把最后的希望交给了他,他没有犹豫,开始把剩下的战士分成三组,分守不同方向的壕沟,尽量扩大防线,这个阵地不能让敌人轻易夺走,那是命令。 可问题很快来了,子弹用完了,当最后一发机枪子弹打出去时,阵地上陷入了短暂的寂静,远处的坦克履带声越来越响,英军步兵也在有序推进,郑起知道,如果继续坐等,他们只会被敌人逐个清除。 他抬头看了一眼前方百米开外的地方,那里横七竖八躺着一堆敌军的尸体,白雪覆盖在钢盔和军服上,但郑起知道,那里可能还有没有用完的弹药,他没多想,趁着敌人炮火的间隙,猫着腰从弹坑里爬出来,顶着风雪一路向尸堆爬去,雪混着血,灌进靴子里,冻得他牙齿直打颤,他用敌人的尸体作掩护,一寸寸地摸索,从一具具尸体身上搜刮子弹和手雷,他把弹药带缠在脖子上,手榴弹塞进棉衣口袋,回来时全身挂满冰碴和泥浆,衣服破得像条麻袋。 当他爬回阵地,战友们看着他那副模样,眼里重新燃起了光,他把弹药分给大家,但这些弹药仍然不够,敌人的人数是他们的十倍,还有坦克作掩护,而他们只有七个人能扣动扳机。 天色渐暗,最后的进攻即将开始,英军两百多人在山脚列队,坦克打头,步兵紧随其后,缓慢而稳地向山上推进,郑起知道,他们已经没有能力再打一场像样的战斗了,他看了一眼背包里的军号,那是他从入伍第一天起就挂在身上的东西,铜管已经变形,上面还有弹片打穿的洞口。 他低头把军号拿出来,拂去上面的雪和污血,那一刻,他没有太多犹豫,他站起身来,走上山坡的高地,迎着风雪,把军号举到嘴边,深吸一口气,他用尽全身的力气吹响了它。 那号声嘶哑而断续,音调走了调,旋律也不完整,但在寂静的山谷里,它像一道惊雷划破空气,在雪原和壕沟之间回荡开来,这不是进攻命令,也不是撤退信号,只是一声在绝境中喊出的呐喊。 山下的英军听到了,他们停下了脚步,抬头望向山顶,没有人能说清这声军号意味着什么,但他们本能地感到不安,在他们的认知里,只有大部队准备发起总攻时才会吹响冲锋号,而现在,这种声音正从山头上传来。 英军指挥官开始迟疑,他通过无线电下达命令,试图确认前方中国军队的动向,有人声称看到侧翼有大量敌军集结,有人说听到更多号声从远处传来,短短几分钟内,英军的阵形开始出现混乱,步兵停下脚步,开始四处张望;坦克减速,等待掩护;一些士兵甚至自行后撤。 就在此时,志愿军的援军从山谷另一侧突袭而来,他们一直潜伏在侧翼,等待最佳时机,当他们听到号声,也误以为是总攻命令,于是立刻发起冲锋,英军还没来得及重新集结,侧翼就被撕开了一道口子。 英军在惊慌中开始撤退,坦克失去了步兵掩护,仓皇转向,志愿军主力趁势围攻,敌人溃不成军,不到二十分钟,山头前留下两百多具英军尸体,退路彻底被切断。