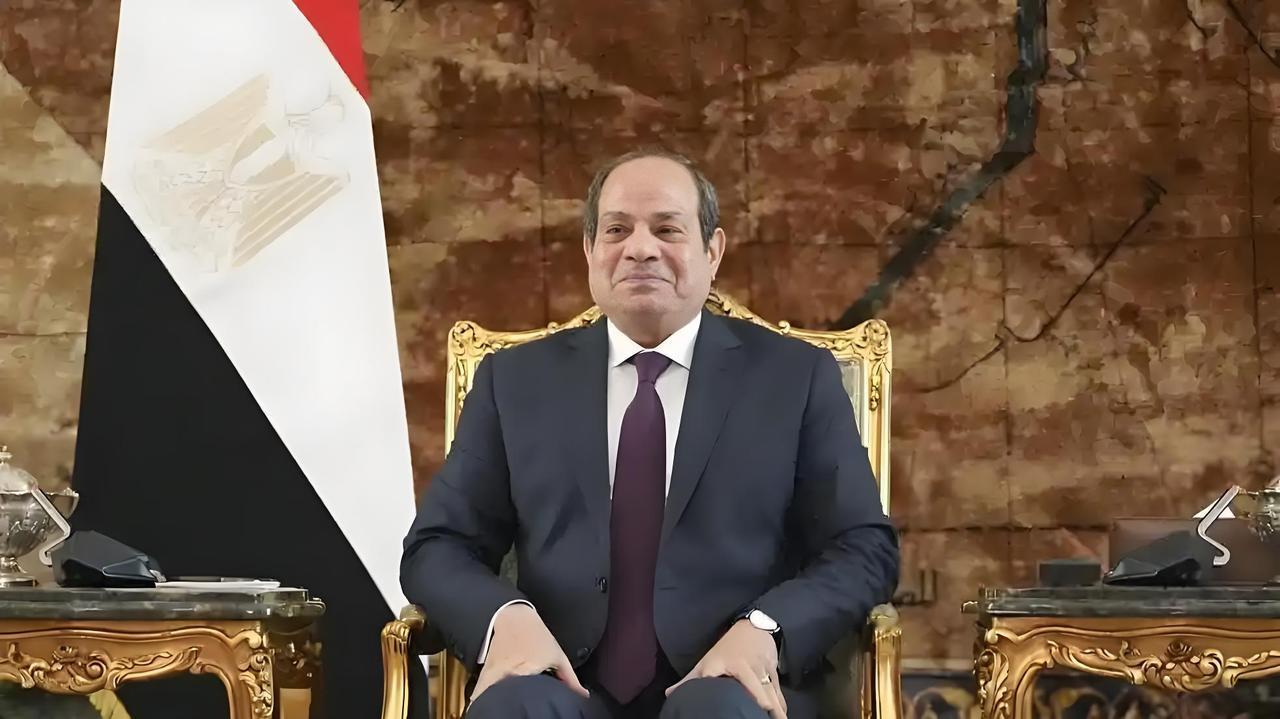

巴西签了,埃及也签了,东盟十国、中东六国紧随其后,32个国家集体与中国签下本币互换和贸易结算协议,总规模飙到4.5万亿人民币!这哪是签协议?分明是32个国家联手在美元霸权的“铜墙铁壁”上凿了个大窟窿! 4.5万亿人民币,32个国家,横跨六大洲。这不是一纸协议,这是全球金融版图上的一次集体“转身”。 从巴西到埃及,从沙特到印尼,越来越多国家正默契地与中国牵手本币结算、货币互换、跨境支付,绕开美元,另起炉灶。 这场变局不是一夜之间发生的。早在2023年,中国的CIPS跨境支付系统就已悄然接入全球180多个国家和地区的银行机构,全年处理96.7万亿元交易数据,年增速是SWIFT的三倍。外界不注意还好,一看数据才发现,这不是补充,是替代。 从最早的中俄本币结算,到如今的中巴铁矿石人民币期货定价,再到沙特12%的石油出口用人民币结算,美元在大宗商品的“定价权”被一点一点蚕食。 尤其这次埃及协议中首次加入了数字人民币的合作条款,这意味着,连货币的“形态”都在发生变化。 过去,美元是一种全球习惯,现在,这种“习惯”正被现实打破。 美国自己动的手,没人逼它。过去两年,特朗普政府的“对等关税”政策四处开火,动辄15%到50%的税率,搞得盟友也不敢靠近。 再加上美债规模飙升至GDP的124%,利息支出已经吞掉财政收入的五分之一,穆迪直接下调了美国主权信用评级。 美元信用体系出现松动,结果就是一个月内,全球资本外逃1200亿美元,美元指数半年内跌超10%,创下1973年来的新低。 大家开始思考:是不是不能再把鸡蛋都放在美元这一个篮子里? 巴西想明白了。中巴贸易额1160亿美元,用本币结算可以省下3%的汇率波动成本。 埃及也看清了,美元短缺让苏伊士运河的结算都成问题,180亿人民币货币互换协议解决了燃眉之急。 中东国家更是直接行动,沙特、阿联酋等六国加入本币结算圈,开始尝试在能源交易中使用人民币。 就连日韩这些美国的传统盟友,也在背后悄悄地与中国接触,研究是否能加入这个新系统。 不是这些国家对美元有怨恨,而是对风险有警觉。 更值得注意的是,这不只是手段上的替换,而是规则上的重构。数字货币正在成为新工具。 阿根廷用人民币偿还了17亿美元IMF债务,美国财政部抗议无效。这是现实,不是象征。 CIPS系统和数字人民币正在构建一个无需SWIFT的结算体系。以菲律宾为例,东盟本币结算比例从62%下降至45%,这不是技术问题,而是政策选择。 美国的金融制裁成了推进本币系统的“助推器”,SWIFT曾经的垄断红利正在加速蒸发。 资本的流动最能说明问题,过去一年,犹太资本开始从美国高科技和军工领域撤资,其中72%的美国军工企业和40%的硅谷公司股权被大幅减持。 这些资本一部分流入中国的硬科技领域,比如28nm芯片、生物医药,另一部分投向了巴西的资源项目,比如淡水河谷,罗斯柴尔德家族持股15%。 巴西的稀土出口对华增长了两倍,人民币结算已经占到双边贸易的35%。这是资源、技术、货币的三角联动,背后是对全球金融秩序重新洗牌的直观体现。 眼下,美元依然占据全球贸易结算的半壁江山,占据跨境支付的40%。但CIPS的年增速保持在45%以上,这不是挑战,是追赶——而且是在加速追赶。 沙特最近释放信号,愿意“尝试”使用人民币进行石油结算。这不是一句场面话,这是动摇石油美元根基的第一锤。 如果美元在能源领域的定价优势被打破,美债的吸引力也将被连带削弱。高盛最近预测,美债抛售将导致2025年美国GDP增速跌至1%。 中国在这当中扮演的角色正在发生转变。不再只是“世界工厂”,而是成为全球金融基础设施的提供者。 从CIPS到RQFII,从本币互换到数字货币桥接,这是一整套金融公共产品体系的搭建过程。但挑战也不小,比如金融市场的深度、资本账户的开放程度,都还需要时间去完善。 这场本币互换和结算体系的扩展并不是为了替代谁,而是为了给全球更多选项。美元仍然强大,但不再是唯一。 一个多元货币并存的国际金融体系,已经从可能变成现实的路径。