美国在二战中的表现引发了许多疑问。很多人都会思考,美国在这场全球冲突中究竟扮演了什么样的角色?是解救世界的救世主,还是趁机谋取私利的投机分子?

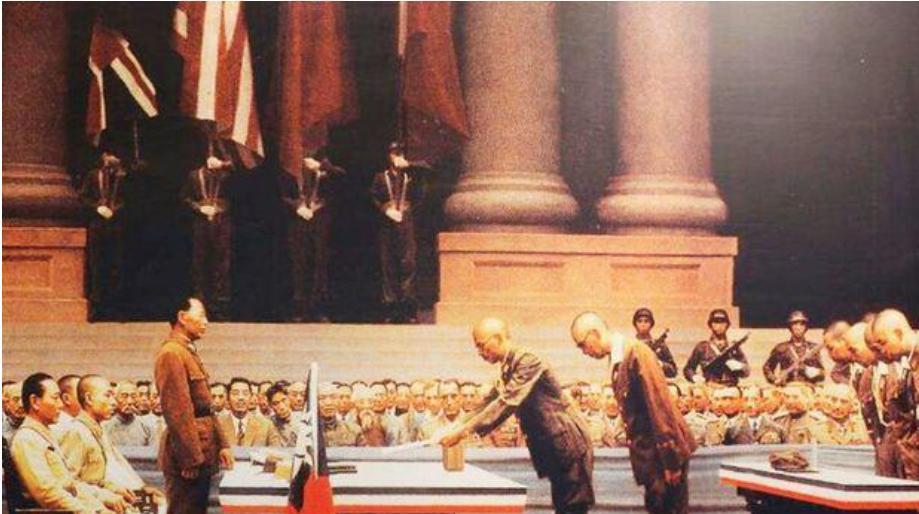

要理解美国在二战中的角色,必须首先了解当时世界各国人民如何看待美国。1945年8月6日,美国因为日本偷袭珍珠港事件对日本实施了军事反击。这一举动在某种程度上加速了战争的结束。然而,从苏联的角度来看,美国的行动显得多余。毕竟,当时日本投降已是不可避免的趋势,反法西斯联盟的胜利几乎已经定局。因此,美国向日本投放原子弹的行为,更多地被视为一种“军事炫耀”,而非必要的战争策略。

从不同国家和立场来看,美国在二战期间确实既扮演了救世主的角色,也利用战争的机会实现了自身的壮大。尤其是在经济和军事领域,美国通过各种手段加强了自己的实力,从而展现了其作为“投机分子”的形象。

例如,美国对日本的援助可以分为两大方面。首先,在军事方面,美国给予了日本大量的支持。1937年,日本侵略中国的战争爆发时,美国对日本的援助达到了顶峰。那时,美国向日本提供了先进的军事装备和石油,约占日本进口总量的一半。在中日战争持续的过程中,美国的支持大幅增加,向日本提供了大量的军备物资,保障了日本的后勤供应。此外,美国还通过贷款以及直接资助的方式向日本提供了资金,其中一项补助金额高达1.25亿美元。

相比之下,美国对中国的援助却显得微不足道。美国通过贷款向中国提供了2500万美元,但中国却需要偿还22万吨的桐油作为交换。这种明显的支持差异,暴露出美国在战争中的偏向性策略。

此外,美国在政治上的隐性支持也值得关注。在第一次世界大战后,欧美国家为了遏制苏联的崛起,采取了支持德国和日本的战略。从《凡尔赛条约》来看,美国的态度明显偏向日本。这种“绥靖政策”为德国和日本的政治扩张提供了空间。当慕尼黑阴谋曝光后,美国的政治倾向逐渐显现出来。美国忽视了其他国家的利益,对战败国采取了宽容的态度,这无疑为法西斯国家如德国、日本、意大利等在战后的崛起提供了机会。

在战争结束后,虽然美国在一些国家眼中确实是救世主,凭借其资金和技术帮助日本、德国等国家迅速崛起,但从其他国家的角度来看,美国则更像是一个典型的“投机分子”。美国通过在二战中成为“军火商”积累了大量的财富,并利用战争机遇一跃成为全球超级大国。

另一个不可忽视的因素是美国的孤立主义立场。在第一次世界大战后,美国由于受到其他大国的排挤,采取了“中立”的外交策略。特别是面对英国和法国的打压,美国无法在全球事务中占据主动地位。二战爆发时,美国一改常态,选择了“旁观者”的姿态,开始在各国之间周旋,借机扩大自己的影响力。随着二战的推进,英国作为曾经的殖民大国,其实力逐渐衰弱,而美国则通过经济和技术援助迅速超越了英国。

在战争初期,美国通过军备贩卖获得了大量利润。由于美国远离战争主战场,它充分利用了地理上的优势,将自己打造为“军火商”。在此过程中,美国不仅获得了战争中的巨大经济利益,还成功建立了自己的全球债务帝国,成为世界上最大的债权国。与此同时,这种“无形的刀子”也逐渐削弱了欧洲和亚太地区的经济实力。

说到美国在二战中的“投机”角色,实际上是因为美国利用战争大肆赚取战利品,通过“援助”向其他国家输出军备力量。尽管早期美国没有直接参与战斗,但随着战争的加剧,欧洲老牌强国和日本等纷纷加大了对美国的借贷需求。美国通过租借法案向外输出了480亿美元的资金,这不仅帮助美国消化了工业革命后积累的过剩资本,也削弱了英国等国的实力。

此外,二战还帮助美国的经济和技术得到了复兴。大量的技术人员因各种原因逃到美国,其中不乏来自德国的犹太科学家,他们的到来为美国的科技发展注入了强大的动力。此外,美国还通过“债务交换”的方式,获取了大量英国的科技人才,特别是在造船和航空领域。通过这种“捡漏”策略,美国几乎无偿获得了英国的先进技术。

美国的“投机”行为不仅限于对英国的掠夺,德国也是其中的重要“供货国”。二战结束后,美国并未向德国索要赔款,而是通过获取德国的科技人才,尤其是七十名德国科学家的方式,为战后美国的科技发展打下了基础。正是这种“人代钱”的做法,使得美国在战后迅速占据了科技前沿,成为世界技术的引领者。