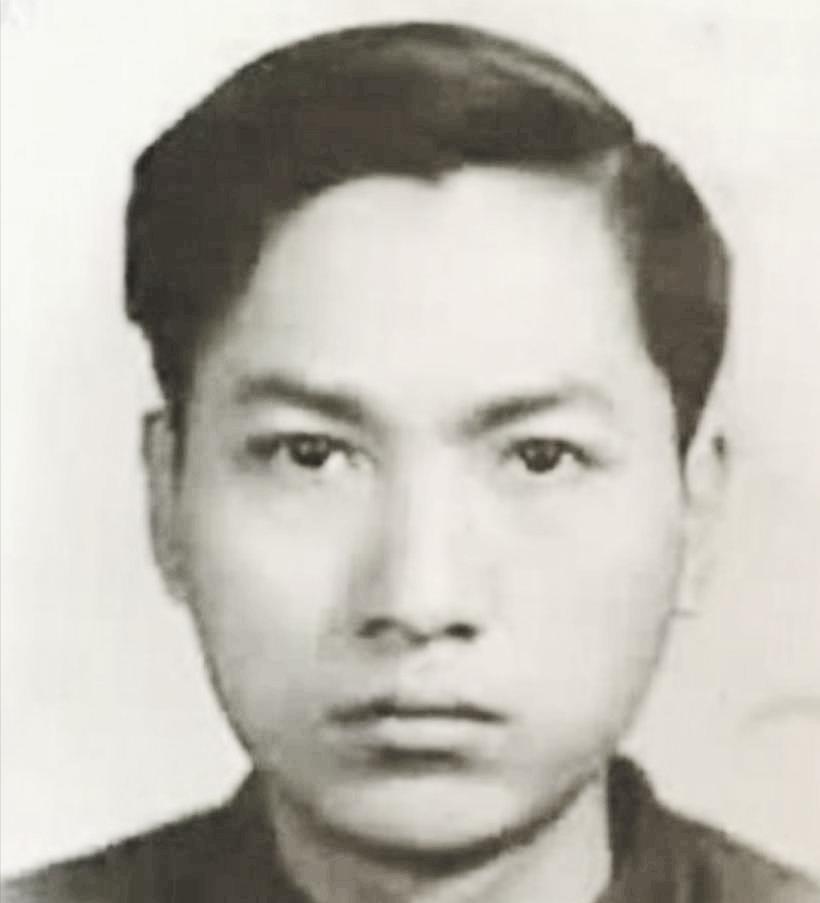

1966年,大庆油田发现者谢家荣吞下一整瓶安眠药,在睡梦中离世,第二天,妻子吴镜侬在他身边发现了一张字条,上面短短十个字令人泪目。 1966年8月14日,吴镜侬走进客厅,发现丈夫谢家荣静静地躺在床上,面容安详,她喊了几声,没有回应,床头柜上,放着一个空了的安眠药瓶和一张折叠整齐的纸条。 纸条上只有十个字:“侬妹,我先走了,望你保重。”她顿了一会,把纸条收起,没有哭,只是慢慢转身,把屋里重新收拾了一遍。 谢家荣生于1898年,是上海一个普通职员的孩子,青少年时期的中国满目疮痍,列强环伺,经济凋敝,他目睹街头洋人横行,内心始终有个念头,中国不能没有资源,也不能永远依赖进口。 1913年,因家境拮据他被迫辍学,后靠自己的努力考入章鸿钊、丁文江等人创办的地质研究所,在这所不收学费、提供食宿的地方,他成了家境最差、学历最低的一名学生。 白天上课,晚上靠抄写材料、做杂活维持生活,即便如此,他在18名毕业生中成绩最优,最终被选派赴美深造。 在美国他先后就读于斯坦福大学和威斯康星大学,专攻地质学,三年取得硕士学位,回国后他没有选择留在学校任教,而是进入地质调查所,他背起工具包,走遍山川丘陵,深入矿区考察。 从20世纪30年代起,他不断提出中国具备丰富的矿产资源,尤其重视石油和煤炭,他编写了多部专业书籍,创立了“陆相生油”理论,指出中国的陆地沉积层同样具备生油条件,这在当时的学术界引起巨大争议,也动摇了长期以来对“海相成油”的盲从。 解放后,谢家荣继续投入国家资源普查和石油勘探工作,他绘制出《中国含油远景图》,提出22个有希望出油的地区。 1955年起,他带队进入松辽盆地进行系统踏勘,提出圈闭构造和储油岩层相结合的判断标准,为大庆油田的发现提供了关键理论依据。 在体力日渐衰弱的情况下,他依旧坚持带队奔走在东北林海和华北平原之间,那段时间他的信念十分坚定:没有石油,国家工业化寸步难行。 进入1960年代中期,学术界风气骤变,他因长期从事国外交流、发表外文论文、担任要职,成为被关注的对象。 1966年,他在单位受到强烈批判,他的图纸和文献被查抄,甚至被怀疑有“泄密”嫌疑,这段时间他的身心交瘁,支撑他的信念也一步步崩塌。 8月13日,他从单位回家时,汗水湿透衣背,几步一歇,表情麻木,当晚他照常回到家里,没有表现出异样,深夜他悄悄起身,独自前往客厅,把纸条放好,将安眠药瓶打开,一粒一粒咽下。 第二天早晨,吴镜侬如常起床,她知道丈夫近来身体不好,以为他只是多睡一会,走近客厅,她没有看到一丝动静,他的脸上没有痛苦的痕迹,像是睡着了,旁边的空瓶和那张十字纸条说明了一切。 数日后,吴镜侬给女儿留了一张纸条,请她第二天再来,那天晚上她穿好整洁的衣服,吞下准备好的药剂,躺在客厅的小床上,身边放着五个小木箱,每个箱子上贴着孩子的名字,里面装着父母生前留下的小物件。 谢家荣去世后,没有公开追悼会,在那个时间节点,死亡本身已不只是个人命运,更是家庭无法摆脱的历史痕迹。 直到1980年代,地质界的老同事、学生们陆续撰文纪念,一些曾与他共事的人指出,他对松辽盆地的预测早于后来知名地质理论多年。 他提出的“陆相生油”理论逐步被写入教材,塔里木油田的成功印证了他对古生代地层找油的远见,大庆油田纪念馆里终于挂上了他的照片,他的名字也被刻在中国地质发展的里程碑上。 他一生为国找矿,却未能走出那个夏天,那十个字,留下的不只是诀别,也是一个科学家对家庭的深情,对信仰的最后坚守,他留下的不是矿藏的财富,而是沉默中的光芒。

![米庙逃亡这一块[并不简单]](http://image.uczzd.cn/7651897867954538820.jpg?id=0)

![洋葱头都没了,好![鼓掌]就是要中国化,不能搞差异化😡图源推特烽火问鼎计划](http://image.uczzd.cn/4858643803812840192.jpg?id=0)

哈哈

浩劫