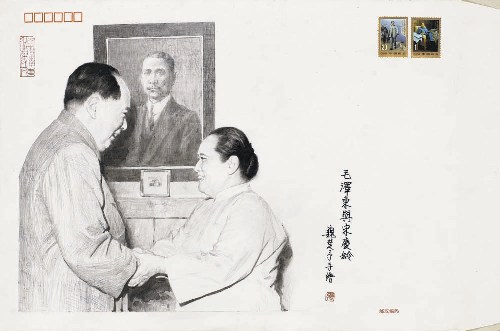

1954 年,毛主席找到宋庆龄,说要还 50000 美元给她,宋庆龄摸不着头脑,却问:我什么时候借的钱,我咋不知道? 1954年春天,宋庆龄受邀来到中南海怀仁堂,她一向低调此番前来原以为只是一次例行会面,未曾料到毛主席郑重其事地说要归还一笔旧款,这笔钱她竟一时没有想起是什么时候给出的。 那是1936年的冬天,北方极寒,红军刚完成长征,兵力锐减,物资极度短缺,根据地正面临极其严重的危机。 彼时陕北山地干冷贫瘠,粮食无法自给,棉衣更是紧缺,党中央为解决燃眉之急,多方设法寻求援助,最终由人秘密带来一封信,交到了她在上海的住所。 信没有署名,只有简单几行字,用密语表达了一种迫切的需求,当时宋庆龄心中便明白了事态的紧急,那封信没有提及还款,也没有许诺回报,她却没有犹豫,她能体会到,那些身处战场的年轻人正经受怎样的考验。 当时她的经济并不宽裕,主要依赖孙中山生前留下的抚恤金,为了筹得这笔五万美元,她开始处理自己名下少有的资产。 她将原本位于上海法租界的一套房屋挂出出售,还变卖了一些藏品,这些藏品原本承载着她对孙中山的回忆,意义非凡,但在国家危难面前,她选择了割舍。 宋庆龄没有将这笔钱交给任何官方渠道,而是通过一位熟悉的中共地下工作者转送出去,当时上海到陕北的路途极为复杂,战事四起,消息也难以传递,她将整笔款项用木箱装好,外表贴上“医疗器械”字样,以此掩人耳目。 从她手中出发,这笔钱辗转多个城市,最终抵达延安,这笔资金后来被用于采购棉衣和粮食,那一年的冬天,由于这笔及时的援助,不少红军战士得以熬过严寒。 宋庆龄当时没有收到任何关于这笔钱的回执,也不曾有人再次提及此事,她做这件事,从未抱有希望能有所回应。 1949年新中国成立以后,宋庆龄依然担任要职,继续关注妇幼、教育和医疗等领域的发展,她很少提及过去的事,也从不在公开场合谈自己曾做过的事情,她更愿意将精力放在未来上,而不是在意别人如何看待过去的付出。 五年后,当毛主席在财政状况稍有改善之后,主动提出归还当年那笔款项时,宋庆龄才知道这份沉默多年、没有署名的相助,其实一直被记在心上。 毛主席派人准备了新的美元,还附上了一份利息计算表,这份归还,不仅是对一笔金钱的回馈,更是国家对信义的践行。 收到这笔钱后,宋庆龄立即联系了中国福利基金会,将全部款项投入到了教育与医疗项目中,她亲自制定资金使用方向,指定边远地区学校建设与儿童福利工作为重点资助对象,资金按项目细致分配,并要求定期反馈进度,对于这些事,她始终亲力亲为。 她不愿以“慈善”或“恩人”的名义出现,也不容许他人将其形容为“被归还的功臣”,她始终认为,每一个人的力量都应当归于人民。 当年她没有写下捐款字据,也没有留下影像记录,只是默默做了自己认定对的事,多年后这份记忆被唤醒,宋庆龄依旧选择将它延续成新的助力。 五万美元,从她的手中送出,又回到她的手中,最终落在了那些山村孩子们的书桌上、医生的药箱里、简陋的教室地基中。 这不是一次简单的财务往来,而是两个时代之间,对信任与使命的接力,她从未在乎是否有人铭记,只在乎这笔钱的落点是否真正有意义,这笔钱回来的不是价值,而是一份信念的回声。