“我听上海报社的记者说,我们的祖父叫张佩纶。”弟弟说着。

“是哪一个‘佩’?是哪一个‘纶’呢?”她好奇地问道。

“好像是‘佩服’的‘佩’,还有‘经纶’的‘纶’,应该是绞丝旁的那个。”弟弟兴奋地回答。听完这些,她觉得祖父的名字听起来和她的一个女同学名字很相似,有些女性化的感觉。

后来有一次,弟弟从学校回家,神秘地拿出一本刚出版的小说,告诉她:“爷爷就在书里。”她拿起那本书,封面赫然写着《孽海花》。

她当时还看不太懂这本书,便去问父亲。起初父亲不愿多谈,后来只得让她自己去看,但叮嘱说:“你爷爷不可能在押房里遇到你奶奶,你奶奶写的那两首诗也是假的。”

她翻开《孽海花》,仿佛看到了一幅祖父母初遇的画面,烟雾缭绕中,他刚踏进房门,忽然眼前一亮,看到床前站着一个身材适中、眉目清秀的小姑娘,她长眉弯弯,双眼晶亮如珠……

接着,纶樵称赞说:“为女儿物色夫婿,真是世界上最难的事之一,尤其是像女公子这样聪慧且满腹诗书的孩子。门生倒想请教老师,怎样的条件才能让您满意?”

威毅伯哈哈大笑道:“只要像你这样,老夫就心满意足了。”于是,岳父便认可了这门亲事。

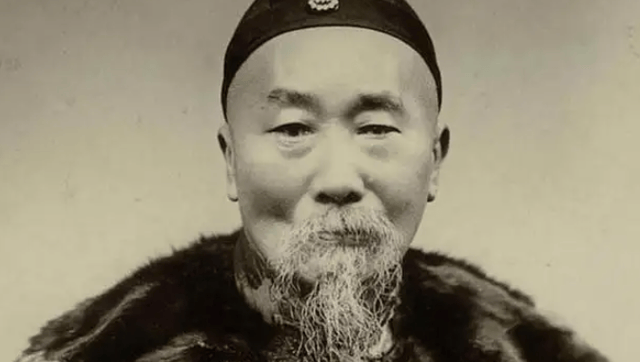

通过《孽海花》和《双照记》,我们得以一窥张佩纶与妻子相遇的情景。虽然书中描绘得极为浪漫,但老夫少妻的年龄差距埋下了巨大隐患,最终引发了不可避免的悲剧。

此刻,我们穿越漫长的历史长河,暂且不评对错,只去探究名臣李鸿章在这段故事中的心理轨迹。

这究竟是怎样的心理历程?为何他会固执地坚持让女儿嫁给张佩纶,不顾近二十岁的年龄差距,不理会世人的非议,更何况张佩纶既貌不惊人,又是鳏夫、又曾被视为罪臣?

究竟是什么原因促使这位父亲把22岁的女儿许配给40岁的老臣呢?

我们不妨细细分析,主要有以下几点:

第一,李鸿章当时在官场权势显赫,很多人都想借女婿的身份巴结他。而他本人却极力保持清白,坚决不接受任何巴结之举。

这样一来,想通过联姻接近李鸿章的人便无从下手,反而令那些真正欣赏李菊藕的人也怕被误解为献媚。

因此,尽管李菊藕出身名门,才貌双全,品行端正,但提亲者寥寥无几,22岁仍未婚嫁。

第二,张佩纶少年科举得第,被誉为清流俊杰。他才华出众,性格刚直,敢于直言进谏。

在中法战争中,他主张抵抗法国入侵,多次上奏主战,表现英勇。

然而,1884年7月法国趁中国防备不及突袭,他奋勇作战,却因队友失误战败,被朝廷责难。

虽成罪臣,但李鸿章对他勇敢刚直颇为欣赏,因此愿意将女儿嫁给他。

第三,正因为张佩纶境遇落魄,将掌上明珠许配给他,这无疑让他倍加珍惜李菊藕,必定悉心呵护。

01 老夫少妻的隐患与阴影

张佩纶与李菊藕曾琴瑟和鸣,但好景不长,1903年张佩纶病逝。

此后,李菊藕的嫁妆被前妻儿子瓜分,孤儿寡母只得依靠有限的财产度日。

因此,到张爱玲出生时,家境已大不如前,经济拮据,远不及李鸿章昔日的辉煌。

正如她所说:“我没赶上看见他们。”,“他们静静地躺在我的血液里,等我死的时候再死一次。”

这是张爱玲对祖辈的一次深情且孤寂的告白。

她的祖辈李鸿章是历史上赫赫有名的人物。有人称他“中兴名臣”,有人则视他为“千古罪人”,其功过难以一言蔽之。

然而在家庭事务处理上,李鸿章显得糊涂。将女儿嫁给张佩纶的决定,埋下了巨大的隐患,给李菊藕带来了不幸,也笼罩着她的后代如阴云一般。

曾经的名臣荣耀与家族富贵,与后来的困顿与落寞形成鲜明对比。

张爱玲虽未亲见祖辈风采,却在国破家亡、家道中落的现实中承担着沉重的生命负累和巨大落差。

不过,张爱玲的文学成就某种程度上复兴了李鸿章家族的声誉。李鸿章名垂青史,而张爱玲则以文学名闻遐迩,两人各自辉煌。

02 张爱玲:文学界的璀璨明珠

张爱玲的作品被无数读者奉为典范。她以哀艳悲凉的笔触、深刻的人生体悟和独特的视角,切入文学世界,成为当代文学史上闪耀的珍珠。甚至有人将她与鲁迅齐名。

她在文学圈极具影响力,拥有众多狂热读者,遍布全球,包括专业评论家和普通读者。

有人或许会疑问,她为何如此闻名?笔者认为原因主要有两点。

其一,夏志清掀起了对张爱玲的研究热潮。

在夏志清推崇之前,她在文学界鲜少被提及,甚至被视为写些浅薄言情的作家。

直到夏志清用英文发表《中国现代小说史》,张爱玲才获得应有的关注,随之“张学”和“张派”盛行,对读者影响深远。

其二,张爱玲独特的文学成就源于她的个人体验。

她的体悟根植于时代巨变,源自她年少时所经历的家族衰落和贫困,那些自卑与不安深深烙印在她血脉之中。

正是这些阴影和印记映射在她笔下,塑造了一个个在落寞与颓败中彷徨无助的遗世孤魂。

她以悲悯且冷峻的视角审视这个时代的负担者,这些负担者带着她家族的烙印,构成了她丰富多彩而又哀伤的文学世界,成就非凡。

03 结语

在李鸿章深思熟虑的安排下,他将女儿许配给这位年长的官员。

虽然夫妻感情深厚,但李菊藕终究难逃早年守寡和嫁妆被瓜分的命运。

她的后代未能享受名臣荫庇,反倒让张爱玲的童年蒙上了自卑与惶恐的阴影。

年龄差距悬殊的婚姻带来了难以预料的伤害。李鸿章或许自认慧眼识珠,但这桩婚事对女儿乃至后代而言,成了一场梦魇。

这场梦魇加剧了动荡时代的无助感,成为张爱玲少年时代挥之不去的悲伤印记。