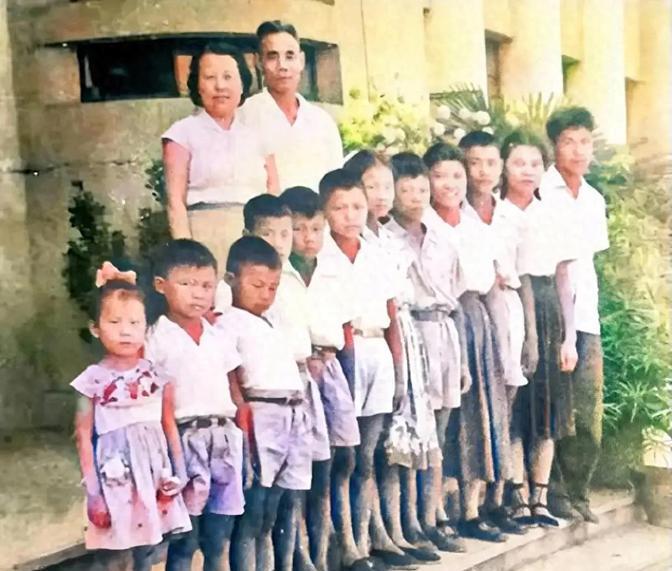

1995年,许光,也就是许世友之子,和妻子一起来北京看望女儿,却对她直言,我们不去住招待所,住你家里给你看孩子。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1995年春天,北京城里柳絮纷飞。 火箭军医院的急诊科医生许道江刚值完夜班,就接到父母从河南老家打来的电话。 电话那头,父亲许光的声音带着笑意:“我和你妈买了火车票,过两天去北京看看你。” 许道江握着话筒的手微微发颤,她想起家里那间只有四十平米的小屋,连张像样的沙发都没有。 三天后,许光夫妇风尘仆仆出现在北京西站。 许道江看着父母花白的头发,鼻子发酸。 她盘算着安排父母住部队招待所,那里条件虽简陋但干净。 谁知刚提起话头,许光就摆摆手:“我们不住招待所。” 看着女儿困惑的眼神,他拍拍老伴的手,“住你家,我们给你看孩子。” 这句话像颗石子投入平静的湖面。 许道江知道,父亲当过县领导,完全有资格住条件更好的地方。 但他选择挤在女儿的小屋里,白天帮带三岁的外孙女,夜里就睡在客厅临时搭的行军床上。 这间位于部队大院的小屋,从此飘起河南家乡饭菜的香味。 母亲杨定春每天教外孙女唱儿歌,父亲则沿着营区梧桐道散步,看年轻士兵们晨跑训练。 许家的故事要从许世友将军说起。 这位开国上将的铁血传奇早已载入军史,而他的长子许光却选择扎根基层。 在河南新县,许光从最普通的公社干部做起,后来当上县人大常委会副主任。 官虽不大,但他把父亲“不搞特殊化”的家训刻在心里。 单位配的吉普车从不私用,家属看病照样排队挂号。 许光对四个子女的教育方式很特别。 大女儿许道江从小聪慧,他格外看重。 女儿入伍前夜,许光把珍藏多年的苏联手表戴在她腕上。 这块表是他在大连舰艇学院念书时,苏联教官送的结业礼。 他又搬出个旧皮箱,里面整整齐齐码着许道江从小学到高中得的十三张奖状。 “到部队好好干,”父亲的话很朴实,“别辜负这些年的好成绩。” 对两个儿子,许光完全是另一副面孔。 大儿子许道昆十五岁就是县里有名的“小神枪手”,爷爷奶奶宠得跟眼珠子似的。 可那年冬季征兵,许光在政审表上看到儿子名字,二话不说就给划掉了。 “岁数不够就去当兵?胡闹!” 后来许道昆还是参了军,但比同龄人整整晚了三年。 二儿子有回想要块手表,被父亲训得抬不起头:“前线战士流血牺牲,你倒想着享受?” 两个儿子退伍回乡,许光没替他们说过半句好话。 儿子们从普通工人干起,有人问许光怎么不帮孩子调动,他眼一瞪:“我许光的儿子要靠自己!” 1995年那个春天,许家小屋总是亮灯到深夜。 许道江下夜班回来,总看见父亲抱着睡熟的外孙女在屋里踱步,母亲在台灯下给她补军装领章。 有次她抢救病人到凌晨,回家发现桌上扣着碗饺子,底下压着字条:“趁热吃,不够妈再包。” 三个月后,老两口要回河南了。 火车开动前,许光塞给女儿一个信封,里面是攒了半年的粮票和两百块钱。 “你在北京不容易,”他声音有点哑,“别太拼。” 许道江追着火车跑,看父母花白的头发在车窗后越来越模糊。 后来许道江当上火箭军后勤部卫生局局长,办公室抽屉里始终放着三样东西。 父亲给的老式手表,母亲写的饺子配方,还有张泛黄的北京地图。 上面用红笔圈着她当年住过的大院位置。 每次下基层检查医疗队,她总想起父亲那句话:“我们不住招待所。” 这话听着平常,里头装的都是爹妈对闺女实打实的疼。 许家的屋檐下,藏着中国军人家庭最本真的模样。 没有惊天动地的故事,只有年复一年的守望。 就像营房门口的老樟树,根扎得深,叶长得茂,风雨再大也稳稳当当。 主要信源:(中国军网——《永远的怀念》)

知行合一

一派胡言!1995年还需要粮票吗?我记得1992年就放开不需要粮票了!我1990年退伍退了几百斤粮票,因为是全国粮票还不舍得用,结果1992年放开了,我家里现在还有没有用完的粮票呢!