1975年4月4日,45岁的张志新在沈阳被执行死刑,她的罪名是“现行反革命”,从被关押到被处决,她在监狱里度过了整整六年。

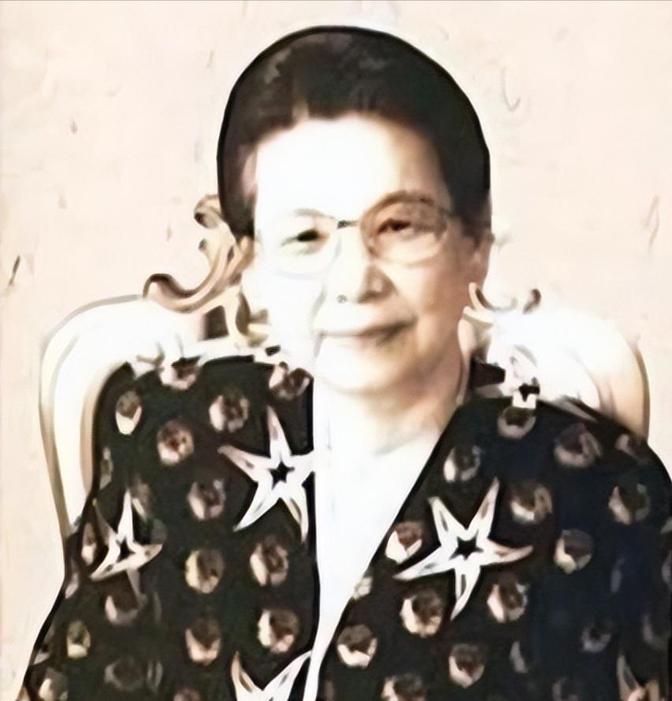

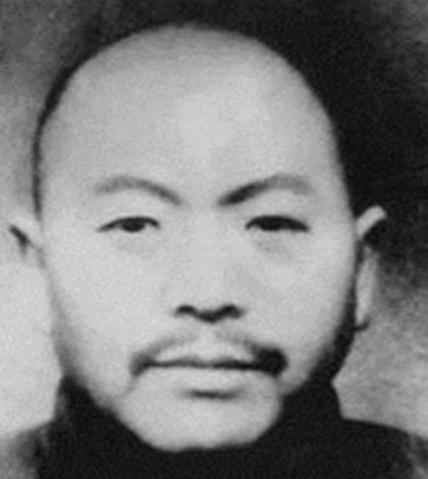

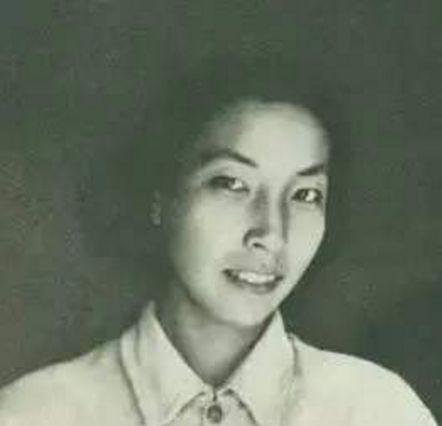

张志新1930年12月5日出生于天津一个大学音乐教师家庭,父亲张玉藻早年参与辛亥革命,母亲郝玉芝毕业于济南女子师范学校,家中还有三位哥哥和三位妹妹。 她从小接受良好教育,1947年进入天津市第一女子中学完成高中学业。那时候,她们姐妹几个很小就学会弹奏小提琴等乐器,在天津当地小有名气。 1950年朝鲜战争爆发,她响应号召加入中国人民志愿军,先在军事干部学校学习俄语基础,然后被保送到中国人民大学俄语系。 1952年提前毕业后,她留校担任助教,负责辅导学生。1955年10月,她与曾真结婚,同年12月加入中国共产党。 婚后生活简单,她继续工作,1956年生下大女儿曾林林,1965年生下小儿子曾彤彤。1957年,她和丈夫调到沈阳,担任辽宁省委机关干部,1962年转到宣传部任干事。 她在工作中撰写多篇理论文章,多次被评为先进工作者。同事们评价她思维敏捷,完成任务准时,从不拖延。 直到1968年,她被下放到盘锦干校劳动,在那里写下一些疑问材料,导致1969年9月18日被逮捕。这段早年经历,展现了她从学生到干部的成长路径,充满了对事业的投入。

张志新的职业生涯起步于志愿军翻译工作,她凭借俄语技能在战后考入中国人民大学哲学系,但实际上她先是俄语系毕业,后调整方向。 工作13年间,她在辽宁省委宣传部理论处,写过不少文章,思路清晰,作风踏实。家庭方面,她和丈夫曾真感情稳定,两个孩子健康成长。 她常常在家中照顾子女,同时处理工作文件。被下放到干校后,大家都在抄写文件,她却记录疑问,比如看待干部问题要实事求是。 这份七页材料字迹工整,上交给领导后层层上报,成为证据。她被捕前,还在干校田间劳动,晚上阅读资料。逮捕后,她的丈夫曾真带着孩子离开沈阳,去农村插队。 她的哥哥妹妹在北京等地,无法探视。这部分生平细节,反映出她作为一个普通知识分子的日常轨迹,从求学到工作,再到家庭,都很接地气,没有什么惊天动地的事,但就是这些积累,让她面对困境时保持本色。

张志新被关进沈阳监狱单人牢房,从1969年9月18日开始,度过六年监禁生活。牢房条件简陋,只有十平方米,小窗高悬。 她在审讯中反复被问及是否承认反对党和社会主义,每次都回复只是表达个人看法。1970年,她被判无期徒刑,投入劳动改造。 她写下《一个共产党员的宣言》,坚持自己无罪。监狱管理人员没收纸笔,她用牙粉调水在草纸上书写,字迹浅淡。冬季牢房寒冷,她坚持练习书写。 一次左手受伤,她用右手继续。1973年,她在会议上表达观点,案件被提请加刑。1975年春天复审,她答复看法正确,如果算罪行无话可说。 4月4日清晨,她被带出牢房,身穿旧囚服,口袋藏有写诗的草纸。执行时,她步履稳健。这六年,她从不放弃思考,体现了普通人面对压力的韧性。

监狱生活对张志新来说,是漫长的考验。她被隔离,与家人断绝联系,丈夫曾真被迫离婚,判决书送到时她平静接受。 狱中,她多次申明奋斗目标是维护党的原则和团结。她拒绝认罪,导致加重处罚。管理人员多次审问,她坚持观点。 1970年后,她参与劳动改造,身体渐弱,但仍记录想法。草纸上的诗句,是她最后留下的痕迹。执行前一天,她得知判决,坚持到最后。 这部分经历,突出她作为一个党员的忠诚与坚持,没有屈服于压力。她的案子在当时被视为顽固立场,但后来证明她的疑问有道理。六年时间,她从45岁入狱到51岁出狱前,都在用行动证明信念。 张志新的监狱生涯充满挑战,她在小号中度过部分时间,只能坐不能躺。狱方报告她行为,但她继续书写。1974年,她的案子被讨论,加刑决定通过。 1975年4月4日执行,她口袋的草纸被发现,上面有几句诗。她的坚持,让人看到知识分子在困境中的脊梁。这段内容,不是英雄传奇,而是真实的人生片段,提醒大家,表达看法有时需要巨大代价。

1978年10月,辽宁省营口市中级人民法院撤销原判决,宣告张志新无罪。1979年3月,沈阳市中级人民法院彻底平反,同月中共辽宁省委追认她为革命烈士。 平反大会上,省委领导人参加,她的丈夫和子女出席,母亲因年迈未到。文件下发到单位,人们讨论她的经历。 她的子女得到照顾,大女儿曾林林进入中国人民大学哲学系学习,小儿子曾彤彤在学校继续教育。1979年6月,《光明日报》刊登文章,报道她的故事,读者广泛阅读。 她的遗物被保存,影响延续。2019年9月25日,她被授予“最美奋斗者”荣誉称号。这后续发展,体现了正义的恢复。