1975年,中国人民解放军第五十四军的一个副团长,突然接到提升为副军长的命令,他有些不敢相信这是真的,毕竟,连升四级这种超级提拔的情况,在解放军历史上也是极其罕见的事情。

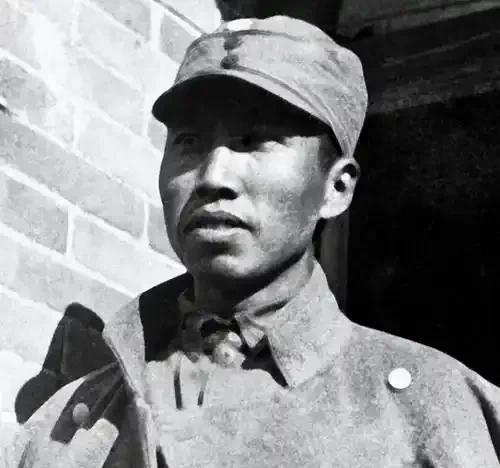

王英洲1939年出生在河南叶县农村,那时候家里条件一般,父母靠种地过日子。他从小干农活,身体练得结实。 1956年底,17岁的他参军,进了中国人民解放军第五十四军。这支部队来头不小,前身是叶挺独立团,在抗日和解放战争中打出名堂。 刚入伍,王英洲当普通战士,跟着部队去朝鲜东海岸守边疆。那里天气冷,任务重,他每天训练,扛枪跑步,适应军营规矩。没多久,他就表现出色。 1959年,部队去西藏平叛。他带侦察小组,在高原上遇到几百叛军围攻。他们守了七天七夜,靠有限弹药和地形挡住敌人,直到援军来把对手全灭。 这次行动让他得到认可,也积累了实战经验。之后,他继续在部队磨炼,从战士升到班长,强调团队协作和技能训练。他的升迁靠实打实的表现,不是空谈。 王英洲的早期军旅生涯,体现出基层士兵通过努力就能出头的道理,在那个年代,军队看重实际贡献,而不是背景。这段经历为他后来发展打下基础,也让他明白,坚持和实战是关键。

1962年,对印自卫反击战开始,王英洲又上前线。那时他在连队,战斗激烈,连长和排长先后牺牲。他接过指挥,带剩下战士从侧翼反击,消灭敌军多个排。 这让他升排长,还记三等功。战后,他组织清理战场,帮伤员撤回。几年后,他当上连长,领队在比武中拿好成绩。他总抓实战,教士兵射击和战术。 1964年,一次实弹演习出事,机枪手点着炸药包。他冲上去推开士兵,扔包时爆炸,右臂炸坏,只能截肢。这对军人打击大,但他没退缩。 用左手练写字、叠被、装弹,从头学起。部队见他坚持,准他继续服役。他从副营长干到副团长,管训练和后勤。他的例子说明,身体残疾不等于结束,只要有决心,就能适应。 截肢后,王英洲的升迁更慢,但每步都稳。这段考验让他在部队中树立形象,上级看中他的韧劲。在军队,选人不止看过去功劳,还看面对逆境的表现。

1975年前,王英洲在副团长岗位上干得扎实。那年军队推年轻干部,选有实战的骨干。他被考察,认为战场表现和品质合适。 突然接到命令,从副团长直接升副军长,跨正团、副师、正师三级。这种提拔在解放军少见,历史上罕有。他确认后,服从安排,去军部报到。 开始管部队整训和装备,适应新职责。提拔基于多年积累,不是运气。西藏平叛、对印反击、截肢坚持,这些加起来让他脱颖而出。 军队年轻化需要注入活力,王英洲的经历正好匹配。他上任后,抓实战准备,协调师团工作。这次升迁反映出组织用人原则,看重实绩和适应力。 在部队,升职有时快,但背后是长期付出。王英洲没特殊背景,靠自己一步步来,这点让普通人觉得亲切。

升副军长后,王英洲很快投入工作。1979年,对越自卫反击战打响,他带部队上前线。指挥分队迂回,夺取高地,击退敌军。 他的部队完成任务,战后他总结经验,让出个人功劳,强调集体努力。这体现出他一贯作风,不抢风头。战后,继续在第五十四军干,管日常训练。 1985年,调河南省军区副司令员,管警备和装备。三年后,1988年授少将军衔,是新军衔制下独臂将军。1994年,升司令员,负责全省防务,推动训练改革,提升部队水平。 他的后期生涯平稳,退休后结束军旅。整个过程,王英洲的升迁逻辑清楚,从基层到高层,每步靠实绩。没负面传闻,他保持低调,专注职责。 这在军中是正面例子,激励后辈。回顾他一生,从17岁参军到退休,跨越多个战场和岗位,体现军人本色。