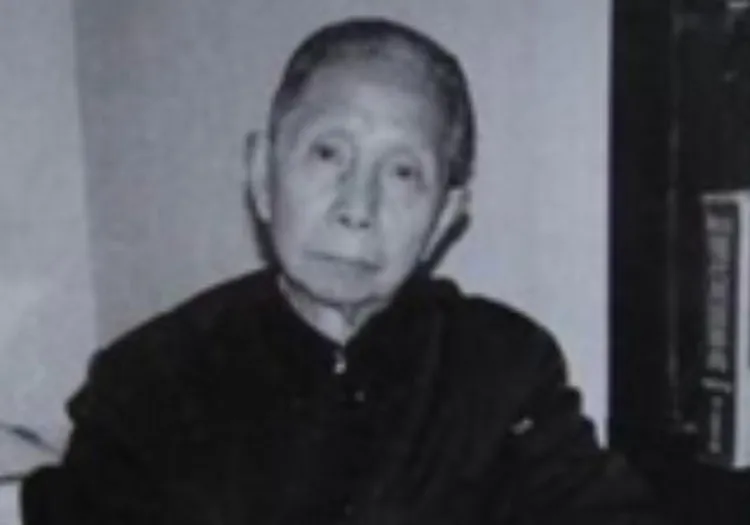

1941年,党组织给了他1000美元,让他去做生意,只有一个要求:“组织什么时候要钱必须给,要多少就给多少!”看似艰巨的任务,最终的结果让人震惊不已。 1941年,皖南事变爆发,国民党对共产党加紧经济封锁,党组织的经费陷入极度困难,这个时候,党组织找到肖林,交给他1000美元,让他下海经商。 唯一的要求就是,什么时候要钱就什么时候给,要多少就要给多少,没有人想到,这笔1000美元的启动资金,会在之后八年的时间里,变成一张震惊所有人的资产清单。 肖林是地下党员,出身于商人家庭,抗战前在民生公司做事,接到这个任务后,他没有犹豫,带着妻子王敏卿,从重庆回到江津,挑起了最普通的买卖。 他们租下了江边的一间吊脚楼,挂上“恒源商行”的牌子,开始倒腾土纱、蔗糖和粮食,他们用扁担挑着货物,穿行在码头、山路和集市之间。 那时有一次暴雨,山路塌方,他背着几百斤的棉纱,踩着泥泞的山道走了三十多里,结果到货时,棉纱已经被雨水泡霉。 谁知对方买主发现,这些发霉的棉纱正好适合制作军用帆布,这桩本以为赔了的生意,反倒成为他打开军需市场的一条路。 生意起步后,肖林开始利用薄利多销的办法,积累信誉,他在江津、宜昌等地开了分号,粮油、棉纱、药材,什么赚钱就做什么,每一笔利润,哪怕再小,他都会如数上交。 党组织需要钱时,他总能第一时间凑齐,有时候手头不够,他就自己四处借、典当,也从未拖延。 每一笔交出去的钱,他都亲自记账,不差分毫,他以商人的身份,在复杂的战时市场里,穿梭于国民党的封锁线和军火市场之间。 到1943年,他把生意扩展到了重庆,设立了大生公司分部,专营五金、木材和药品等战时紧俏物资,他从上海运进的盘尼西林被扣押,靠着和中兴公司的关系,用三船桐油换了回来。 这件事让他认识到,与国民党军方背景的商号合作,既能做生意,还能获取情报,之后,他频繁地与军方背景的公司交易,生意也越做越大。 1946年,肖林将重心转向上海,成立了华益公司,他租下外滩的办公楼,开办进出口贸易,表面上是正当买卖,实际是地下经济的秘密通道。 解放区需要的黄金、美钞和紧缺物资,经过上海的地下网络流转,化整为零地送入根据地,他用夹层的油桶藏黄金,用假账本应付查账。 运输的物资有时要换包装,有时要假冒成军火物资,最危险的一次是将两吨医用酒精伪装成重油,混在二十车皮煤炭里,押运到前线,途中遇到国民党宪兵查货,靠着伙计临机应变,当场开桶检查了真正的重油,才瞒天过海。 华益公司的账簿分为两套,一套记录真实的收支,交给组织备查;一套是给国民党检查的,账目严密,连行家都挑不出毛病,肖林对所有的账都亲自审核,货物的去向、资金的流转,环环相扣。 他从未把任何利润据为己有,所有的收入,扣除成本后都交给了组织,运送物资、转运资金、交换情报,每一项都风险重重,他和妻子在八年里多次面对突发情况。 一次,王敏卿的入党介绍人出现变节迹象,差点导致身份暴露,幸好组织及时发现,避免了危机。 1949年5月,上海解放,华益公司也完成了它的使命,肖林在上海向组织提交了全部账目和资产,黄金12万两,美金1000万,这些钱和物资的价值,足以撑起半个上海市的财政收入。 他和妻子没有留下一分钱,只从保险柜里取出三枚银元,这三枚是他们1942年第一次赚钱后,拿去赈济灾民前留下的纪念,他把这三枚银元一直带在身边,解放后将它们交给重庆红岩博物馆保存。 这些年里,华益公司和恒源字号留下的账簿、资金记录,都成了后人研究地下经济的重要资料,肖林用八年的时间,将1000美元变成了敌后抗战的一条经济生命线。 这个过程里,他没有用空话、没有喊口号,只是踏踏实实地做生意、做账、做人,做到一分钱一分货,做到党组织要钱,他总能交出来,这不是传奇,更不是神话,而是战时地下经济真实而隐秘的一部分。 如今,那三枚银元被收藏在防潮的木盒里,像是沉睡的历史证人,这个普通的商人,完成了一个看似不可能完成的任务,也在历史的账簿上,留下了浓重的一笔。