1938年,41岁戴笠借口加班,把秘书余淑衡,带到了卧室,戴笠递给她一杯咖啡说:“提提神!”余淑衡喝了两口,忽然四肢无力,晕倒在地……

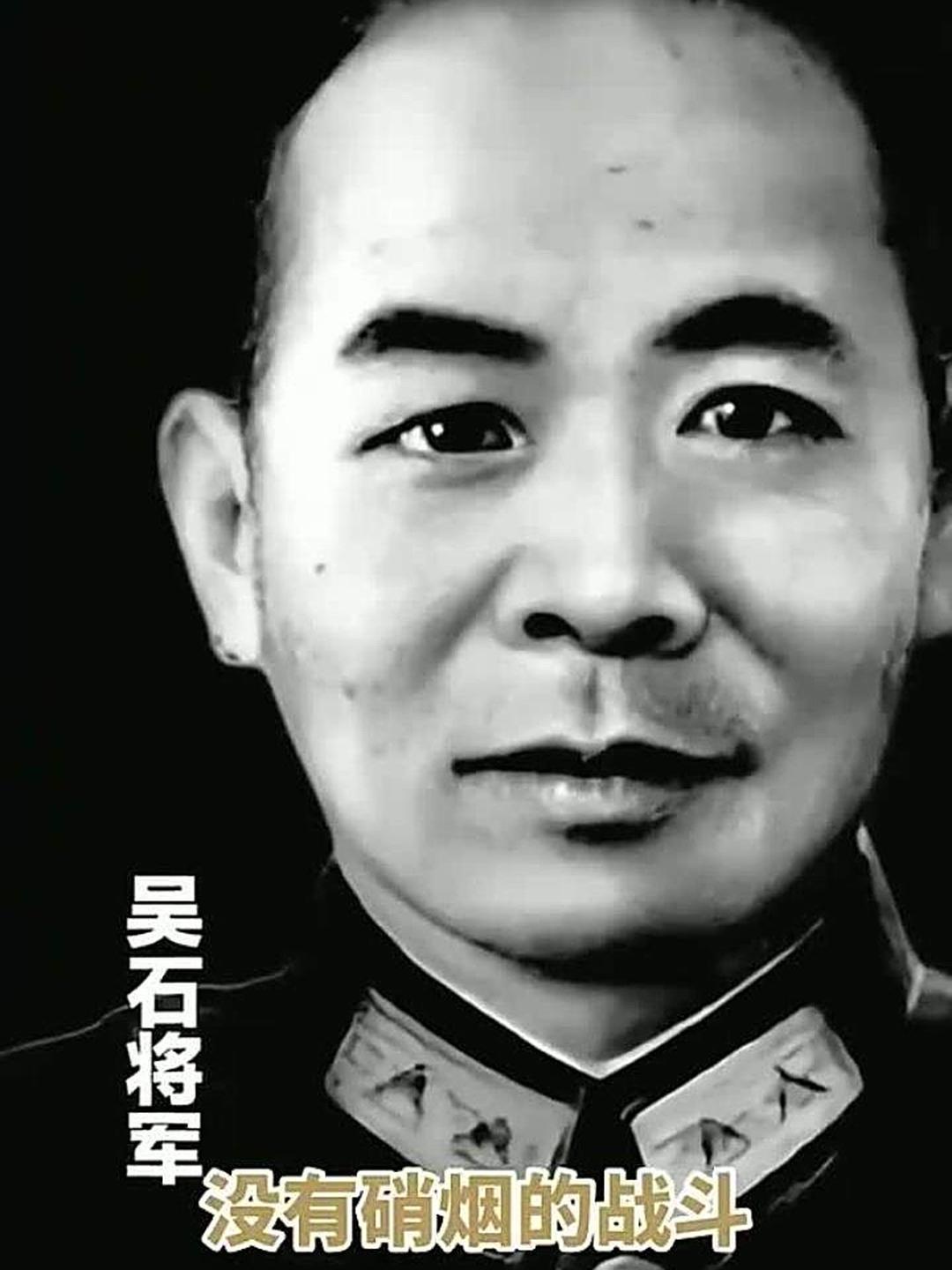

1938年冬天的重庆,军统局本部,戴笠把一份英文密电递给新来的女秘书余淑衡,这个普通的工作场景,后来成了无数传言的源头。

余淑衡刚从中央政治大学外文系毕业,英文水平在当时算顶尖。军统正缺翻译人才,她很快被调到戴笠身边工作。

根据军统老人沈醉的回忆录,戴笠对余淑衡确实另眼相看。他给自己取了个“余龙”的化名,还专门派人把余家父母从湖南接到重庆,安排在较好的住处。

这些细节在军统内部不是秘密,当时的电报员唐生明后来回忆,戴笠发给余淑衡的私人电报特别多,内容大多是生活琐事。

1940年底形势突变。国民党内部开始整风,蒋介石在高级军官会议上点名批评某些人生活作风问题。戴笠当即决定把余淑衡调离身边。

先是安排她去缅甸仰光的军统站工作,三个月后又让她转道香港准备赴美留学。这个安排很仓促,连余淑衡自己都觉得突然。

1941年6月的香港机场发生了一件事,戴笠专程飞来送行,刚下飞机就被港英警察扣留。理由是他携带的美金超过了限额。

这事其实有背景,当时港英当局对国民政府官员态度恶劣,经常找茬刁难。戴笠被关了12个小时才放出来,差点误了送别。

余淑衡到美国后,两人保持着频繁通信,这些电报后来在台湾解密,内容出人意料地平常。

比如1941年8月的一份电报,戴笠解释说这次没能寄东西过去,是因为飞机货舱满了。另一份是询问宋子文弟弟结婚该送多少礼金合适。

最琐碎的一份是关于余淑衡的生活费,戴笠详细计算了学费、房租和日常开销,还叮嘱她别太节省,该花的钱要花。

这些电报都有个特点,必须标注“亲译”二字,意思是只能由收件人亲自翻译。在军统系统里,这种待遇确实少见。

戴笠还安排了他的美国朋友萧勃就近照顾余淑衡,萧勃是个富商,在纽约有不少产业。他定期向戴笠汇报余淑衡的近况。

1945年10月15日,戴笠发出了给余淑衡的最后一封电报,内容是询问她的毕业论文进展。五个月后,他在南京岱山空难中身亡。

余淑衡得知消息后的反应,没有任何记录留下,她继续在美国完成学业,1947年获得卫斯理学院政治学硕士学位。

回国后她嫁给了学者陈鹤梅,在大学教书,再没有提起过军统的事。直到1980年代,一些解密档案公开,这段往事才重新被人提起。

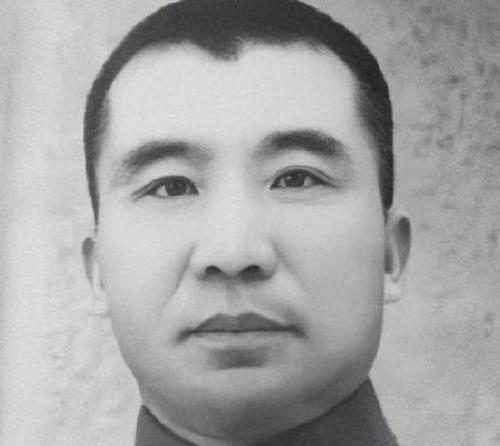

关于两人关系,流传最广的是“咖啡下药”的说法,这个故事最早出现在美国学者魏斐德的《间谍王》一书中,说戴笠在咖啡里下药迷倒了余淑衡。

但这个说法经不起推敲,首先时间对不上,书中说是1939年,但余淑衡1938年就已经在军统工作了。其次军统内部从没人提过这事。

连沈醉在回忆录里都把“余淑衡”写成了“余素衡”,可见他对这位余秘书了解有限。如果真有下药这种大事,不可能一点风声都没有。

倒是余淑衡的同学江一萍提供了另一个版本,她说余淑衡确实长得漂亮,在学校就很受欢迎,毕业后进军统是正常的工作分配。

那些解密的电报最有说服力,如果真是强迫的关系,戴笠不会在电报里讨论送礼金这种小事,更不会征求余淑衡的意见。

从电报的语气看,更像是一个中年人对年轻女子的关怀,有些小心翼翼,甚至有点啰嗦。比如反复叮嘱要多穿衣服,纽约冬天很冷之类。

戴笠死后,余淑衡的人生轨迹很清晰,她没有像某些人猜测的那样留在美国不归,而是回国工作结婚,过着普通知识分子的生活。

这段历史到底该怎么看?放在那个年代的背景下,一个手握大权的情报头子和年轻女下属的关系,确实很难用今天的标准去评判。

但至少从现有的史料看,这更像是一段不对等的感情,而不是那些耸人听闻的传说。余淑衡后来的沉默,或许是对这段往事最好的态度。