1962年,蒋介石前去探望病重的胡宗南,胡宗南跟蒋介石抱怨:“台湾真的没意思!”说完便泪流满面,蒋介石也不知道该说什么,只能保持沉默!

1962年2月,台北荣民总医院的病房里,空气里弥漫着消毒水的气味,窗外冬日的海风呼啸而过。胡宗南躺在病床上,瘦削的脸庞像是被岁月雕刻得更加嶙峋。他费力地转过头,看到门口熟悉的身影——蒋介石来了。

胡宗南挣扎着想坐起来,喉咙里挤出一句低语:“委员长,台湾这日子……真是没劲透了。”话音未落,两行泪水顺着他的眼角滑下,浸湿了枕头。蒋介石站在床边,沉默不语,眼神复杂,像是在回忆什么,又像是不知如何回应。

胡宗南为何如此落寞?曾经的“西北王”怎么走到了这一步?

1924年的广州,黄埔军校的操场尘土飞扬。胡宗南站在队列中,个子矮小,眼神却像刀锋般锐利。他本是浙江镇海人,家境贫寒,靠着苦读考进湖州吴兴中学,成绩名列前茅。年轻时当过小学教员,还干过编辑,却总觉得胸中一股志气无处安放。

听说孙中山创办黄埔军校,他二话不说,辞掉工作南下报考。体检时,他因身高不足被刷,气得差点跟考官吵起来。幸好廖仲恺慧眼识人,破格录取了他。从此,胡宗南的命运与蒋介石、与国民党紧紧绑在了一起。

在黄埔,胡宗南发现蒋介石每天清晨跑步,便悄悄跟在后面。蒋介石渐渐注意到这个勤奋的小个子学员。两人关系日渐亲近,胡宗南的忠诚和才华让蒋介石刮目相看。毕业后,他被分到教导团,1925年东征陈炯明的棉湖战役中,他率部冲锋,立下战功,崭露头角。三年后,北伐战争中,他从连长跃升为少将旅长,成为黄埔一期生中的佼佼者。

蒋介石亲口称他为“天子门生第一人”,这不仅是对他能力的肯定,也是对他忠诚的奖赏。

然而,胡宗南的野心远不止于此。1930年代,他秘密组建“复兴社”,成为蒋介石的亲信,掌控西北军务,统领数十万大军,被称为“西北王”。1943年,他奉蒋介石之命策划“闪击延安”,却因中共情报人员熊向晖的暗中传递,计划暴露,最终功亏一篑。胡宗南的军事生涯看似风光无限,但每一步都伴随着隐秘的较量和未解的遗憾。

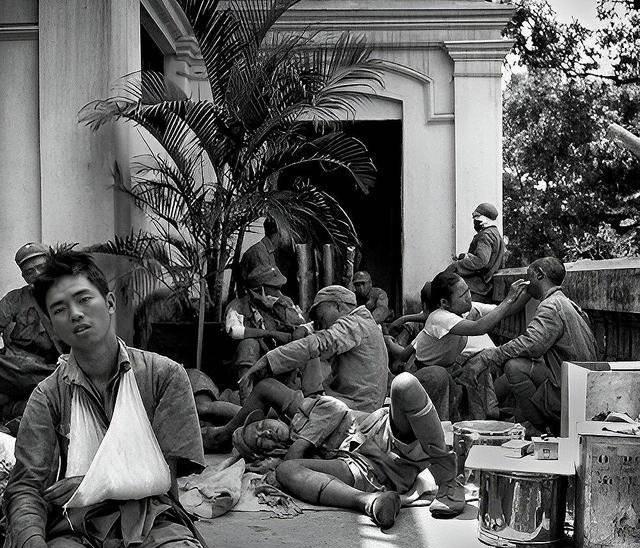

1949年,解放战争的炮火席卷全国,胡宗南的“西北王”光环逐渐黯淡。12月,成都的寒风刺骨,解放军步步紧逼。胡宗南站在临时指挥部里,地图上红色的箭头像刀子一样刺向他的心脏。他问身旁的四川主席王陵基:“成都还能守住吗?”王陵基苦笑:“老胡,你手握几十万大军,走还是留,你自己拿主意。”胡宗南沉默了。他知道,那些所谓的“大军”早已是残兵败将,军心涣散。

最终,他没跟任何人商量,带上几十名心腹,登上飞机,直奔台湾。留在成都的部队闻讯哗然,士气崩塌,纷纷起义或投降,几十万大军如沙堆般散去。

逃到台湾后,胡宗南的日子像被抽干了颜色。蒋介石没召见他,直接解散了“西南军区”,只给了个“战略顾问”的空头衔。57岁的他被送去“国防大学”当学生,戴着老花镜捧着书本,昔日的“西北王”坐在教室里,周围全是比他年轻的后辈。他心里那股憋屈,像石头压在胸口。1955年,蒋介石突然召见他,派他去澎湖当防守司令。

胡宗南二话不说,立正答道:“报告总统,我马上到任!”但谁都清楚,这不过是个偏远小岛的闲职,远不如他当年在西北呼风唤雨的威风。

在澎湖,胡宗南每天面对着海浪拍岸的声音,思绪却飘回大陆的战场。他曾试图带着家人隐居花莲,远离台北的喧嚣,但蒋介石又把他调回,依然是“战略顾问”。这种有名无实的日子,像一把钝刀,慢慢磨掉他的锐气。

他常独自站在阳台上,望着台北灰蒙蒙的天空,喃喃自语:“这日子,活得真没意思。”他不是没想过更极端的选择——有人说他曾站在花莲的海边,盯着浪花出神,像是动了轻生的念头。

1962年初,胡宗南的身体每况愈下。那年除夕,他拖着病体与家人团聚,笑得勉强。几天后,心脏病突发,他被紧急送往医院。蒋介石闻讯赶来,病房里的气氛沉重得像凝固了一般。胡宗南看着蒋介石,眼中既有忠诚的余温,也有无尽的失落。

他用尽全力说出那句“台湾真是没意思”,泪水夺眶而出。这句话不仅是他个人命运的叹息,更是一个时代落幕的缩影。第二天,2月14日,胡宗南因心脏病去世,享年66岁。蒋介石追封他为一级上将,但那份迟来的荣耀,终究填不满他心中的空洞。

胡宗南的一生,像一出波澜壮阔又悲怆的戏剧。从黄埔的意气风发,到西北的权倾一时,再到台湾的黯然神伤,他既是蒋介石的忠实信徒,也是时代巨轮下的牺牲品。他的故事不仅关乎个人荣辱,更折射出国民党在解放战争中的战略失误和内部矛盾。

据史料记载,胡宗南在西北统领的部队高达45万人,却因情报泄露、军心不稳等原因,屡屡受挫。中共领导人周恩来曾三次尝试策反他,足见其在国民党军中的分量。然而,胡宗南始终选择了对蒋介石的忠诚,哪怕这份忠诚让他在台湾的最后岁月里,活得如此落寞。