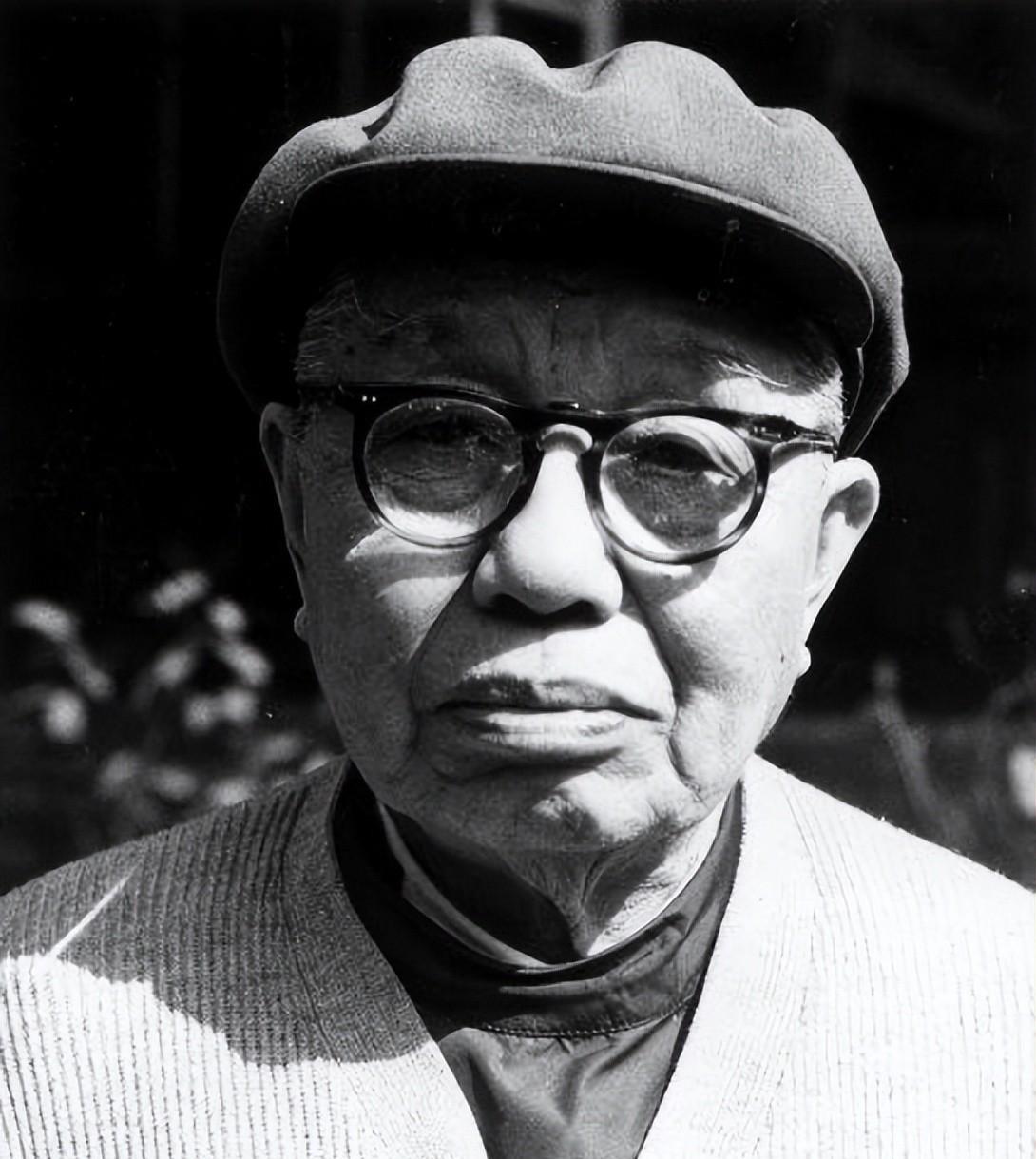

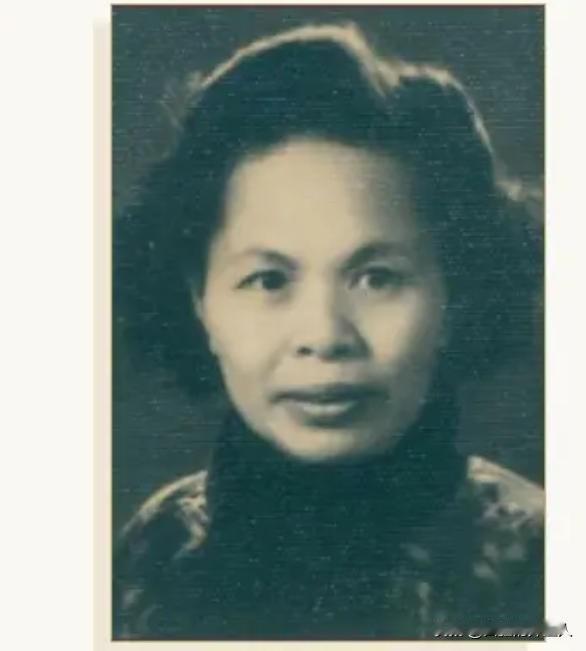

1992年7月,邓颖超因病离世,谁知,邓颖超留下的最后一句话竟是“李鹏”二字,这背后的故事让人动容..... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1992年,邓颖超在北京的病榻上走到了生命尽头,她身体极度虚弱,连开口说话都已是奢望,但当工作人员在她耳边轻声说“李鹏来了”的时候,她用尽全身的力气,无比艰难地吐出两个字:“李鹏”,而这两个字,也成了她留在世间的最后一句话...... 1931年,李鹏的父亲、同时也是中共早期领导人的李硕勋在海南牺牲,年仅三岁的李鹏尚不懂得生离死别,就跟着母亲赵君陶开始了颠沛流离的生活。 而在那个时局动荡、音信隔绝的年代,母子俩只能寄身外祖父家,苦苦支撑。 但在遥远的革命根据地,周恩来和邓颖超夫妇始终惦记着这些烈士的后代,因为在他们看来,这些孩子不只是孤儿,更是革命的火种。 直到1938年底,邓颖超受周恩来委托,在成都一家旅馆里秘密见到了赵君陶,第二年,她又专程赶到被日军轰炸后的成都废墟旁,把十岁的李鹏接到了战时陪都重庆。 而周恩来夫妇为他准备的家,就是曾家岩50号的周公馆。 在周公馆,李鹏第一次感受到了安稳,邓颖超像母亲一样为他铺好新棉被,考虑到他可能夜里怕黑,还在床头为他点上一盏小油灯。 她对这个孩子的关心细致入微,日记里不仅记着李鹏的身高体重、学习功课,甚至连他爱吃什么菜都写得清清楚楚,有一次李鹏半夜发高烧,她便彻夜守在床边照料。 而周恩来即便公务再忙,也会每天抽出时间检查李鹏的功课,当李鹏数学考了满分,他会高兴地把孩子举过头顶,夸奖道:“好小子,比你周伯伯强!” 可他转身也会严肃叮嘱:“不能骄傲,要永远记得你是劳动人民的孩子。”李鹏一度性格内向,走路习惯性驼背,周恩来也总是不厌其烦地提醒他挺直腰板,鼓励他做个堂堂正正的人。 这种集革命情谊与政治栽培于一身的特殊待遇,显然不是每个烈士后代都能拥有的。 所以在充满关爱又极为严格的氛围里,李鹏逐渐明白,这份照顾并非简单的同情,而是革命理想与烈士血脉之间一条天然的纽带。 不过,安稳的日子并不长久,1941年皖南事变后,重庆的政治空气骤然紧张,所以为了李鹏的安全和长远发展,周恩来夫妇做出了一个艰难的决定:送他去延安,那里不仅更安全,也能让他接受更系统的革命教育。 年仅13岁的李鹏自然万般不舍,强忍着泪水不想离开,邓颖超抚摸着他的头,语重心长地说:“好孩子,革命者要服从组织安排,记住,到哪里都要像你父亲那样坚强。” 临行的前一天夜晚,邓颖超亲手为他缝制了御寒的棉衣,周恩来则送给他一支钢笔,而在李鹏的笔记本上,邓颖超还留下了一行字:“好好学习,天天向上”,这八个字,后来成了几代中国人的共同记忆。 带着这份厚望,李鹏踏上了去延安的路,在那之后,他又被派往苏联学习水利工程,学成回国后,主动要求到东北的发电厂基层工作。 从技术员到厂长,再到后来的国务院总理,他的人生轨迹,始终没有偏离长辈们为他铺设的方向。 无论顺境还是逆境,周恩来和邓颖超的教诲,始终是他为人处世的准则,对李鹏而言,他们不只是革命导师,更是精神上的父母。 当时的邓颖超一生清正简朴,对个人生活要求极低,后来她去世后,人们清点遗物,没有发现任何金银珠宝,只有一枚缝补了无数次的旧衣领、一张政协会议的出席证,和一截用胶布紧紧缠住的铅笔头。 然而,就是这样一位将个人情感深藏于心的长者,却在生命最后一刻,用尽全力呼唤了“李鹏”的名字。 这声呼唤,浓缩了太多的内容,它是一位“母亲”对“儿子”最后的眷恋,更是一位革命前辈对后继者的殷切嘱托。 当已是共和国总理的李鹏站在病床前,听着这声来自历史深处的呼唤,不禁潸然泪下。 第二天清晨,邓颖超平静地离世,那一声“李鹏”,或许可以看作她对这个世界最后的交代。 这份超越血缘的亲情,究竟是无私的母爱,还是一种混杂了理想、责任与权力传承的特殊情感? 历史没有简单的答案,但那一声呼唤,确实成了理解那一代革命者复杂内心世界的一个关键注脚。 【信源】中国质量新闻网2013.1.14邓颖超的最后人生:临终前叫"李鹏"