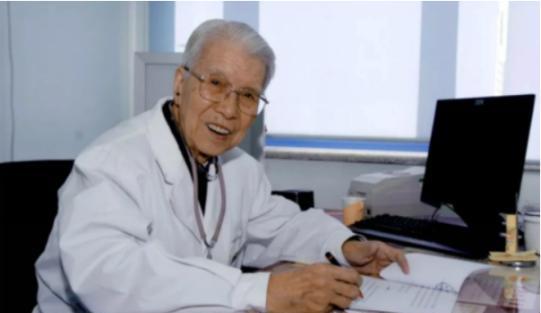

1948年,儿科医生张金哲为攻克致死率100%的皮下坏疽症,想到了开刀放血,但人们都嘲笑他:“别做梦了!”岂不知,他的这一举动,成功拯救了无数家庭。 在1948年那个年代,新生儿皮下坏疽这种病几乎等于死刑,死亡率直逼100%,无数家庭眼睁睁看着孩子离去。儿科医生张金哲提出开刀放血的思路,本想救人一命,却被周边人泼冷水,说这根本行不通。没想到他的坚持不但破解了难题,还保住了成千上万孩子的命。咱们来细说说这个过程,看看医学进步背后的真实付出。 张金哲1920年9月25日出生在天津宁河县,那地方就是华北平原上的普通乡村。幼年赶上军阀混战和抗日战争,他亲眼见过不少伤亡场面,许多人因为缺医少药丢了性命。这些事让他早早决定学医。1938年,他考上燕京大学医预系,校园在北京西郊,建筑简单实用。他在那学医科基础知识,后来因为战争,学校迁徙,他转到北京协和医学院继续念书。战局更乱时,又去上海圣约翰大学和上海医学院完成学业。1946年毕业,拿到医学学位,他就北上进北京大学医学院附属医院外科,当住院医师。医院设备有限,他从基层干起,很快就升总住院医师,主要处理外科病例,尤其是婴幼儿的创伤和感染。这段经历让他对小儿外科产生兴趣,也积累了不少实际经验。其实那时候医疗水平整体落后,西医还没普及开来,很多老百姓更信中草药,但战乱环境下采药处理都成问题。张金哲通过日常工作,逐步认识到西医在急症上的优势,特别是对新生儿疾病的处理。他经常阅读外文资料,结合本地病例,思考怎么改进方法。这些积累,为他后来面对皮下坏疽打下基础。 1948年前后,北京大学医学院附属医院产科病房爆发新生儿皮下坏疽,这种急性细菌感染来势凶猛,患儿后背先起红肿硬块,短短两三天就扩散全身,导致皮下组织坏死。那时全国很多地方都流行这病,传染性强,死亡率接近100%。张金哲通过解剖已故患儿尸体,发现如果早点切开患处释放脓血,就能阻断感染。他提出方案:在红肿部位切开口子,排出带菌血脓,用纱布引流清洁。但医院领导不同意,认为传统观点是化脓没成熟不能切,否则会恶化病情。一些中西医同行也反对,说新生儿体质弱,这么做太冒险。家长们更不答应,谁都不愿孩子当试验品。张金哲找不到合适病例,只能继续观察。正好他的二女儿出生三天后也感染上这病,被隔离观察。他和妻子商量后,决定在女儿身上试这个方法。他切开肿块,排出脓血,清理组织,包扎伤口。结果女儿病情好转,红肿消退,成为国内首例通过切开引流存活的病例。张金哲把这个记录上报,方法先在医院内推广,渐渐传到全国。皮下坏疽的死亡率从100%降到5%,大量新生儿因此得救。这事证明,早干预比被动等待有效,也让更多医生接受外科在儿科急症中的作用。其实医学研究总有风险,张金哲用自家孩子试,体现了责任,但也反映出当时条件限制下别无选择。 张金哲的切开引流法迅速在全国推广,救了上万新生儿,很多家庭免于失去孩子的痛。1950年,他在北大医院设立小儿外科专业,从创伤感染处理起步,逐步扩展到更复杂手术。他设计出张氏钳和张氏膜等工具,简化操作,提高成功率。1955年调到北京儿童医院,继续推动领域发展,那里成为小儿外科基地。他组织团队处理急腹症和先天畸形病例,积累经验分享给同行。1980年代,当上中华医学会小儿外科学会首任主任委员,主持全国会议,标准化诊疗规范。2000年,获国际小儿外科最高奖丹尼斯布朗金奖,国际同行认可他为中国小儿外科之父。即使年纪大了,他每周去医院指导年轻医生,传授实用技巧。2020年9月25日过百岁生日,继续参与工作,直到2021年2月2日逝世,享年100岁。遗体捐给首都医科大学,用于医学研究。他的贡献不只救人,还奠定中国小儿外科基础,让后辈有路可循。其实医学进步靠一代代积累,张金哲的故事提醒我们,坚持专业精神才能真正帮到人。 张金哲用实际行动攻克皮下坏疽,救了无数家庭,这事接地气又鼓舞人。你觉得当今医生该怎么学他的精神?欢迎评论区留言,说说你的观点,咱们交流交流。