那年腊月,北京的风像刀。刑部大牢的死囚号,没火盆、没棉衣,只有铁链、干冷、和呻吟。一个接一个的老官员,被押进来。有人认命,有人硬挺,有人疯了。宫里一封密旨,牢里便添一个名字。外面是玉雪纷飞,里面是铁门重锁、命悬一线。

1723年,康熙驾崩。宫门一开,胤禛即位,成了雍正帝。他不是最年长的,也不是最得宠的,但他动作最快。兄弟们还在发丧,他已经坐稳了皇位。

皇位不是坐上就稳的。他清楚,想要江山不动,就得把人动一动。雍正一上台,刀子就跟着来了。他翻旧账,查私库,清理官场。只要曾经靠近过“八爷党”的人,不管做没做错,都要掂量一下自己的脑袋。

补熙、鄂伦岱这些人,本在康熙末年风头正盛,但转眼就成了雍正眼中的刺。朝堂之上,人人自危。左一个调职,右一个降级,风声一天紧过一天。刑部也被洗牌,换上了他信得过的人,把柄和人头,一样都不能落空。

这一年,刑部大牢比以往都忙。

到了雍正四年的腊月,天冷得不像话。北京城的风钻进脖子,砍得人眼泪直流。而刑部大牢,冷得不只是身子,还有心。

死囚号设在最底层,石板地、铁栅栏、滴水成冰。狱卒每天只送一壶水、一口饭,睡的是稻草,盖的是风。最要命的是,那风没个遮挡,从墙缝、地板缝、天窗缝,一缕缕钻进来。冻得人骨头疼,指甲裂,牙龈流血。

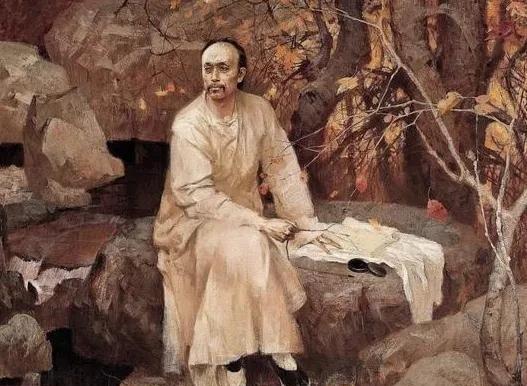

狱里关着的,不是盗匪,而是朝中大员、封疆重臣。他们曾穿蟒袍、挂金章,如今却裹破布,坐在角落里咬牙硬撑。有人几天不说话,有人盯着墙上裂缝发呆。到了夜里,有人梦话喊“万岁”,也有人狂笑着把头撞墙。

这些人,早就不是犯官,是被抽空的魂。他们知道,自己命不在牢里,而在紫禁城里。皇帝那只笔,哪天落下来,就是阎王爷发话了。

年羹尧,才是真正的风暴眼。

他是雍正起家的老朋友,一路追随,从王爷护卫做到西北大帅。但他太狂,打了胜仗,不认人了。

封赏、跪拜、奏章都像皇帝一样搞。雍正一看,火冒三丈——这个人不能留。

1726年腊月,年羹尧的罪状定了——九十二条,一条比一条狠。从擅自用权,到妄称圣意,全都挂他头上。他被赐死,自裁后尸体还被剖腹,乱葬荒野,连子孙都被连坐。

但案子没完。年党余孽成了接下来一整年的肃清重点。谁跟他说过话,谁给他送过礼,全都要查。钱名世、鄂伦岱、补熙、阿尔松阿……一个个从官衔被打到牢门前。谁也说不清,自己是怎么从大堂走到死囚号的。

这些人进了刑部,第一眼不是看人,是看风口。他们知道,这个牢房不是等审判的,是等死的。

补熙也进了死囚号。他是鄂伦岱的儿子,曾官至刑部郎中,算是个聪明人。可惜他站错了队,风头过后,就成了替罪羊。他一进牢,就躲在角落,缩着身子不出声。他不吵不闹,只求能活到年后。

而阿尔松阿,就没那么幸运。他原是年羹尧的死党,被抓时还穿着朝服。五月那天,他被押上法场,三刀六斩,尸身抛弃。家族被除名,族女发配,连狗都不愿靠近。

郭络罗氏是允禩的妻,皇亲国戚,也没逃掉。正月间,她被休,允禩被废为庶人。堂堂八阿哥,昔日呼风唤雨,如今冷宫守岁,像个落水狗。

那年腊月,北京城里到处是雪,宫里灯火通明,朝里命案连连。雍正坐在暖阁,捧着一盏茶,看着刑部送来的名单,一页页翻。谁活、谁死,全在他一句话。

而死囚号里的人,早已冻得说不出话。

他们不是怕死,是怕活着挨到那一刻。

雍正四年的腊月,雪下得大,风刮得狠,人死得静。

刑部大牢,是那个冬天最冷的地方,不只是因为没炭火,而是因为没希望。皇帝一个动作,大臣一个眼神,便能定人生死。这不是杀戮,这是清场,是一场不流血的宫廷屠杀。

而那群曾经风光的官员,躲不过的,不是敌人,是风。冰碴子一样的风,刮进骨头缝,也刮光了他们最后的幻想。