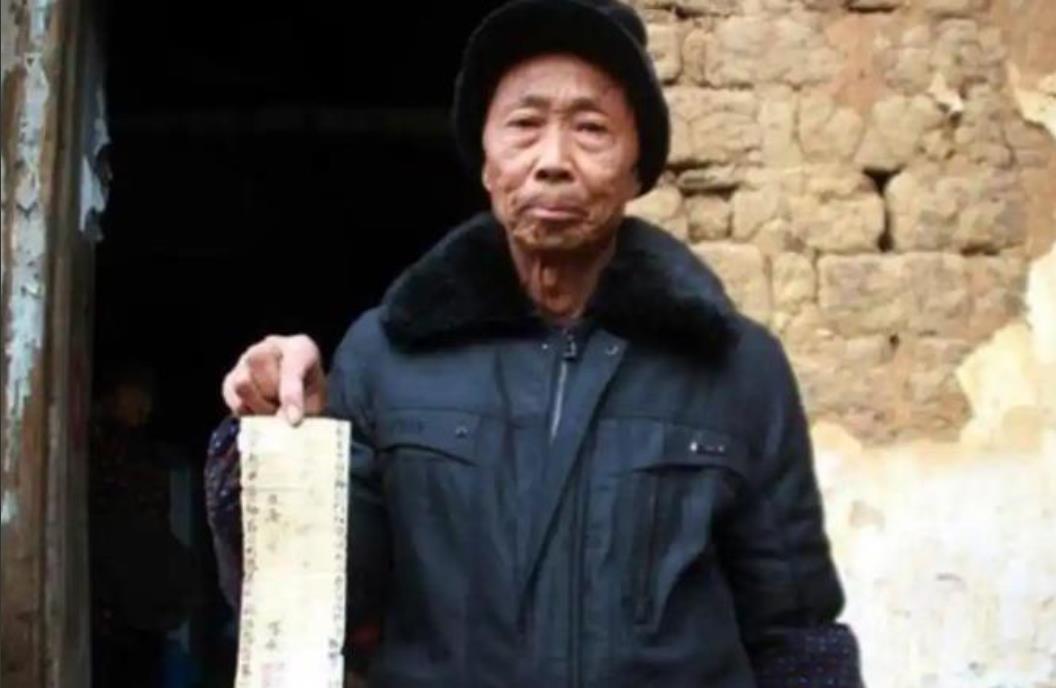

1930年,湖北老汉借给红军400块大洋,85年后他的孙子拿着借条找当地政府要账:“要不是家里实在太困难了,我不会把这张借条拿出来!”

那年,红一军第一师第七大队刚打完仗,刚扩编完,兵多,枪多,可钱少得紧,连过个年都愁得慌。

队长涂杏领着人一边盘点装备,一边琢磨法子凑军饷,最后盯上了镇上,那几个有钱的地主。

说白了就是借,可这种借,不是谁都敢应,借给红军,等于和国民党翻脸。

那时候国民党抓得紧,谁和红军扯上关系,轻则抄家,重则杀头。

可杨长银应了,二话没说,从箱底抠出300块大洋,又跑去亲戚家挨个敲门,硬是凑够了400块。

涂杏那天带着几名战士登门,说明来意,一张借条写得干净利索:“红一军第一师第七大队孝感县特务营今借杨长银大洋肆佰块”,落款是涂杏的名章。

借条递过去,杨长银扫了一眼,点点头,烧水送客。

那年冬天,红军队伍吃上了米,买上了棉衣,继续北上打仗。

阳平口镇静了几天,国民党很快卷土重来,开始秋后算账。

杨家是第一个被盯上的。财产被抄,牲口被牵走,长工散了,铺子关了,家道一落千丈。

谁都知道为啥,借了钱给红军,这账不记都不行。

杨长银没撑几年,含恨病倒,临死把借条,塞进儿子杨树人手里:“留着,这是咱家命换来的。”

之后几十年,借条一直贴在杨家的木匣子底板上,夹在一层旧报纸中间。

杨树人看着日子过得艰难,知道这张纸说轻也轻,说重也重。有人劝他去讨债,他从不吭声。

“不是债,是命账。开口了,家里脸就丢了。”

直到2015年,杨家扛不住了,孙子生病进了几次医院,钱花得凶;儿子谈婚论嫁碰壁,女方嫌家里拿不出像样的聘礼。

杨明荣翻出了那张借条,带着母亲的嘱托去了政府。

有人摇头,有人质疑,还有人讥讽:“这事隔了几十年,你这不是找麻烦嘛。”

可孝感市政府没推,反而派了档案局,和文物部门专门核查。

专家来了,纸张纤维一看,是三十年代的麻纸;印章一看,是红军时期典型的粗体木刻;连落款“孝感县特务营”几个字,都在《孝感县志》里能查到当年确有其部。

证据一一对上,借条是真的,事儿也是真的。

可这钱怎么兑?按面值兑是400块大洋,按银价算,一块大洋约折合现在350元,那就是14万。

有人拍桌子:这开了口,谁还不来要?几十年欠条一堆,哪能都认?

政府内部开了几次会,档案局给出一个折中方案。

那年,一块大洋能买24斤大米,以此为基础,按物价涨幅算,一块大洋相当于现在约100元。

再加上当年杨家,因支援红军被抄家的损失,最后定了一个整数——4万元人民币。

2015年7月的一天,杨明荣接过兑付款收据,红着眼说:“不是为了钱,爷爷当年就想我们记住这张纸。”

借条最终被孝感市博物馆收藏,陈列在红军支前文物展区。

这事出来后,争议不小,有历史学者站出来说:“政府这是破例,万一以后成风?”

可另一派说:“这不是开口,这是闭环,军民之间有始有终。”

事实上,红军欠条本就不是秘密,据官方清点,光是鄂豫皖根据地,1930年代留下的欠条,就有3000多张,分布在湖北、河南、安徽等地。

多数欠条,都已在2000年后陆续兑付,尤其是在党的百年纪念,和扶贫攻坚阶段,相关部门主动走访农村档案,不少当年的“革命借条”,被正式收编入地方党史馆。

单笔最高的是湖北麻城李家父子,借给红军1200块大洋,兑付8万元。

每一张欠条背后,都是一户人、一场仗、一笔无声的信任。

这也不是简单的“还钱”行为。

在政府眼里,这是重塑一种军民关系的方式,是在告诉后人——那场革命不是只靠枪,更靠了千千万万百姓的支持。

2021年出版的《中国共产党简史》基层案例中,特地选入杨长银这件事,用一句话写明:“革命岁月,军民一体,有借有还,不负信义。”

而真正震撼的,是借条背后的沉默岁月。

85年里,杨家从没催过一句,从没闹过一场,纸在,事在,人不在了,信义却留着。