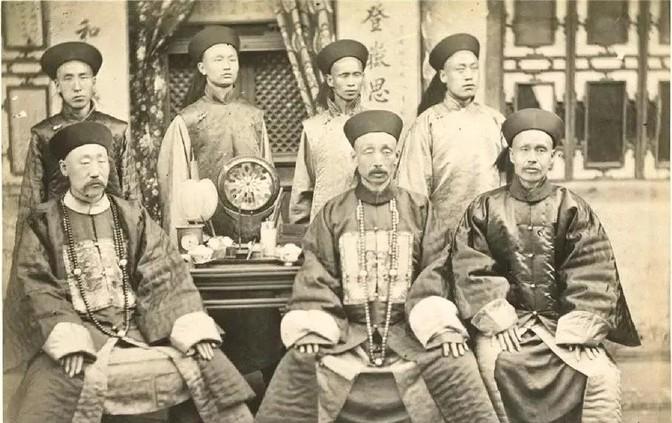

1950年的秋天,民俗学家谷苞和同事在南疆地区进行农村维吾尔族社会调查,一天在疏勒县一个茶馆歇脚时,邻桌几个维吾尔族青年正在讲《三国演义》里的故事,谷苞好奇的便和他们聊了起来,结果得知这几个维吾尔族青年是1877年留在疏勒八屯的湘军与当地维吾尔族妇女的后裔,怕谷苞他们不信,便邀请他们去家中做客。 1950年的秋天,民俗学家谷苞在南疆疏勒县的一个茶馆里,听到几个维吾尔族青年讲《三国演义》的故事。这让他好奇不已:这部汉族经典怎么会在维吾尔族青年口中流传?一番交谈后,他惊讶地发现,这些青年竟是1877年湘军后裔与当地妇女的后代。这段历史背后,到底藏着怎样的秘密? 1950年秋天,谷苞带着研究少数民族文化的热情,来到南疆地区。他是个民俗学家,专门研究中国边疆地区的社会和文化。这次调查的目标是了解维吾尔族农村的社会结构和传统习俗。他和同事们走村串户,记录当地的生活方式,原本以为就是一次普通的田野调查,没想到却在疏勒县的茶馆里,撞见了一段意想不到的历史。 谷苞那天在茶馆歇脚,主要是想休息一下,顺便观察当地的社交场景。茶馆是南疆农村常见的聚集地,大家喝茶聊天,气氛轻松。他坐下来不久,就注意到旁边几个维吾尔族青年聊得特别热闹,话题居然是《三国演义》里的故事。这让他有点懵,因为《三国演义》是汉族文化里的经典,南疆这边维吾尔族占主流,按理说这种故事不该这么流行。 谷苞是个好奇心重的人,听了一会儿,忍不住过去搭话。他问这些青年是怎么知道《三国演义》的,青年们很热情,说这是他们祖辈传下来的故事。谷苞一听更感兴趣了,问他们祖辈是哪儿来的。青年们告诉他,他们的祖先是1877年留在疏勒八屯的湘军士兵,那些士兵在当地安家,和维吾尔族妇女结了婚,生了后代,慢慢就把家乡的文化带了过来,包括《三国演义》。 这个说法让谷苞觉得有点不可思议,毕竟湘军是清朝的一支汉族军队,离南疆这么远,怎么会在这儿扎根呢?青年们看他半信半疑,就邀请他去家里看看,说有证据能证明他们的身份。谷苞当然不会错过这个机会,跟着他们去了。 到了青年们的家,谷苞果然看到了一些特别的东西。比如有些家庭里还保留着汉族风格的祖先牌位,生活习惯上也有汉族的痕迹,比如过年时会包饺子。这些细节让谷苞确信,这些青年确实跟湘军有渊源。他开始意识到,这次茶馆偶遇不只是个有趣的故事,可能还牵扯出一段值得深挖的历史。 要搞清楚这件事,还得从1877年的历史说起。那时候,清朝派湘军在左宗棠的带领下平定南疆的战乱。湘军主要是湖南人组成的军队,打仗特别能吃苦。战乱平定后,南疆需要稳定,朝廷就让一部分士兵留下来驻守,疏勒八屯就是其中一个地方。这些士兵大多是普通农民出身,留在当地后没法回老家,就跟当地的维吾尔族妇女结了婚,组建了家庭。 这批湘军士兵带来的不只是人,还有他们的文化。他们会讲家乡的故事,像《三国演义》这种通俗易懂又受欢迎的书,自然就成了传家宝。时间一长,这些故事通过口口相传,留在了后代的生活里。谷苞了解到,这群湘军后裔在南疆生活了几代人,人数不算多,但影响不小。 湘军后裔在南疆的生活很有意思,他们既保留了汉族的文化根,又融入了维吾尔族的日常。比如,他们家里可能会讲维吾尔语,但讲故事时还会提到关羽、诸葛亮这些汉族英雄。生活习惯上,他们学会了吃抓饭、烤馕,但也保留了一些汉族的传统,比如过节时祭祖。谷苞发现,这种混搭的文化现象在疏勒八屯特别明显,成了当地的一道风景。 这种融合不是单方面的。维吾尔族的文化也影响了湘军后裔的后代,比如他们的穿着、社交方式都带上了当地的特色。谷苞觉得,这种现象特别有研究价值,因为它展现了不同民族在长期相处中,慢慢磨合出的一种新生活方式。这种方式既不是完全汉族,也不是纯粹维吾尔族,而是两者的结合体。 这次茶馆偶遇让谷苞的调查方向有了新突破。他开始专门走访疏勒八屯的湘军后裔家庭,记录他们的生活细节和文化传承。他发现,这些家庭虽然经历了百年变迁,但对祖先的记忆一直没断。《三国演义》在他们口中不是书面的东西,而是活生生的故事,带着浓浓的乡音和情感。 谷苞的记录后来成了研究南疆文化多样性的重要资料。他认为,这段历史不只是湘军后裔的生存故事,更是文化交流的一个缩影。南疆这块地方,自古就是多民族交汇的地带,湘军后裔的出现,又给这里的文化添了一笔。谷苞觉得,这种现象值得更多人去了解,因为它告诉我们,文化传承从来不是单一的,而是各种因素碰撞出来的结果。 谷苞这次南疆之行,不只是完成了一次学术调查,也让人们看到了湘军后裔在南疆的独特存在。他们用自己的生活方式,证明了文化能在陌生土地上生根发芽。1950年的那次茶馆偶遇,就像打开了一扇窗,让谷苞和后来的研究者得以窥见这段历史的模样。