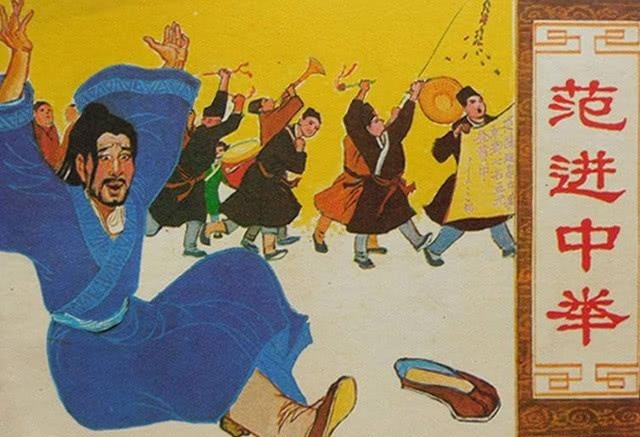

1138年,科举考试结束,赵构发现探花是一名白发苍苍的老人,便问道:“您多大,有孩子吗?”谁料,对方直言:“草民73岁,并未娶妻生子。”结果,赵构笑道:“朕那30岁的妃子,赏给你了!” 北宋末年,金兵南下的铁蹄踏破了汴京城。建炎元年,战火纷飞,流民遍野。在这场改变华夏历史进程的剧变中,无数文人墨客流离失所,但仍有人在颠沛流离中坚守着自己的读书梦。陈修就是其中一位。 那一年,已经年过六旬的陈修正在为即将到来的科举考试做准备。与其他考生不同的是,他已经参加了数十次科考,但都未能如愿。战乱爆发后,许多年轻考生纷纷放弃科考,转而谋求生计。然而陈修却抱着几卷书册,在战火中辗转腾挪,始终不曾放下求学的志向。 陈修出身寒门,自小家境贫寒。但他天资聪颖,在村塾读书时就显露出过人的才华。幼时,他常常靠着月光读书,有时甚至借着积雪的反光默写经文。虽然家贫,但他始终相信知识能够改变命运。然而,命运似乎总是与他开着玩笑,每次科考,他都差那么一点点。 在战乱中,陈修意外获得了一个机会。当时,金兵入侵,许多珍贵的典籍面临着被毁的危险。陈修冒着生命危险,协助当地官府转移并保护了一批珍贵典籍。这些典籍中包含了许多前人注解的经典著作,为他后来的学习提供了宝贵的参考资料。 南宋建立后,朝廷为了稳定民心,重视人才选拔。随着局势逐渐稳定,科举考试重新开始举办。此时的陈修已经七十有三,但他依然没有放弃科考的梦想。在那个年代,活到七十已是高寿,更别说还在为科考奋斗。但陈修却认为,只要还有一线希望,就要坚持到底。 就这样,在战乱平定后的第一场殿试中,这位满头白发的老者又一次走进了考场。此时的他,已经记不清这是第多少次参加科考了。 但他知道,无论结果如何,自己都无怨无悔。这一次,命运终于对他露出了微笑。他在考试中脱颖而出,获得了探花的功名,成为了当时最年长的登科及第者之一。 这个消息很快传遍了京城,人们纷纷议论这位古稀之年才得中的老翁。当时的皇帝赵构也被他的经历所打动。在殿试现场,当得知这位白发苍苍的探花郎竟然一生未曾娶妻生子时,赵构当即决定赐婚,将一位三十岁的宫女赐予陈修为妻。 在绍兴八年的那场殿试中,考场上的场景令人难忘。当时的贡院内,几百名考生正在专注答题,而在靠近城墙的角落里,一位白发苍苍的老者正在奋笔疾书。 他就是陈修,此时已经73岁高龄。与其他年轻考生不同,他的笔迹虽然不如年轻人舒展有力,但却透露出一种沉稳与老练。 考试结束后,阅卷官员们发现了这份与众不同的答卷。卷面上的字迹虽然略显苍老,但行文流畅,论述精辟。这份答卷最终引起了宋高宗赵构的注意。当赵构得知这份出色答卷的作者是一位年过古稀的老者时,立即命人将陈修召入殿中问话。 在金殿之上,这位白发老者向皇帝叙述了自己的经历。当赵构询问他的年龄和家庭状况时,陈修如实回答说自己已经73岁,且一直未曾娶妻。原来,他一生专注于科考,加上家境贫寒,始终未能成家。这番话令赵构颇为感慨,当即决定赐婚,将一位30岁的宫女赐予陈修为妻。 这场意外的赐婚在当时的京城引起了不小的轰动。人们纷纷感叹命运的奇妙,一位年过古稀的老翁不仅考中了探花,还获得了皇帝的特别恩典。这个故事很快传遍了整个汴京城,成为茶余饭后的谈资。 陈修的经历在科举史上具有特殊的意义。在那个时代,科举考试不设年龄上限,只要有真才实学,就有机会通过考试改变命运。 值得一提的是,陈修并非历史上唯一的高龄登科者。在漫长的科举史上,还出现过许多类似的例子。如清朝的陆从云,考到103岁才获得功名;宋朝的梁灏在82岁时考中状元。这些例子都说明,科举制度为各个年龄段的人才提供了施展才华的机会。 陈修的故事被后人传颂,不仅因为他年事已高才获得功名,更重要的是他展现出的坚韧不拔的精神。