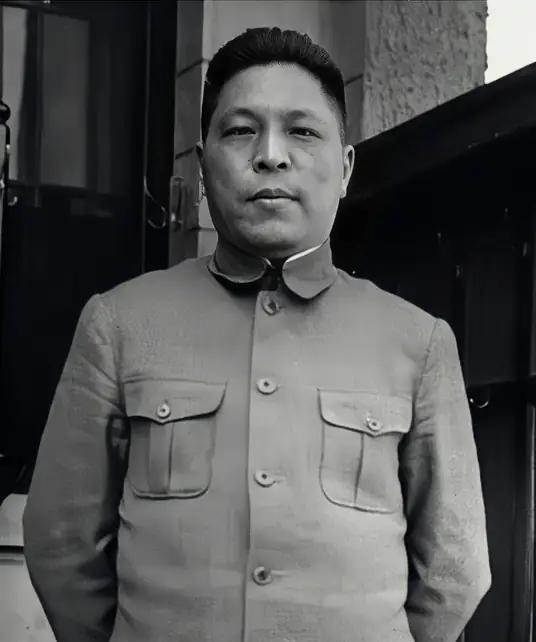

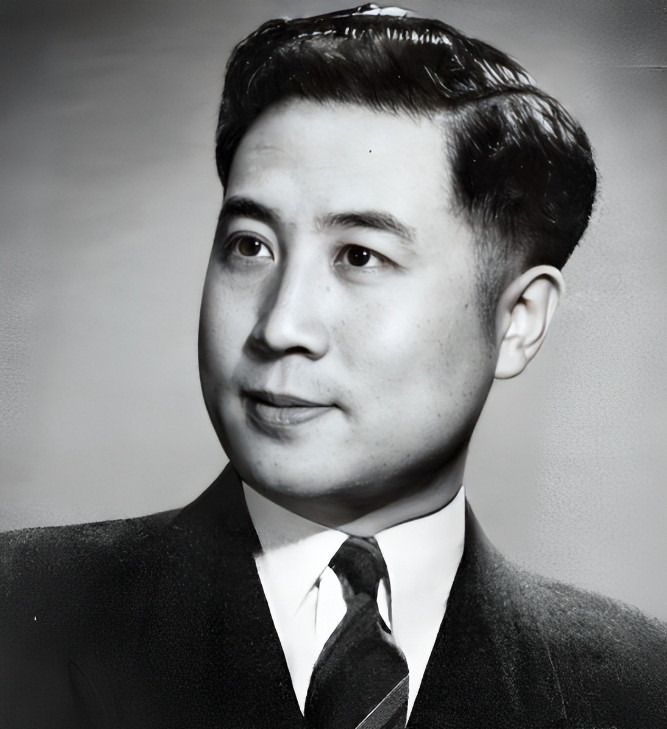

1945年10月,阎锡山的秘书李蓼源正在办公室处理事务时,突然被带走。车子一路驶向荒郊,那里甚至已经挖好了坟坑。执行任务的政卫师长盯着眼前这个才20岁的年轻人,陷入了犹豫:这个人没有口供,看起来也不像危险分子,真的要在这里结束他的生命吗? 在中国抗日战争结束、国共内战即将爆发的1945年,山西的政局处于极度紧张的状态。 作为当时山西的实际统治者,阎锡山面临来自各方的压力,不仅要应对即将到来的国共斗争,还需稳定内部官僚系统与军队之间的关系。这种背景下,任何小小的风吹草动都可能引发不可预测的政治风暴。 李蓼源正是在这种动荡不安的时代中走进历史舞台的。他生于1925年,是山西一户书香门第的后代。自幼聪颖,酷爱读书,对传统文化和历史典籍尤为着迷。 李家家风严谨,父亲是一名旧式学者,母亲则温婉持家,家中书房藏书丰厚,李蓼源常常沉浸其中。他不仅对《资治通鉴》《史记》如数家珍,还常在日记中尝试批注解析,显示出早熟的思辨能力。 1941年,年仅16岁的李蓼源考入由阎锡山主导设立的中央宪政学校太原分校,专攻法律。他的文字功底与逻辑能力在校内脱颖而出,很快受到关注。一次校园演讲中,他引经据典,旁征博引,对当前形势做出独立分析,这场演讲正好被阎锡山听见。 阎锡山虽性格多疑,却极赏识人才,破格将他召至幕府任侍从秘书。这一职务看似只是文书整理,实则是接近政治核心的位置,也由此为日后悲剧埋下伏笔。 李蓼源对待工作极其严谨,他用心整理阎锡山的演讲词、会议记录,有时甚至提出文辞润色建议。阎锡山偶尔也会听取他的看法。 在政治动荡之际,李蓼源对国家前途忧心忡忡,曾在笔记中写下对当局政策的不解与担忧,这些话本是私下记录,哪知日后竟成杀身之祸的“罪证”。 1945年10月一个普通的清晨,李蓼源如常在办公室里整理档案,阳光从窗棂照进来,打在他翻动文件的手指上。门忽然被撞开,几名全副武装的军人冲入,将他粗暴地拽起。他惊愕未定,来不及挣扎,被强行塞进一辆吉普车。 车窗外的街景迅速倒退,不多时便驶出城郊,进入一片荒无人烟的原野。车停下时,四周静得只能听见风吹枯草的声音。他被推下车,一眼便看到前方土丘边,一个新挖的土坑赫然在目,边上插着一把铁锹,泥土尚未风干。 站在他对面的,是一个不过二十出头的青年军官,正是政卫师长,负责这次“清除异己”的执行者。他手握手枪,神情冷峻,却在对上李蓼源那镇定又疑惑的眼神时,迟疑了。 他开口询问:“你可有什么要交代的?”李蓼源平静地答:“我不过是一介书生,从未心存叛意。” 这句话像一块石子投进政卫师长的心湖。他的眼神闪过挣扎——李蓼源的气质与常见的犯人全然不同,文雅、清正,言辞恳切却无惧死亡。处决命令虽然明确,却没有任何正式文书或审讯记录,甚至连口供都未曾记录。这个年轻人真的该死吗? 正当他犹豫之际,远处传来引擎轰鸣声。一队军车自尘土中驶来,停在土坑边。几名身着戎装的军官鱼贯下车,为首者气质沉稳,军容严整,是宪校出身的上校张乾,是李蓼源在宪校时的教官。 张上校步履坚定地走向政卫师长,语气坚定:“停手,这是误会。”政卫师长困惑地望着他,不敢擅自作主。 张乾从副官手中接过文件,甩开,上头盖着清晰的印章,是宪校与山西军政府的共同声明——文件解释了李蓼源留下的那段文字的原始语境,附带多名上级批注证明他无罪。 原来,那段“忤逆”的言论只是李蓼源在一次私下笔记中的感慨,未曾公开发表。文件经不明人士匿名举报,被转呈高层,因而引发误解。但此事本无实据,调查后本应撤销,没想到内部信息传递混乱,竟演变成一场行刑误判。 政卫师长脸色复杂,手缓缓收回了枪。他向李蓼源低头致歉,眼神中闪着敬意。那口墓坑在秋风中显得格外沉重,仿佛一场时代闹剧的注脚。 李蓼源在惊魂未定中被接回太原。几日后,张上校亲自登门道歉,并告诉他:“在这个年代,书生往往最先被误解,也最难自保。”这番话让他深感世事无常。他虽然被无罪释放,却不再回到阎锡山幕府任职。政治斗争的残酷让他彻底看清权力的冷漠。 他选择离开官场,返回故乡,在一所中学任教,默默传道授业。在教室里,他讲述历史、讲述法理,讲述如何保持清明的心智。时局动荡多年,他始终未涉政坛,宛如一座孤岛,守住自己心中的那份信念。 1950年代初,李蓼源因健康恶化辞职,搬至乡下疗养。临终前,他整理旧日笔记,将那段险些送命的日记页焚毁。他不愿后人再因只言片语卷入权力的漩涡。他安静离世,墓志铭上只刻着八个字:“心存正直,笔落无声。” 他的人生像极了那个年代无数知识分子的缩影——热血入仕,忧国忧民,终因政治风云而退隐山林。他幸得一命,却也被命运深深地烙印在历史边角,那场荒郊之行,成了他一生最黑暗,也最清醒的时刻。