2025年10月,一条消息在汽车圈炸开了锅:Stellantis集团计划在美国投资100亿美元。

这不是小打小闹,而是实打实的真金白银,目标直指伊利诺伊州和密歇根州的工厂重启、新车型研发,以及大规模招聘。

更关键的是,这笔钱将重点砸向吉普(Jeep)品牌,顺便还可能照顾一下道奇(Dodge)甚至克莱斯勒(Chrysler)。

听起来很宏大,但背后其实藏着不少现实的焦虑和精打细算的考量。

今天我们就来聊聊,Stellantis到底图什么?

这笔钱花得值不值?

对普通消费者、美国工人、甚至全球汽车产业又意味着什么?

先说说Stellantis是谁。

很多人可能没听过这个名字,但它旗下的品牌你肯定熟悉:

吉普牧马人、道奇挑战者、Ram皮卡……

这些在美国街头随处可见的硬派车型,都归它管。

这家公司是2021年由菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙合并而成,总部在荷兰,但真正的利润大头,一直来自美国市场。

可问题是,这几年Stellantis在美国的日子并不好过。

市场份额在下滑,利润在缩水,电动化转型又慢半拍。

更麻烦的是,它刚刚因为没达到美国燃油经济性标准,被罚了1.9亿美元。

屋漏偏逢连夜雨,9月份还因为车门饰板可能脱落的问题,召回了16.4万辆Jeep Wagoneer系列车型。

消费者信心受挫,品牌形象也跟着打折扣。

这时候,新上任的CEO安东尼奥·菲洛萨坐不住了。

他接替了前任卡洛斯·塔瓦雷斯,那位以“成本杀手”著称、热衷把生产线搬到低成本国家的铁腕高管。

菲洛萨的思路明显不同:与其在全球东奔西跑省钱,不如集中火力守住最赚钱的市场——美国。

于是,100亿美元的投资计划应运而生。

这笔钱怎么花?

根据多方消息,主要分三块:

一是重启闲置工厂,比如伊利诺伊州贝尔维迪尔那座已经停摆的厂子,承诺让1500名工人重返岗位;

二是改造现有产线,像密歇根州的斯特林高地工厂,将变成Stellantis在美国第一家纯电动车生产基地;

三是砸钱研发新车型,尤其是新一代吉普SUV,目标是“重振昔日辉煌”。

你可能会问:

为什么偏偏是现在?

为什么非得在美国投这么多?

答案其实很现实:政策、市场、利润,三者叠加。

首先看政策。特朗普z府时期推行的高关税政策至今仍有余波。

进口零部件成本高,整车若不在美国本土生产,很容易被课以重税。

与其每年交罚款、交关税,不如干脆把工厂建在美国,既合规又省事。

而且,大手笔投资还能赢得地方政府甚至联邦层面的好感——毕竟,创造就业永远是政治正确。

其次看市场。

美国消费者对皮卡和SUV的热爱从未减弱。

Ram皮卡常年稳居销量榜前三,Jeep牧马人更是越野文化的象征。

这些车型利润率高,是Stellantis真正的“现金牛”。

相比之下,欧洲市场增长乏力,电动车竞争又异常激烈,利润空间被严重压缩。

把资源集中到美国,是典型的“把钱花在刀刃上”。

最后看电动化压力。

虽然Stellantis在欧洲喊出了“2030年全面电动化”的口号,但在北美,消费者对纯电动车的接受度仍有限。

福特F-150 Lightning销量远不如预期,通用也放缓了电动皮卡节奏。

Stellantis显然看准了这个窗口期:

先用混动或插混车型过渡,同时悄悄布局电池和电驱平台,比如STLA架构,等市场真正准备好时再全面出击。

而密歇根那几家工厂的改造,正是为这一战略铺路。

值得一提的是,Stellantis并非单打独斗。

它已经和宁德时代合作,在西班牙建41亿美元的电池厂;

又和三星SDI联手,在美国印第安纳州投建33GWh的电池工厂,还计划建第二座。

这些动作说明,它在供应链上也在“去风险化”:

不把鸡蛋放在一个篮子里,既靠中国技术,也拉拢韩国伙伴,同时满足欧美本地化生产的要求。

但100亿美元不是小数目,风险也不小。

第一重风险是市场竞争。

美国汽车市场看似机会多,实则高手如云。

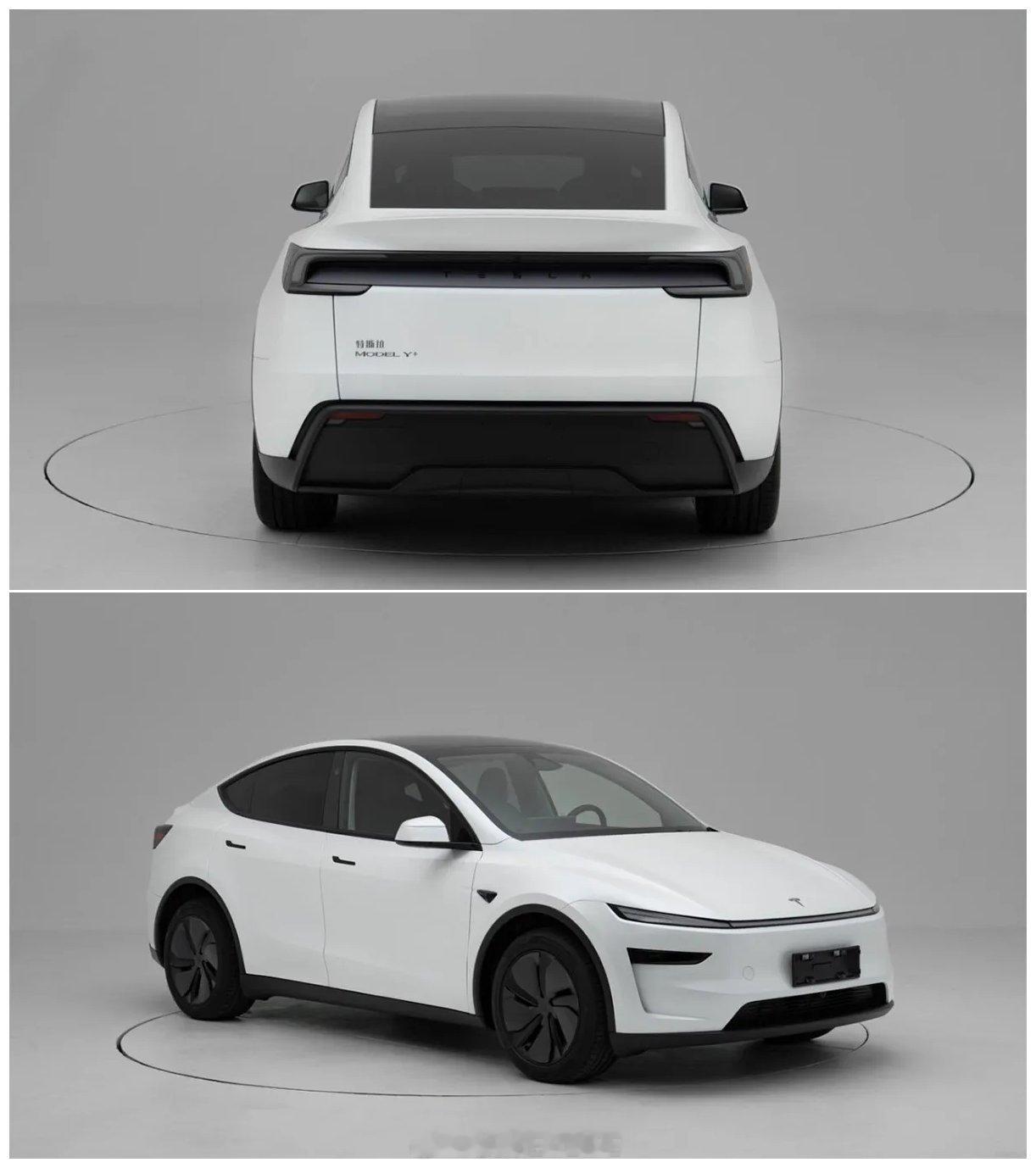

福特、通用根基深厚,特斯拉在电动领域一骑绝尘,现代起亚又凭借高性价比快速抢滩。

Stellantis想靠“情怀牌”打天下?恐怕不够。

新一代Jeep如果只是换个壳子,没有真正的技术突破或体验升级,消费者未必买账。

第二重风险是转型节奏。燃油车还能赚钱,但电动车才是未来。

Stellantis现在既要维持现有燃油车型的利润,又要投入巨资搞电动化,两边都得兼顾,稍有不慎就会“两头落空”。

尤其在美国,充电基建仍不完善,消费者对续航焦虑严重,这时候推纯电SUV,时机是否成熟仍是问号。

第三重风险是执行能力。

工厂重启、产线改造、人才招聘,每一步都涉及复杂的协调。

贝尔维迪尔工厂能否如期投产?

新车型研发会不会延期?

工人技能是否匹配新产线?

这些细节决定成败。

历史上,太多车企因为“计划很美好,落地很骨感”而栽了跟头。

不过,从近期数据看,菲洛萨的策略似乎初见成效。

2025年第三季度,Stellantis在美国的交付量出现回升。

虽然幅度不大,但至少止住了下滑趋势。

更重要的是,公司开始主动收缩战线:

削减欧洲投资、考虑出售共享出行业务Free2move,把资源集中到核心战场。

这种“断舍离”的勇气,值得肯定。

对普通消费者来说,这件事也有直接影响。

首先,未来几年你可能会看到更多新款Jeep和道奇车型上市,尤其是带电的版本。

其次,由于本地化生产加强,部分车型的终端价格可能更稳定,甚至因规模效应而小幅下降。

再者,召回事件后,Stellantis势必会加强品控,长期看对质量是利好。

对美国工人而言,这无疑是好消息。

1500个岗位只是开始,随着工厂全面运转,配套的供应链、物流、服务岗位也会增加。

在制造业回流的大背景下,Stellantis的举动符合美国整体产业政策导向。

而对全球汽车产业来说,Stellantis的选择释放了一个信号:

在电动化浪潮中,并非所有玩家都要“all in”纯电。

因地制宜、分区域推进、燃油与电动并行,可能是更务实的路径。

尤其在北美这种特殊市场,尊重用户习惯、稳扎稳打,或许比盲目激进更有效。

当然,100亿美元只是开始。

有消息说,未来几周Stellantis还可能追加50亿美元投资。

如果属实,那总投入将达到150亿——这几乎相当于它2024年全年净利润的两倍。

可见决心之大。

但决心不等于成功。

汽车工业是长周期、重资产、高门槛的行业,今天投下的钱,可能要五年甚至十年后才能看到回报。

中间任何一个环节出问题,都可能导致全盘被动。

所以,与其说这是Stellantis的“翻身仗”,不如说是一场精心计算的“战略回归”。

它没有喊口号,也没有画大饼,而是选择回到自己最熟悉、最能赚钱的地方,用最传统的方式:

建工厂、造车、雇人——来应对最不传统的挑战:电动化、智能化、全球化竞争。

在这个充满不确定性的时代,有时候,最“土”的办法,反而最靠谱。

最后说一句:

如果你喜欢Jeep,或者正考虑买一辆美系SUV,不妨多关注接下来两年Stellantis的动作。

新车型、新技术、新价格,可能就在不远的将来。

而这场100亿美元的豪掷,最终能否换来市场的掌声,时间会给出答案。