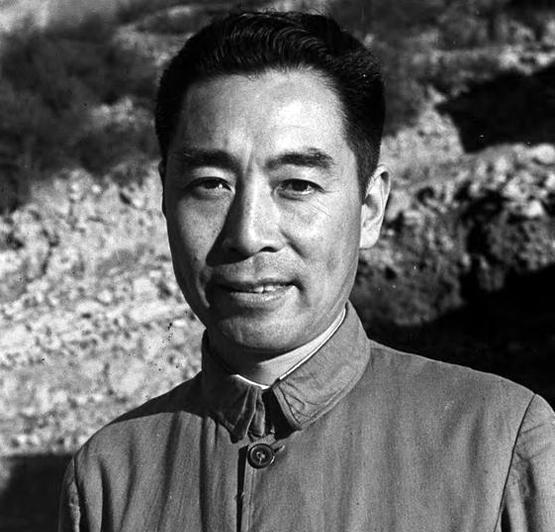

新中国刚刚成立不久,周总理便发现了一件怪事,在众多部委提交的文件中,水利部文件上反复出现的签字是副部长的,正部长的名字反而不见踪影。 这事儿不合常理,按规矩,部级文件,尤其涉及政策调整、预算拨款的,得部长拍板,副部长签几次可以理解,老部长出差、生病、临时有事都正常,但一连串的文件都没有部长签名,就有点离谱了。 周总理是个细致人,他对纸上的字,和对人脸上的神情一样敏感,看到这种“缺席”的模式,他没直接下结论,而是悄悄派人去了解情况。 结果一打听,还真不是小事儿,水利部部长傅作义,不是在休假,也不是生病,而是主动“躲”了起来。 傅作义这个人,来头不小,早年是国民党将领,解放前控制着北平,可就是他,在1949年初关键时刻,选择起义,和平解决北平问题,才让北平城免于战火。 他这个决定,不光保住了几百万人的生命,也给共产党赢得了巨大的政治声望。 新中国成立后,毛主席亲自提议,让傅作义担任水利部长,这个安排,是对他政治立场的认可,也是对他能力的一种信任。 但这时候的问题就出来了,傅作义虽然接受了新中国的职位,心里却始终“拎着一个包袱”,他是国民党旧将出身,骨子里还是有些不安。 坐在部长的椅子上,他总觉得“我是不是客人,不是主人”,做起事来也就格外谨慎。 这种谨慎,慢慢变成了“怕事”,重要文件不敢签,怕出错,改革动作不敢拍板,怕引起误解。 时间一长,副部长们只好顶上去,日常事务几乎全由他们操办,傅作义反倒成了“挂名部长”。 周总理知道,光靠批评解决不了问题,傅作义的问题不是“能力不够”,而是“心理有疙瘩”,于是,他没有公开点名,而是约傅作义单独谈话。 这次谈话,时间不长,但意义重大,周总理没有一句重话,而是语气温和,说:“你是新中国的建设者,不是旁观者,这个国家也有你的一份。” 这句话,说到了傅作义的心坎上,傅作义听懂了,他明白,自己不能一直当“客人”,从那以后,他开始主动承担责任,签字、拍板、下乡调研,样样不落。 水利部的文件,也终于恢复了“部长亲签”的常态,他后来还主持了淮河治理、黄河防洪等一系列重大工程,在新中国的水利建设史上,留下了浓重的一笔。 傅作义的经历说明了一件事,政治信任,有时候比行政任命更重要,一个人愿不愿意真心投入,不全靠职位说话,而是看你能不能打消他的顾虑。 从大背景看,傅作义之所以能顺利转型,除了个人品格,也离不开当时党和国家的干部政策,那是一种“以诚感人”的策略,不靠逼,不靠压,而是靠信任和宽容。 国家建设,不是靠一两个人拍脑袋决定的,是靠无数人的心往一处想、劲往一处使,傅作义从“怕签字”到“敢负责”,就是这种转变的缩影。 主要参考资料:《周恩来年谱(1949—1976)》中央文献出版社、《傅作义传》人民出版社