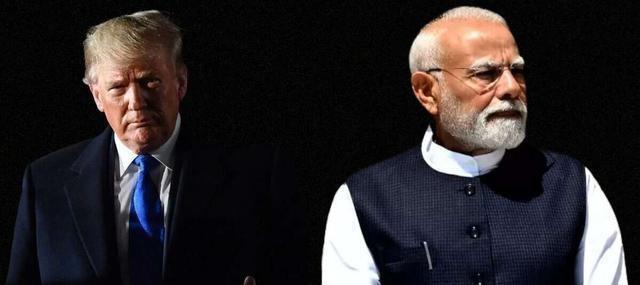

中美一达成共识,印度最先坐不住,一个“180度大转弯”让各方目瞪口呆 中美在马德里结束第四轮贸易会谈的效应向全世界扩散,最先坐不住的是印度。据亚洲国际新闻社(ANI)等印媒报道,莫迪政府一改之前对美国的强硬立场,在中美会谈结束当天就宣布重启印美贸易谈判。彭博社等美媒形容这是“180度的大转弯”,似乎意味着印度当局不再以百分百对抗姿态面对美方,这让东西方以及全球南方都“目瞪口呆”,因为没想到印方转变得这么突然。 当地时间9月15日傍晚,西班牙马德里的中美经贸会谈现场传出消息,双方就TikTok问题、减少投资障碍等议题达成基本框架共识。这条新闻刚通过国际通讯社的电波传遍全球,新德里的权力核心圈就炸开了锅。 不到24小时,印度亚洲国际新闻社(ANI)放出重磅消息:莫迪政府已正式通知美方,决定重启停滞数月的印美贸易谈判。这个决定像一颗投入国际政坛的石子,激起的涟漪让东西方观察家们都措手不及。毕竟就在一周前,印度外长苏杰生还在《印度时报》上撰文痛批美国的关税政策“不公正、不合理”,强调“主权选择不应被外部压力凌驾”。 时间倒回8月27日,美国国土安全部发布的一纸通知曾让印美关系降至冰点。从那天起,美国对所有印度进口商品加征的关税税率飙升至50%,这是继8月1日25%“对等关税”后的再次加码。 华盛顿给出的理由很直接:印度持续购买俄罗斯打折石油,甚至被指控将加工后的成品油转售欧洲“洗白”俄油,削弱了G7的价格上限机制。但印度石油和天然气部长哈迪普・辛格・普里当场反驳,强调这些进口“稳定了全球油价”,所有交易都通过合法渠道进行,所谓“牟取暴利”纯属无稽之谈。 这场能源博弈背后,其实藏着印美更深层的矛盾:美国要求印度放开大豆、乳制品市场,印度却坚持高关税保护农民;美国不满印度对互联网巨头征收“平衡税”,印度则拒绝在仿制药专利问题上让步。 特朗普政府的关税大棒挥得又快又狠,但莫迪政府最初的反应相当强硬。就在美国加征50%关税的第二天,莫迪向全国发表电视讲话,号召民众“不为困境哭泣,而要挺身而出”,还明确提出“既要在印度制造,也要在印度消费”的口号。 印度工商界迅速响应,信实工业等巨头宣布将俄罗斯原油进口量再提高10%至20%,用莫斯科给出的每桶20美元折扣对冲关税成本。当时的舆论普遍认为,印美关系已陷入“硬碰硬”的僵局,尤其是在美国财政部长贝森特威胁要推动欧洲对印度实施“次级关税”的背景下,没人相信谈判能在短期内重启。 马德里会谈的成果成了打破僵局的关键变量。根据中方发布会披露的信息,中美不仅在TikTok数据安全问题上找到了合作路径,还就促进经贸合作达成多项共识。 这些进展让新德里坐立难安——如果中美在供应链重组、市场准入等领域形成新的合作框架,长期游离于全球最大两个经济体之外的印度可能被边缘化。 更让莫迪团队焦虑的是,中美提到的“减少投资障碍”恰恰触及印度经济的痛点:该国急需外资注入制造业,但美国的高关税和印度的市场壁垒形成了双重阻碍。印度工商联合会当天发布的报告显示,50%的关税已导致印度对美出口额环比下降18%,纺织、医药等支柱产业面临裁员压力。 9月15日当天,印度内阁秘书主持的紧急会议持续了整整四个小时。参会官员后来向印媒透露,会议桌上同时摆着两份截然不同的文件:一份是商务部起草的对美反制清单,准备对美国大豆、苹果等产品加征报复性关税;另一份则是重启谈判的方案建议书。 转折点出现在会议中途,当美国财政部长贝森特接受采访时抱怨“没有欧洲帮助,对印行动难以推进”的录音被播放后,莫迪政府意识到美国内部并非铁板一块。 更关键的是,中美会谈中提及的“全球供应链稳定”议题,让印度担心错过参与亚太产业链重构的机会。毕竟,印度近年来大力推进的“印度制造”计划,急需美国科技企业的技术转移和市场准入。 彭博社用“180度大转弯”形容印度的突然转向,这个评价很快在国际舆论场引发共鸣。美国贸易代表办公室发言人在例行记者会上承认,对印度的态度转变“感到鼓舞”,但拒绝透露谈判重启后的具体议程。 与之形成鲜明对比的是金砖国家外交官的私下反应,一位不愿具名的巴西官员告诉路透社,印度的决策“让全球南方国家感到困惑”,因为就在上周的金砖峰会上,莫迪还带头呼吁发展中国家联合应对“单边关税霸凌”。这种外交立场的快速切换,让印度在不结盟运动中的传统形象受到质疑。