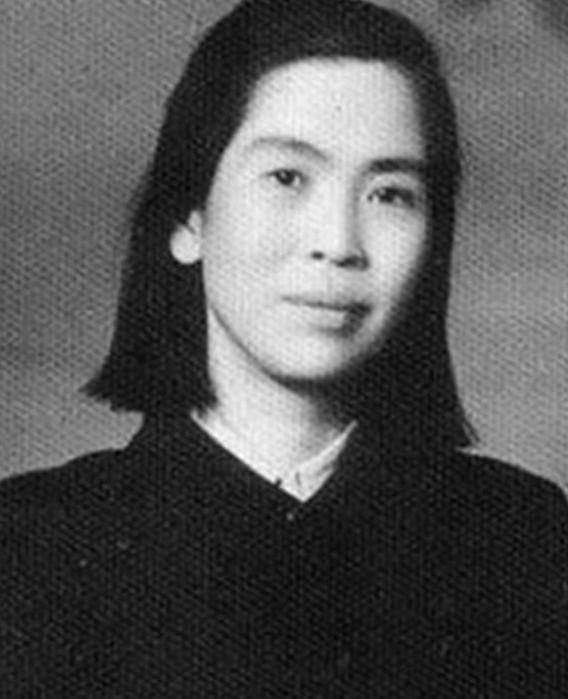

1979年,贺子珍当选为全国政协委员,消失了将近40年的她再次出现在了公众面前。中央邀请贺子珍去中央工作,贺子珍借此次机会提出了3个要求,分别是:“我想去北京,我想去毛主席纪念堂瞻仰主席,我去看看天安门!”这三个要求对普通人来说并不算什么,但是对于贺子珍来说,却整整花费了30年。 很多人对贺子珍的印象,可能停留在“毛泽东前妻”这个标签上。但你得知道,在成为这个身份之前,她首先是她自己,贺子珍,井冈山第一位女党员,“永新一枝花”。 她不是那种养在深闺的大家闺秀。17岁入党,提着脑袋跟着哥哥闹革命,那股子英气和泼辣,在当时是出了名的。朱德总司令夸她是“出色的宣传家”,打起仗来,她能双手使枪,掩护毛泽东脱险。长征路上,敌机轰炸,她为了保护伤员钟赤兵,直接扑在担架上,身上嵌进去十几块弹片,有些到死都没能取出来。 她的爱,她的革命,都是轰轰烈烈的。在井冈山那十年,是中国革命最苦的十年,也是她和毛泽東感情最炽热的十年。她陪他走过低谷,熬过最难的日子。毛泽东后来也亲口承认:“贺子珍跟了我这么多年,受了很多苦,但她是对我最好的一个女人。” 这种性格,让她成为了一个出色的革命者,但也为她后来的命运埋下了伏笔。她太刚烈,眼里揉不得沙子。到了延安,环境变了,她的身份也从并肩作战的战友,逐渐要转向“领袖夫人”。这种转变,她适应不了。加上当时的一些误会和矛盾,一气之下,她选择了远走苏联。这一走,就彻底改变了她的人生轨迹。 如果说长征是身体上的苦,那在苏联的日子,就是精神上的无尽折磨。她到莫斯科没多久,生下的儿子就夭折了。紧接着,收到了那封改变一切的信,她与毛泽东的十年婚姻,就此画上了句号。 失去孩子,又失去丈夫,这种打击对任何一个女人来说都是毁灭性的。更糟的还在后头。因为战争环境下的巨大压力和她本就郁结的情绪,她的一些行为被误解,最后竟然被当成“疯子”关进了精神病院。那段日子有多黑,她晚年几乎不愿提及,每次一说就泪流满面。她自己后来在信里写,“在苏联的日子比长征还苦”。 这话一点不夸张。为了养活女儿李敏和毛岸英、毛岸青兄弟,她织毛衣、去伐木,在天寒地冻的异国他乡,苦苦支撑。一个曾经在枪林弹雨中都不曾低头的女战士,却在后方的“安稳”日子里,被生活和命运磨去了所有的棱角。 1947年,贺子珍终于回国了。但她没能去北京,而是被安排在了上海。从此,她就开始了长达三十年的“沉默”岁月。说是沉默,其实是她被历史的巨浪推到了一个安静的角落。她有她的骄傲,也有她的无奈。 她不是没想过见一面。她的外孙女孔东梅后来回忆,外婆当时有两个心愿:第一,别把她“禁”起来;第二,希望能见见他,说句话,握个手就行。 这个简单的愿望,等了12年。1959年庐山会议,他们终于见了。那是分别22年后的第一次,也是最后一次。据说,贺子珍一见到毛泽东,眼泪就止不住地流,一句话也说不出,只是哭。毛泽东温和地劝她:“我们见面了,你不说话,老哭,以后见不到了,又想说了。” 这次见面,没有改变任何事,却成了贺子珍后半生唯一的念想。她依然生活在上海,身体不好,精神上的思念更是煎熬。直到1976年,那位与她纠缠了一生的伟人逝世,她都没能去北京送最后一程。 所以,当1979年,历史终于又一次想起她,给了她一个机会时,她为什么只提那三个要求。 去北京,是想堂堂正正地踏上那片她和战友们用鲜血和生命打下来的土地的中心。 去毛主席纪念堂,是想去看看那个她爱过、怨过、思念了一辈子的男人,为他们纠缠的命运画上一个最后的句号。她献上的花圈,落款是“战友贺子珍”,这个称呼,精准地概括了他们关系的起点和最终的归宿。 去看看天安门,是想亲眼看看新中国的象征,那个他们奋斗一生的最终成果。 这三个愿望,每一个都指向她生命中最核心、最深刻的记忆。它们不是普通的请求,而是她对自己一生奋斗与牺牲的最终确认。 对她而言,只有完成了这三件事,她这颠沛流离、充满传奇与悲情的一生,才算真正完整了。