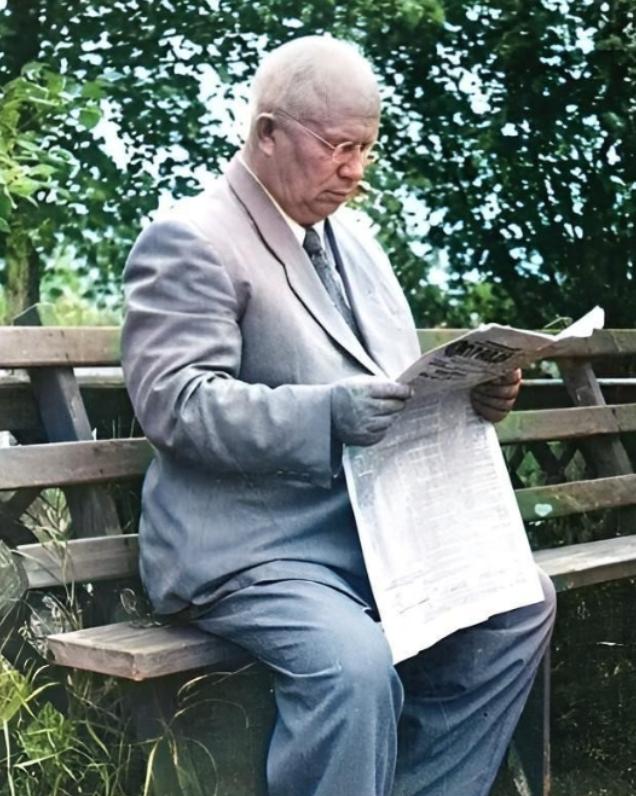

1964年,被迫“退休”后的赫鲁晓夫在莫斯科郊外一所别墅内过起了闲云野鹤的生活,他每个月有500卢布作为抚恤金,有时家里人还会来看他,他非常高兴,享受着天伦之乐。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1964年秋天,赫鲁晓夫还在黑海边的度假地,他以为自己仍旧握有召集政治局的权力,却不知命运已经悄悄转弯,一通从莫斯科打来的电话结束了他十多年的最高统治者身份。 官方公布的理由是身体不佳和年事已高,但熟悉内情的人都明白,这是一次有准备的权力更替,他的名字从克里姆林宫的文件里被移走,那些曾经在会议桌前点头附和的同志们,变得冷漠疏远。 他没有机会告别,也没有掌声和送行,就这样被推到了历史的边缘。 离开政坛后,他搬进了莫斯科郊外一所由国家提供的别墅,这里有宽敞的庭院和成排的树林,环境安静得几乎不像是曾经的权力舞台,他每个月能领到500卢布的抚恤金,在当时足够过上体面的生活。 司机、厨师、保姆都在岗位上,家里的开销不用发愁,可是自由却被无形地切割,电话总会有陌生的回声,出门需要报备,克格勃的监视从未真正消失,别墅像是镀了金的牢笼,表面舒适,心里却始终有压抑。 最初的日子对他来说异常难熬,骤然失去日常的忙碌和喧嚣,他常常一坐就是一整天,目光呆滞地望着窗外的林木,没有文件堆积,也没有下属请示,他像被抽空了一样。 渐渐地,他开始试着找些事情让自己振作,他在院子里划出一小块地,种下番茄和黄瓜,清晨提着水壶浇灌,像重回童年的田野。 他还拿起相机,记录下别墅的花草和天空中的云影,虽然这些爱好没有坚持太久,但至少让他重新感到生活有点节奏。 外部世界他从未真正放下,他每天都听收音机,先是苏联的官方广播,随后偷偷调到那些被禁止的频道。 噪音里夹杂的声音让他捕捉到另一种叙事,那是当年他不许别人接触的东西,如今却成了他与外界的联系,他会把听到的内容和自己的思考写在本子上,密密麻麻的字迹是他晚年的一种倔强。 书房成了他待得最久的地方,他翻阅各种书籍,其中最喜欢的竟然是当年被他下令封禁的《日瓦戈医生》。 他会在书页的空白处写下批注,像在和过去的自己进行一场无声的辩论,随着时间推移,他越来越想把自己的经历记录下来,他明白自己无法在苏联出版这些内容,但至少可以留下痕迹。 他选择了录音的方式,对着机器反复讲述那些重大事件,从年轻时在矿井里挥汗,到斯大林时期的肃杀,再到他推动的去斯大林化和古巴导弹危机,他的声音时而激昂,时而沉重,常常一录就是几个小时。 克里姆林宫很快察觉到他的举动,有人上门劝阻,威胁如果不停止录音,可能会失去养老金,他并没有真正屈服,而是继续坚持,把录音带小心藏好,他的儿子帮忙将内容转录,再想办法送到国外。 最终,这些回忆成书在西方出版,引起了轩然大波,苏联官方称其为伪造,但人们早已从中读出了真实的细节,这部书成了研究苏联历史不可或缺的材料,也让他在被遗忘的岁月里发出了最后一次声音。 在这段被强行放慢的生活里,唯一能让他露出真心笑容的,是家人的陪伴,妻子、儿女和孙辈时常来探望,院子里才会热闹起来。 他会带着孙子孙女去院子里跑跳,告诉他们哪棵树是什么品种,哪片土地适合种什么,餐桌上,笑声和谈话让别墅暂时有了温度。 和孩子们在一起时,他几乎不提政治,只沉浸在天伦的满足里,那时的他仿佛找到了新的身份,不是领导人,而是丈夫、父亲和祖父。 这种生活一直持续到生命的最后阶段,1971年9月11日,他因心脏病在医院离世,享年七十七岁。 他的葬礼极为简朴,没有国葬,也没有苏共高层出席,媒体几乎保持沉默,他被安葬在新圣女公墓,角落里的一块墓碑见证了他的归宿,直到苏联解体后才算有了正式的纪念。 赫鲁晓夫的一生像是一条激流,前半段不断向上冲击,掀起过浪花,也制造过漩涡,可最终,他停泊在郊外的别墅里,靠着500卢布过日子,在菜园和书房里消磨时光,在家人的笑声里得到慰藉。 他的声音通过回忆录飘洋过海,被世界听见,权力和荣耀不再属于他,但这段闲云野鹤般的岁月,让他完成了最后的谢幕。 信源:人民网——揭秘赫鲁晓夫:“被退休”后一直在家哭