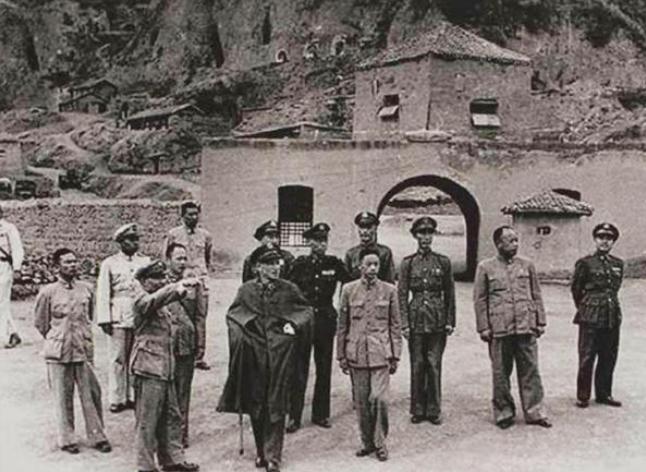

1947年,蒋介石来到延安,问一过路农民:你可见过毛主席?谁想到,老农民的一番话,让蒋介石晚上辗转反侧难以入眠,第二天就灰溜溜的离开了延安,此生再也没有踏进过延安一步。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1947年春天,国民党军队在胡宗南的指挥下占领了延安,南京接到电报后,宣称这是一次重大胜利,媒体大肆报道,好像共产党已经被彻底击溃。 蒋介石接到捷报,心里很高兴,但也有一丝疑虑,延安为什么能让共产党扎根十几年?为什么一次次围剿都不能消灭?他决定亲自到延安看看,想从那里找到答案。 当车子驶进延安时,他的第一印象与战报描述完全不同,城里没有硝烟痕迹,街道冷清,房屋整齐,农家院子里还能看到晾晒的玉米和土豆,完全不像经过大战。 人群稀稀落落,见到国民党的军队也没有什么表情,既不热烈欢迎,也没有害怕,更多的是沉默,这种冷淡让蒋介石心里发凉。 他走进几间窑洞,看到的情景让他震动,土炕上放着破旧的褥子,桌子上有几本卷边的书,砚台里墨迹未干,屋角堆着半袋土豆,墙上挂着洗得发白的衣服。 这就是共产党最高领导人工作和生活过的地方,简单得几乎让人难以想象,蒋介石联想到自己在南京总统府里的陈设,形成了极大的对比,他开始怀疑所谓的缴获和胜利究竟代表着什么。 在延安城里,他遇到一位正在回家的老农民,老人衣着朴素,裤腿上沾满泥土,蒋介石问起共产党领袖的情况,老人毫不避讳,说这些干部常常和他们在一起,修犁、挑水、送药、算收成,甚至帮助老人挑满水缸。 说到吃饭和穿衣,也和普通百姓没有区别,就是小米粥和野菜,衣服上都是补丁,老人最后提到一句话,说等毛主席回来,还要吃今年的新米。 这一番话像石头落在蒋介石心头,他突然意识到,自己带兵进城,占下的是空房子,而共产党真正带走的是人心。 宣传中写的胜利,并没有体现在百姓眼里,对比鲜明的是,老百姓盼望的不是国民党军队,而是已经离开的共产党人。 那一晚,他住进临时安排的窑洞,褥子是新的,但睡得很不舒服,他翻来覆去,脑子里总是浮现老农民说的话,他想到国民党官员的腐败,想到军队横行霸道,想到征粮和抓壮丁带给百姓的痛苦。 再比对共产党干部与群众在一起的生活,落差清楚得不能再清楚,民心二字变得格外沉重,让他彻夜难眠。 天一亮,他就催促随行人员离开延安,没有等胡宗南来送行,车子驶出城门,他回头望见一棵老槐树,树枝上挂着一个破草帽,显得格外扎眼。 他明白自己来这一趟,其实已经知道了答案,延安在军事地图上是个目标,但在百姓心里,却不是谁占城池就能赢得的地方。 历史的发展很快验证了这一点,共产党转战陕北,避开了大军正面冲击,却保全了力量,群众自发提供粮食和情报,让国民党军队陷入被动,补给线被切断,士兵士气低落,大规模进攻始终没有达到预期。 不到一年,延安重新回到共产党手中,老百姓夹道迎接,家家户户挂出红旗,那份发自内心的喜悦与国民党进城时的冷清形成了鲜明对比。 蒋介石再也没有来过延安,那一夜的辗转反侧,已经让他意识到,靠武力和占领并不能解决问题,国民党虽一度占据城市,却失去了最重要的基础。 共产党依靠与群众同吃同住的方式,赢得了信任,这种力量在随后的战争中不断展现出来,三大战役结束后,国民党在大陆全面失败,最终退守台湾。 延安的得失不仅是一次军事事件,更是一堂深刻的政治课,蒋介石亲眼看到的窑洞和老百姓的话语,揭示了国民党和共产党的最大差别。 一个脱离群众,官僚腐败;一个与群众紧密结合,同甘共苦,占领延安看似是胜利,实际上却是败局的开端。 从延安走出的共产党最终走进了天安门,建立了新中国,蒋介石在那片黄土地上得到的启示,虽然清晰,却未能真正改变他的道路,民心才是根本,这个道理,在1947年的延安就已经写下。 信源:环球网——揭秘蒋介石的“延安行”:被毛泽东的窑洞震惊