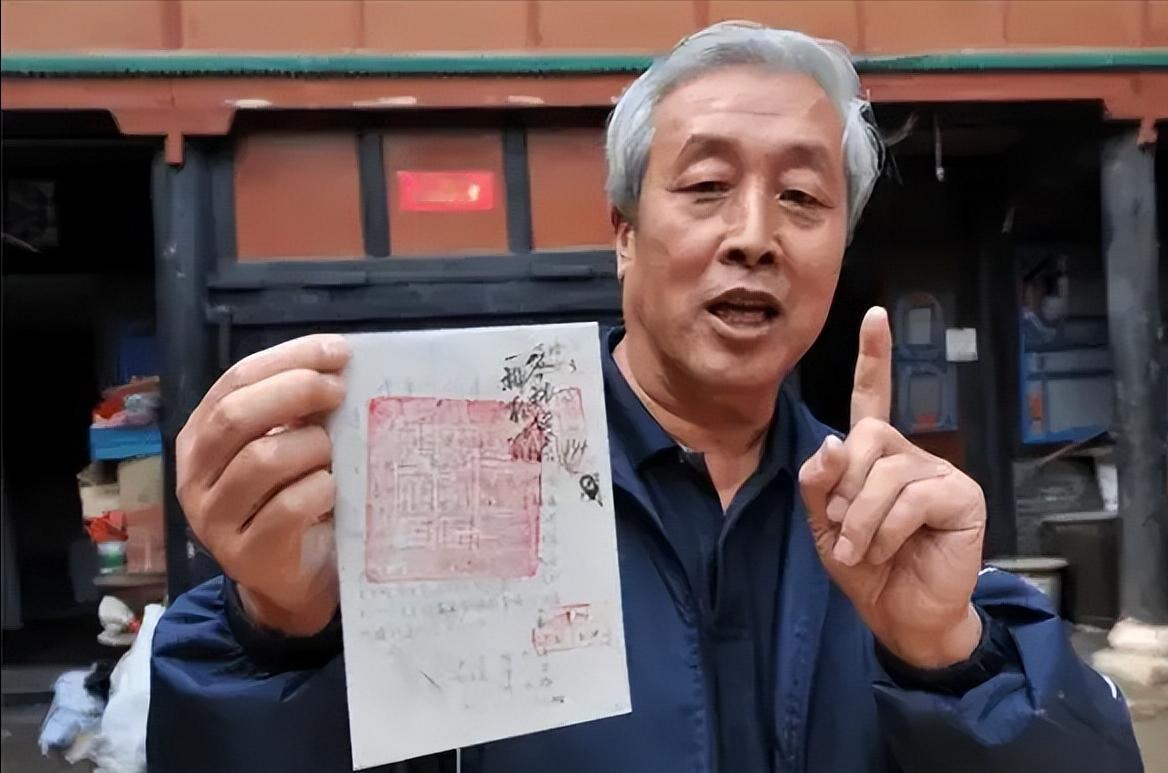

1996年,山西一名中年男子去旧货市场淘书。突然,他被旧书中滑落的几张泛黄的纸片吸引,而这样的黄纸一共有84张。他激动地问摊主怎么卖?精明的摊主狮子大开口:3000元!没想到,男子说:帮我保管好,我马上去筹钱! 当这位名叫王艾甫的男子攥着凑来的3000元(相当于他大半年工资)跑回旧书摊时,他怀里揣的不只是84张泛黄纸片,更是84个烈士未完成的“回家心愿”。 谁也没料到,这场始于旧货市场的偶然发现,会让他此后20多年里,不惜抵押房产、耗尽积蓄,走上一条为烈士寻亲的漫长道路。 王艾甫与这些纸片的缘分,藏着他自己的特殊经历。他曾是一名军人,上过越南战场,亲眼见过战友踩中地雷牺牲。 战后他辗转找到战友家人时,对方才知晓噩耗,若非他多此一举,那位战友或许永远只是“失踪者”。这份遗憾,让他对“烈士名分”格外看重。 1996年那个周末,他本是去太原旧货市场淘军事类旧书,却在一本脆化的旧册子里,发现了夹杂的84份牺牲通知书,还有四本太原战役烈士名册。 当看到纸上“牺牲时间”“所属部队”等模糊却清晰的字迹时,他瞬间想起了自己的战友,心里只有一个念头:“这些烈士不能就这么无名无姓地被忘了,他们的家人得知道他们是为国捐躯的英雄。” 可寻亲之路比他想象的难上百倍。起初,王艾甫按名册上的籍贯地址给各地民政部门和村委会寄信,满心期待能收到回音,结果大多石沉大海。 他后来才明白,半个世纪过去,行政区划几经调整,很多村庄早已改名,当年的知情人要么离世,要么迁居,仅靠信件根本找不到线索。 无奈之下,他选择最“笨”也最直接的办法,实地走访。河北、山西的乡村里,常能看到他背着干粮、拿着名册打听的身影,可一次次的“不知道”“没听过”,让他屡屡碰壁。 几年下来,他不仅花光了退休工资,还为了凑路费、住宿费,把自己的房子抵押了出去,却连一个烈士亲属都没找到。 就在王艾甫快要撑不下去时,一个念头让他重新燃起希望:“烈士牺牲在太原战役,说不定他们的墓碑就在太原的烈士陵园。” 他立马赶往太原市烈士陵园,在一排排冰冷的墓碑间仔细查找,当看到墓碑上的名字与名册上重合时,他激动得老泪纵横。 之后的日子里,他天天往陵园跑,给找到名字的烈士献花、鞠躬,还像跟老熟人聊天一样,跟墓碑“诉说”寻亲的进展。 陵园工作人员起初觉得这个老人奇怪,听他讲完84份牺牲通知书的故事后,无不肃然起敬,主动帮他整理陵园档案,核对烈士信息。 媒体的关注,给这场艰难的寻亲路照进了光。山西当地报纸、电视台报道了王艾甫的义举后,越来越多的人加入进来。 有人提供当年的行政区划地图,有人帮忙联系外地民政部门,还有烈士家乡的网友自发转发寻亲信息。 2005年,寻亲终于迎来第一个突破,王艾甫找到了烈士郝载虎的亲属。当他带着那封迟到50多年的牺牲通知书,赶到湖北云梦县郝家时,郝载虎的堂弟郝群章和家人们哭成了泪人。 原来,郝载虎参军后杳无音信,村里曾误传他“叛变投敌”,郝家因此背了几十年黑锅,直到这封通知书到来,才终于洗刷了屈辱。 第一个烈士“回家”,让王艾甫更加坚定。此后,他的寻亲路上多了许多温暖:去烈士家乡时,出租车司机认出他后免了车费。 陌生网友帮他整理烈士信息到深夜;甚至有企业主动捐钱,帮他缓解经济压力。2007年,王艾甫入选《感动中国》年度人物候选人,他的故事感动了更多人,也让更多烈士亲属主动联系他。 到后来,他不仅找到了30多位烈士的家人,还在2010年,倾其所有在山西左权县建起抗战纪实收藏馆,把自己多年收藏的军功章、烈士证等文物悉数陈列,最后又无偿捐给了国家。 如今再看那84张泛黄的牺牲通知书,它们早已不是普通的纸片,而是连接过去与现在的纽带。王艾甫用20多年的执着证明,烈士从不会被遗忘,那些为国家牺牲的生命,总会有人替他们“回家”。 而他的故事也告诉我们,有些承诺,哪怕跨越半个世纪,哪怕付出全部,也值得坚守——因为这背后,是对英雄的敬畏,是对生命的尊重,更是一个普通人能给历史最厚重的回答。 信源: 光明网——83岁退伍老兵王艾甫:27年送200名烈士“回家”