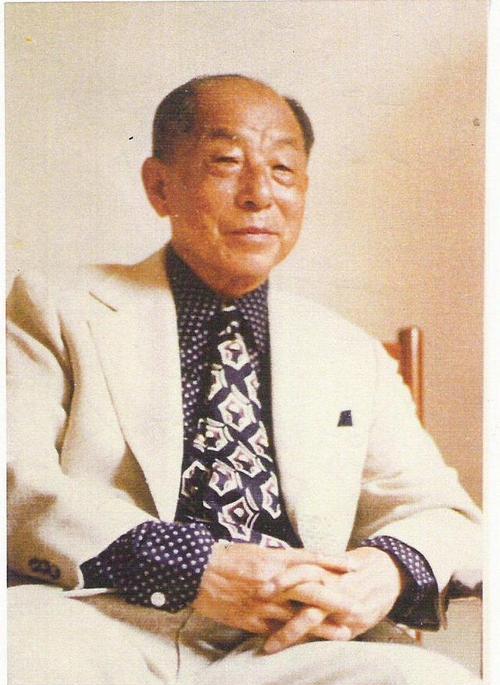

1962年,看守张学良长达25年的刘乙光终于得到了调任的命令,恢复了“自由”。在离别前张学良亲自与他合影,这让刘乙光非常震惊,因为在这25年的看守过程中,他没少虐待张学良! 1962年,台湾。刘乙光接到了调任令。对他来说,这简直是天大的解放。从1938年算起,他像个影子一样,死死地盯着张学良,快25年了。这25年,他自己又何尝不是在坐牢?现在,他终于“刑满释放”了。 就在他收拾东西准备走人,心里盘算着怎么跟这位特殊的“犯人”告别时,张学良和夫人赵一荻却主动走了过来,脸上带着微笑,说:“刘主任,要走了,一起拍张照片留个念吧。” 这话一出,刘乙光当场就懵了。他大脑估计一片空白,心里绝对是翻江倒海。震惊、疑惑、甚至可能还有点羞愧。他太清楚自己这25年是怎么对待张学良的了。那哪是看守,简直就是精神上的“虐待”。 这个刘乙光,到底是个什么人? 他可不是一般的狱警。黄埔军校毕业,蒋介石的“天子门生”,后来进了军统,成了特务头子戴笠手下的得力干将。让他去看管张学良,说白了,就是派一个最懂怎么折磨人、也最忠诚的“专家”来干这个活。 戴笠给他的命令很明确:把张学良当“活死人”一样看管。 刘乙光执行得那叫一个“到位”。他给张学良的生活上了无数道枷锁。比如,他规定,任何人给张学良的信,必须他先拆开看,觉得没问题了,再给张学良。张学良想回信?可以,写好了先给他过目,他点头了才能寄出去。 这还只是开胃小菜。张学良身边所有的服务人员,全都是刘乙光的眼线。少帅今天吃了什么,说了什么梦话,跟赵四小姐吵了几句嘴,这些鸡毛蒜皮的小事,都会一字不落地出现在刘乙光的报告里,然后送到蒋介石的办公桌上。这种感觉,就像是活在24小时不间断的直播镜头下,毫无隐私可言。 更狠的是,他严格限制张学良与外界的联系。除了宋美龄等极少数人,谁想见张学良,门儿都没有。张学良就像被装进了一个透明的玻璃瓶,能看见外面的世界,却永远也触摸不到。这种精神上的孤立和折磨,比皮肉之苦难熬多了。 现在回头看这段历史,会发现这种控制手段其实非常“现代”。它不是用镣铐锁住你的身体,而是用信息茧房和社交隔离,慢慢地侵蚀你的精神。这是一种不见血的酷刑。 所以,当这样一个“仇人”要离开时,张学良主动要求合影,这事儿就显得特别不合常理。 那张照片背后,到底藏着什么? 很多人第一反应是:少帅这是以德报怨,心胸太宽广了。 没错,这绝对是其中一层意思。张学良后半生信了基督教,讲究宽恕。他可能觉得,刘乙光也只是个执行命令的工具人,没必要把仇恨记一辈子。况且,恨一个人25年,最累的其实是自己。放过别人,也是放过自己。 但如果只看到这一层,那就把少帅想得太简单了。 在他们俩的关系里,谁是强者?表面看,是手握权力的刘乙光。但实际上呢?张学良这个举动,瞬间就完成了心理地位上的逆转。 他用一个微笑,一张合影,平静地告诉刘乙光:“你看,你折磨了我25年,但我没有被你打垮。我的精神是自由的,我的内心依然强大。” 这是一种无声的宣告,比任何愤怒的指责都更有力量。这是一种属于胜利者的姿态。 刘乙光为什么震惊?因为他一直以为自己是那个掌控一切的人。结果到头来发现,他能控制张学良的行动,却丝毫无法撼动他的人格和尊严。他输了,输得彻彻底底。 张学良提供了一个更高的范式:真正的强大,不是你有多大的声音,而是你有多强的消化能力,能把苦难和不公,内化成自己从容与和解的一部分。 当然,还有更深的一层。 两个人,一个看,一个被看,在与世隔绝的环境里,形成了一种非常诡异的共生关系。刘乙光的生活完全围绕着张学良转,他的事业、他的价值,全都系于“看好张学良”这一件事上。而张学良的整个世界,也几乎只剩下刘乙光这张面孔。 他们是敌人,但也是彼此唯一的“确定性”。当这种关系要结束时,或许在张学良心里,也有一丝复杂的情感。这不是友情,更不是原谅,而是一种对一段扭曲岁月的告别仪式。这张照片,就是为这段长达25年的“孽缘”画上一个句号。 照片里,张学良和赵四小姐站在中间,神态自若,甚至带着微笑。刘乙光和他的妻子则分立两侧,表情显得有些僵硬和不自然。这张照片后来流传很广,成了一个巨大的历史隐喻。 刘乙光走了之后,接替他的人对张学良的态度明显好了很多。可以说,随着刘乙光的离开,张学良长达25年的精神高压锅,终于被拧松了阀门。