1937年,西路军组织部长张琴秋被俘后改名为苟秀英。押解路上,一个女俘频频回头望了她几次,眼里充满了嫉恨:“张部长,你还认识我吗?”

寒风卷着沙砾抽打在脸上,张琴秋拖着沉重的镣铐走在押解队伍里。

她裹着一身破旧的灰布衣,头发散乱,刻意佝偻着背,此刻的她不是威震河西走廊的西路军组织部长,而是“苟秀英”,一个在红军里烧饭的四川村妇。

突然,前方一个女俘扭过头,目光像刀子般剜过来,嘴角挤出冷笑:“张部长,你还认识我吗?” 张琴秋心头一紧,脸上却木然无波。

她认得这张脸:杨绍德,曾经的红军妇女排长,如今成了马家军军官卢澄的姨太太。

张琴秋的起点本与战火无关,1904年,她生在浙江桐乡的富庶之家,读过八年新式女校,画得一手好画,还考上了南京美专。

命运的转折点在上海大学,那里有瞿秋白、蔡和森讲授革命真理,有挚友杨之华(瞿秋白妻子)引她加入共产党。

新婚丈夫沈泽民(茅盾之弟)是她革命的领路人。

两人同赴苏联留学,回国后奔赴鄂豫皖苏区。沈泽民任省委书记,张琴秋则成了彭杨军校政治部主任。

“她腰束皮带斜挎枪,口令喊得比男人还响!” 军校学员回忆,这位留洋归来的女教官,能带兵演练战术,能教姑娘们跳乌克兰舞,还能带五百农妇打埋伏,1933年川军一个团偷袭红军医院,她指挥妇女赤卫营卡住山谷两头,喊话激起敌军内讧,竟缴了全团的枪。

1936年冬,西路军挺进河西走廊。

怀孕九个月的张琴秋挺着肚子跨上战马,随军转战。

零下30度的雪夜成了她一生的噩梦,部队在倪家营子遭伏击,她突然腹中剧痛,战士们扯开被子围成人墙。

孩子生在血泊中,哭声很快被枪声淹没。

追兵逼近,她翻身上马继续突围,鲜血浸透马鞍,身后雪地里只留下个小小的襁褓。

产后第八天,西路军在祁连山全军覆没。

张琴秋虚脱倒地,摸出手枪对准太阳穴,咔嗒,子弹早打光了。

马家军的刺刀抵住她时,她瞥见雪地上赤裸的女兵尸体:乳房被割,下体塞满石头。

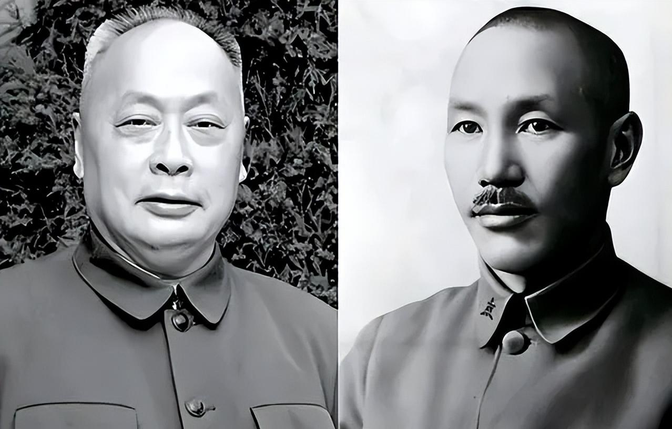

马步芳悬赏一千大洋捉拿“会五国文字的女匪首”。审讯室里,旅长韩起功拍桌厉喝:“你就是张琴秋!”

“我叫苟秀英,四川人,红军里烧饭的。”她哑着嗓子,眼神浑浊。

这化名藏着一段痛楚:真正的苟秀英是个川北姑娘,为掩护伤员被炸死在担架旁。

如今张琴秋借她之名,被丢进西宁羊毛厂当苦工。女俘们每天抬着血水浸泡的羊毛,稍慢一步就遭皮鞭抽打。

转机悄然而至,部分被俘的红军剧团战士被强编为“跳舞团”,她们借口缺厨子,把“苟秀英”要进剧团。

伙房成了秘密据点:张琴秋教大家把红军歌词改几个字,当着马步芳的面唱;白崇禧来视察时,她们故意把舞鞋甩到他茶桌上。

杨绍德的告密撕碎了短暂的安全,国民党特派员李晓钟如获至宝,连夜将张琴秋押往南京邀功。 南京“反省院”的铁窗没能关住希望。

1937年抗战爆发,周恩来持国共合作文件直奔国民党谈判桌:“释放政治犯,包括西路军被俘人员!”

秋日的延安窑洞前,战友们贴了副红纸喜联:“两个老家伙,一对新夫妻”,39岁的张琴秋与红四方面军军医苏井观结婚了。

她抱着稻草人跳苏联舞的俏皮模样,逗得毛泽东哈哈大笑。

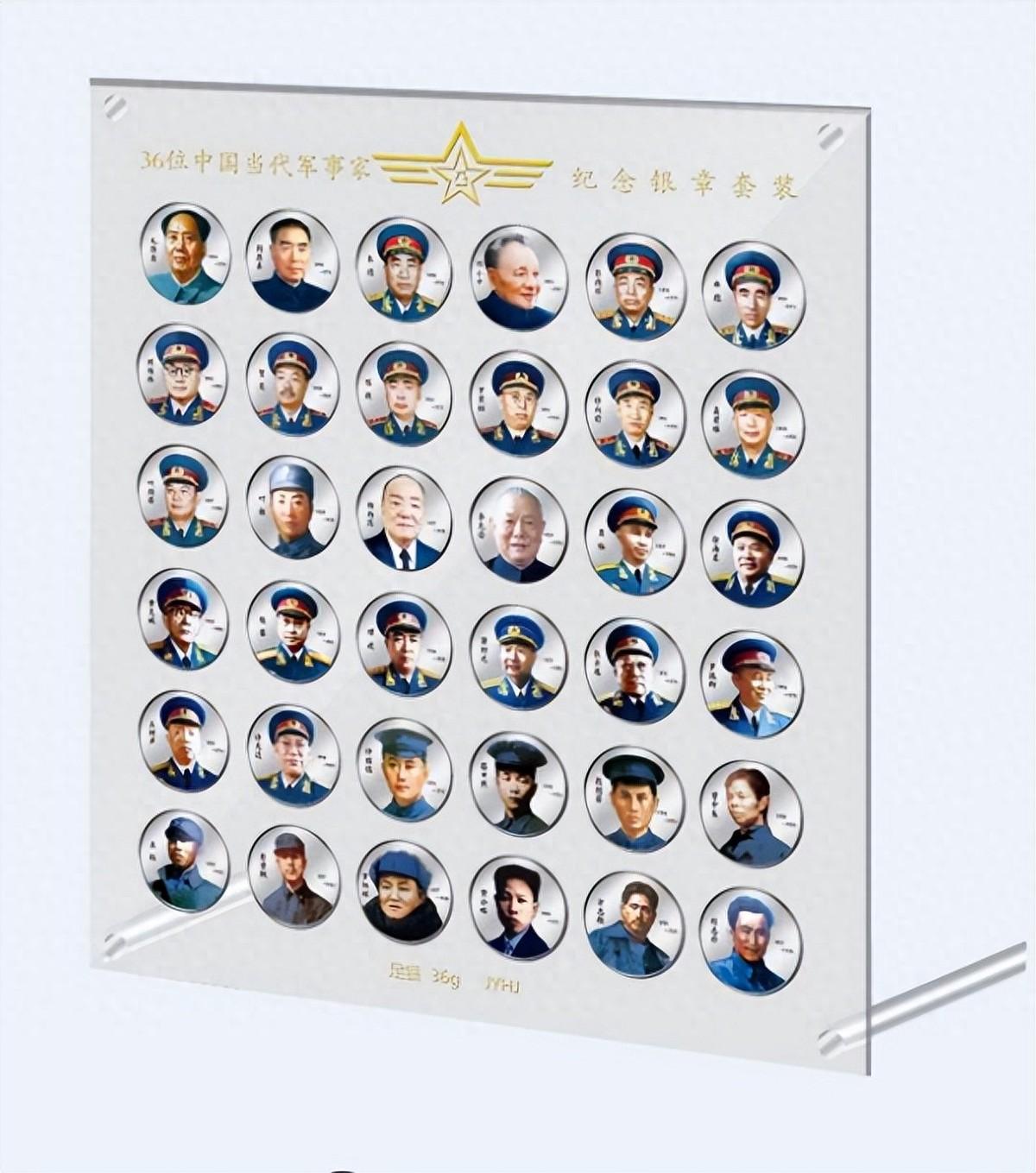

建国后,这位唯一被《解放军将领传》收录的女将脱下军装,成了纺织工业部首任女副部长。 车间里流传着“大姐”的故事:

访问苏联时翻译不够,她操起俄语亲自上阵,成就“部长当翻译”的美谈; 经济困难时期,工人啃糠窝头,她推开宾馆搬进厂里:“大家吃什么,我吃什么!”

1968年4月,风暴席卷而来。面对诬陷“西路军叛徒”的逼供,64岁的张琴秋从高楼纵身跃下,以死捍卫尊严。

十一年后,徐向前元帅在追悼会上老泪纵横:“琴秋同志,是为信仰活过的人!”

当年羊毛厂里掩护她的女俘们,有人活到了见证平反的日子。

王定国(谢觉哉夫人)在回忆录里写道:“我们围住她切土豆丝,其实在听她讲红军打到哪儿了……她让我们相信,天一定会亮。”

而那个在押解路上回望的叛徒杨绍德,最终湮没在历史褶皱里。

没人知道她是否想过,当出卖的毒针刺向战友时,真正被锁链捆住的,其实是自己的灵魂。