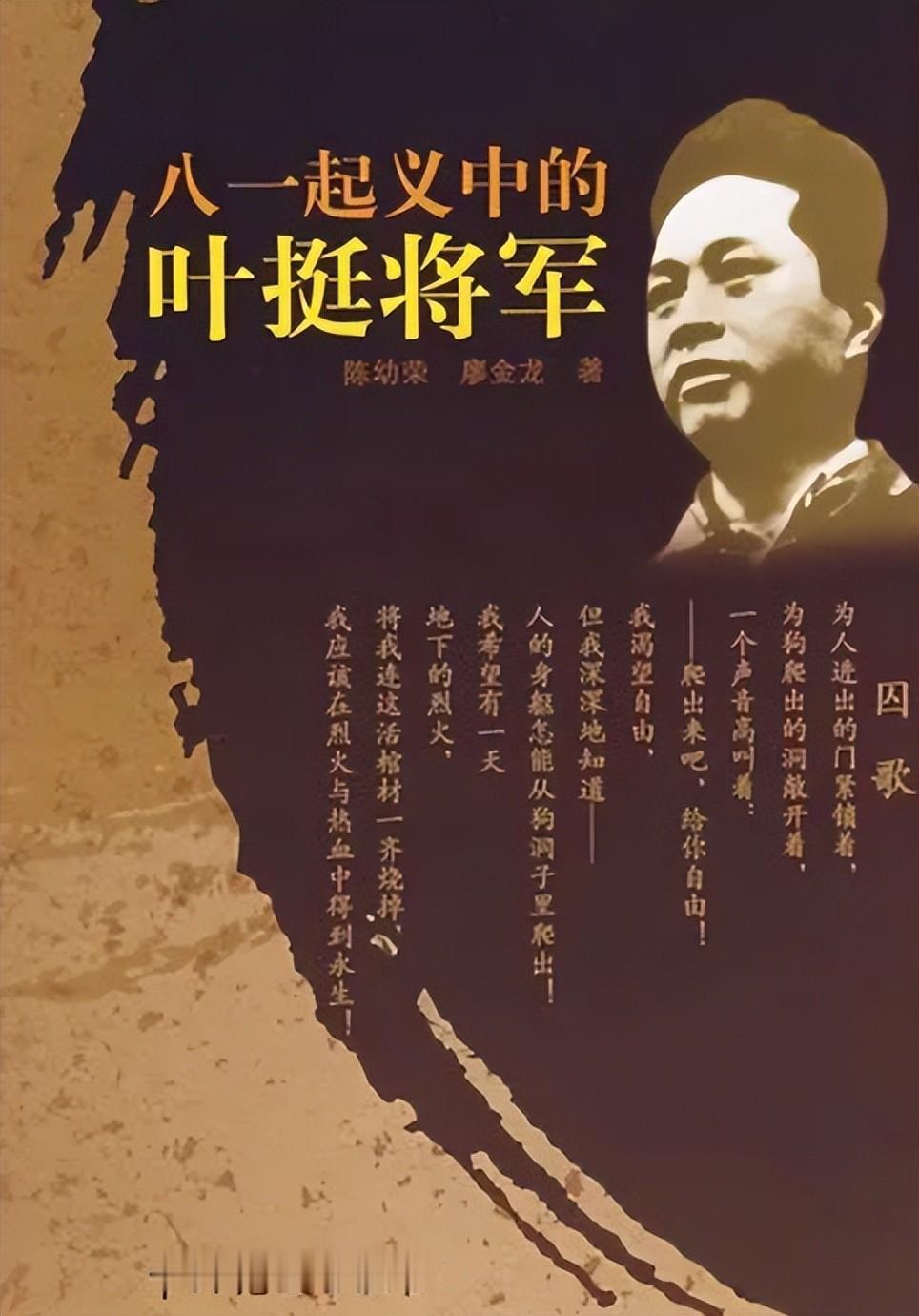

开国36位军事家,叶挺为何在十大元帅之后,李先念为何在粟裕前 “1955年9月,北京西郊玉泉山,朱德对身旁的叶剑英低声说:‘要是老叶在,该坐在第一排。’” 这一句感慨,道出后来军史排序里一个似乎“多余”的问号——叶挺究竟该摆在哪个位置?三十多年后,当中央军委最终确认“36位军事家”名单,排位顺序再度被翻出研究,关于叶挺与李先念所处的先后,质疑声时有耳闻。把时钟拨回去,我们才发现这份名单远不是简单的职务对照表,而是一部压缩的党史、军史与共和国政治史。 1989年11月,中央军委首次授予三十三位高级将领“军事家”称号——时间点耐人寻味。八十年代末,军队即将迎来新一轮大规模精简整编,怎样在体制转轨中保证精神传承?一份官方认定的“功勋坐标”显得十分迫切。五年后补增三人,数量定格在三十六,与《三十六计》的文化意象不谋而合,也使“36位军事家”成为新闻报道里朗朗上口的名词。 排序的规则表面上看很简单:开国十大元帅必须在最前,再是大将,余下则凭综合贡献。然而,叶挺被放在九位元帅之后、所有大将之前,开了先例。理由一:实际军衔。1955年授衔时,叶挺已殉难,无法进入军衔评定序列;为了与“兵无常势,水无常形”的军衔逻辑保持一致,他既不能列入元帅,也不便与大将并排。理由二:历史位置。南昌起义、广州起义、新四军建军,叶挺均担任最高军事领导,他的“第一任总司令”身份被毛泽东予以肯定,“战史要从你写起”这句话等同提前盖章。于是,叶挺被置于元帅之后、未列入大将区间,形成独立层级——既承认其元帅量级的元勋地位,又避开名义上的军衔空缺。 有人又问:若论资历,杨尚昆长于李先念,为何两人都排在叶挺之后且李先念在粟裕之前?这里就出现了第二条隐形规则——党和国家职务权重。杨尚昆与李先念在建国后都先后担任国家主席,但李先念的一段经历极为特殊:中原突围失败后,他靠着残部进入大别山,坚持了整整一年游击,为华中乃至华东保留了作战骨干。徐向前曾评价“危难之际能保得一批战士,难能可贵”。这段抗险经历被许多老红军视作李先念的“加分项”,1950年后他又长期主管财经、担任副总理,七十年代末主持国务院常务工作。军史加国务活动双重履历,让他在权重排序上略高于粟裕。 粟裕的军事才能无须赘言,但毕竟在党政系统担任主要领导职务的时间较少;而名单发布时,他已在1984年去世,声量相对有限。另一个常被忽视的细节是:中央军委筹划名单时,特别看重对大型战役的“总前委”或“代表”经验。李先念在中原突围与后续江汉、鄂豫皖多次前敌总指挥身份被充分记录,而粟裕虽然是华东野战军灵魂,却始终有陈毅这一政治统帅在前,对外多以“副司令”或“参谋长”出现。公式化排序无法完全涵盖灵魂级贡献,这是军史评价的遗憾,也说明排序并非评价全部。 聊到这里,常有老兵打趣:“是不是元帅、大将上限都占满了,叶挺李先念只能排列组合?”其实不然。名单里总共有十六位既非元帅、大将、上将,也未进入新中国军衔序列的人物——他们多半殉国较早或转入党政系统。排位还得兼顾地域、系统平衡。红一、红二、红四方面军,八路军、新四军,中原、东北、华北,各大脉络都需要代表性人物,否则很难服众。叶挺之于南昌、广州、新四军,李先念之于红四方面军与中原,两人都承担了“系统均衡”的角色。 说到贡献衡量,不得不提一次被忽略的内部讨论。1993年秋,军委办公厅曾汇总九份专家意见稿,其中四份建议把叶挺提前到毛泽东、周恩来之后,理由是“武装起义元勋”。最终未被采纳,因为过度“向前挤”会直接冲击已固化的“元帅——大将”阶梯,牵一发动全身。排序并非缺少弹性,而是权衡后求得的最大稳定解。 顺便解释一下,上将为何集体缺席。1955年授上将的五十七人里,作战经历不比很多大将差,如许世友、王震,但如果将上将全部纳入三十六席,人数远超。于是决策层干脆选定“到大将为止”——既保持了荣誉的稀缺性,也避免重复表彰。 再回到叶挺。1941年皖南事变后被囚,是他命运中最大的转折。如果没有那五年牢狱,按照时任新四军军长的资格,1955年的元帅名额极有可能留给他。陈毅在授衔现场的那句“元帅的桂冠该给老叶”,并非客套。空难终结了猜想,也让“十大元帅之后”成为悼念意味浓厚的安排。对比之下,李先念则因为在新中国政治舞台持续活跃,排名靠前更像是对其“武到政”全能履历的全面肯定。 有意思的是,排位谜题里还藏着时间坐标的延续。1994年补增黄公略、方志敏、刘志丹,名单后部先后顺序依然按牺牲时间推移。换句话说,前三十六位的位置一经公布即被锁死,后来者再无调整可能。这样“先军到者”定序的做法,既尊重历史审定,也避免未来频繁调整带来的无谓争议。