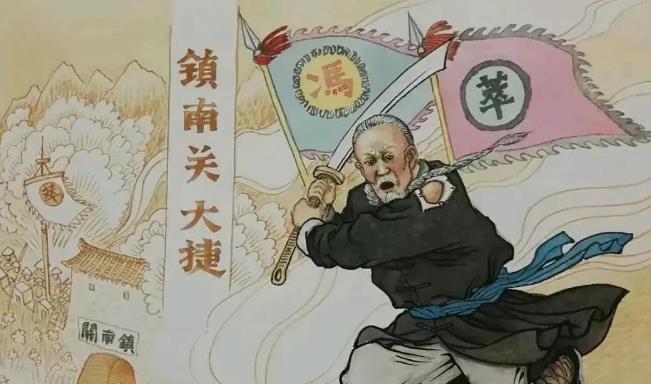

1895年深秋,数千回民跪在西宁城下,绝望地挥舞着白旗乞降。城墙之上,甘肃提督董福祥面如寒铁,只吐出一个冰冷的命令:“格杀勿论!” 这个决定震动了整个清廷,连深宫中的慈禧太后也曾流露过招抚之意。一个受招安的土匪出身的将军,为何手段如此酷烈?答案埋藏在二十三年前那场几乎将他活活烫死的酷刑里。 清朝中期以来,西北地区回汉矛盾逐步积累。乾隆四十六年,苏四十三领导撒拉族和回民在甘肃循化发动起义,起因于新旧教派械斗和官府偏袒。起义军攻占多个村庄,清军迅速镇压,处死首领并株连家属,导致数千人死亡。这一事件加深了回民对清廷的不满,也强化了汉族民众的防范心理。 到同治时期,陕甘回变进一步爆发,从1862年开始,陕西华州回民因土地和税赋纠纷起事,迅速蔓延到甘肃。回民武装焚烧汉村,汉族自卫队反击,形成大规模互杀。清廷派左宗棠率湘军入陕甘,历时十余年镇压,造成人口锐减,经济凋零。 董福祥生于甘肃固原农家,其父参与地方会党,早年目睹家乡战乱,房屋焚毁,村民流散。他在庆阳安化一带组织农民武装,初以自卫为名,阻击回民军和清兵,队伍逐步扩大,控制区北达边塞,南接延安。清官府视其为隐患,多次围剿,他的营地屡遭袭击。 这些冲突源于清廷的边疆政策。清政府惯用“以汉制回”和“以回制回”策略,表面维持平衡,实则挑拨民族间猜忌。乾隆后,回民内部教派分裂,官府往往偏向一方,激化械斗。 同治回变中,回汉互杀达高峰,陕西甘肃人口损失过半,村庄废弃,田地荒芜。董福祥的武装在这种环境下成长,他既对抗回军掠夺,又抵抗官军进剿,势力渐大。 1864年,安化县把总王蔼臣担心其尾大不掉,以罪名逮捕董福祥,押入监狱施以沸水烫顶刑。狱卒怜悯,私放他逃脱。他重聚部下,继续对抗清廷,从此对官府彻底失望,转为公开起事。 二十三年后,1895年光绪二十一年,西北回民起义再起。河湟地区回民因教派争端和民生压力发动反抗,攻占村庄,焚烧官署。清廷调董福祥率甘军回甘肃镇压。他部署包围西宁周边营地,起义军败退后数千人跪地举白旗乞降。 董福祥下令格杀勿论,士兵冲出城门刺杀跪者,追击残部至河边山谷,弓箭射杀逃窜者。慈禧太后闻讯派人建议招抚,但他未予理会,坚持围剿。起义首领被捕斩首,头颅悬挂城门。 甘军抄没财产,株连家属,数百人被绑缚处决。行动扩展到循化等地,村庄遭洗劫,幸存者流放罗布泊。整个镇压持续月余,死者数千,河流变色,西北高原经济进一步衰退。 清廷对董福祥的态度暧昧,既倚仗其平乱,又嫌手段过重。事后默许其行为,升其为甘肃提督。1898年,他调入京师统领甘军。 1900年义和团事变爆发,董福祥率部围攻外国使馆,用炮轰击墙体。其部射杀日本书记官杉山彬,慈禧召见斥责,他以军中行动辩解。八国联军入侵,他护送慈禧和光绪撤往西安,队伍穿越山路。 议和时,列强要求处死他,清廷仅革职留任。他返回甘肃金积堡,保有私兵五千,处理地方事务,如赈济灾民。1908年病逝,享年六十九岁,清廷为其举行军礼,恢复部分荣衔。 董福祥的一生反映了清末西北乱局的复杂性。从农家子到将军,他经历了民族冲突的洗礼,却以残酷手段回应。陕甘回变后,清廷的分化政策虽暂缓矛盾,但埋下更多隐患。 1895年西宁事件并非孤立,而是百年积怨的延续。董福祥的烫刑经历或许加剧了他的偏见,导致对回民的极端镇压。义和团事变中,他的行为虽护主,但加速了清朝的衰落。历史教训在于,忽略民生和公平,只靠武力维稳,最终难逃动荡。 清末西北的民族政策失败,凸显了帝国末路的无奈。董福祥的结局虽得善终,但他的所为留下了永久争议。回汉矛盾的根源在于税赋不均和官府偏私,而非单纯宗教差异。 1895年事件后,西北人口流失,农业凋敝,影响延续至今。董福祥的轨迹提醒人们,个人创伤若不化解,可能放大为社会灾难。清廷的暧昧态度,也暴露了其统治的腐朽。 这段西北往事引发思考:董福祥的抉择是个人恩怨还是时代产物?欢迎在评论区分享你的看法。