1962年,毛主席得知向振熙去世,眼含泪水:寄500,与我夫人同穴 【1950年5月,北京中南海】 “岸英,这趟回长沙,替我问外婆好。”毛主席把手搭在长子肩头,声音压得极低,“别忘了,排辈分,按湖南老规矩。”屋里灯光昏黄,父子对望片刻,谁也没再说话。 彼时的新中国刚满周岁,全国到处忙着清理战场、恢复生产。临行前,毛岸英桌上只放了两件东西:父亲亲笔信和一只帆布挎包。信里一句“外婆八十寿,不可失礼”,让这个二十八岁的青年一路揣在心口。

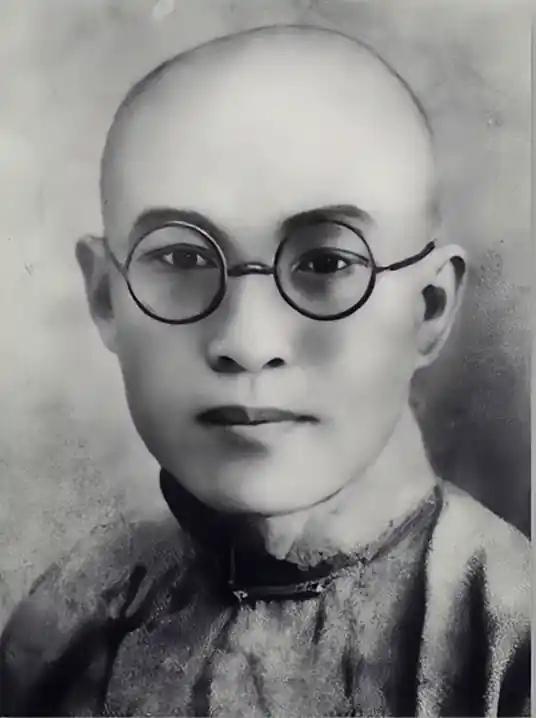

向振熙,这位灰发老人,早在二十世纪初就与毛泽东结下不解之缘。追溯到1913年,湖南一师课堂里,杨昌济第一次讲“修身齐家”,台下的毛泽东听得双眼放光。课后师生长谈,从伦理学扯到德国哲学,再落回湖南稻米行情。循着这条学问与乡情交织的线索,毛泽东走进了板仓冲的杨家,也就此认识了师母向振熙。 那时的向振熙四十四岁,操着一口平江腔,对这个二十一岁的学生格外照顾。她常说:“读书人饿不得。”一碗湘菜腊肉,一碟剁椒豆豉,配几句家常,就把毛泽东留到深夜。杨家的杂物间里,总有他借走又放回的书——师母怕潮,把纸页晒过太阳再存进木箱。

1918年北上。杨昌济受蔡元培邀请赴北大任教,全家迁往北京。不放心毛泽东的生计,师母带上两担米、一包腌鱼干,还把家里唯一的银簪子押给当铺,换了十二块大洋交到毛泽东手里:“路远,身上要有个准头。”这一幕,毛泽东多年后仍对警卫员提起,“她像自家长辈,甚至更周到。” 北大图书馆管理员的薪水每月八块,以今天眼光看不到半斤猪肉,但它托底了毛泽东的求学梦。更重要的是,杨昌济、向振熙夫妇早已认定:要让青年人闯一闯。只是他们没想到,这一闯,把女儿也带进了风口浪尖。 1920年春,杨昌济病逝北京。守灵归葬途中,向振熙把女儿杨开慧交到毛泽东手里:“她随你吃苦,但要有个奔头。”这句话打破了传统守制习俗,也打破了当时“无彩礼不成婚”的惯例。毛泽东借来六块钱,在长沙租了条乌篾桌,冲糯米酿了几坛酒,便成了亲。成亲一周后他南下上海奔走革命,向振熙留下来,撑起这个并不富裕的小家。

秋收起义后局势骤变,毛泽东走上井冈山。长沙城头“捉毛润之”公告贴了满墙。向振熙抱着外孙毛岸英、毛岸青、毛岸龙,门窗不敢点灯。夜里孩子哭,她往嘴里塞半块布,怕哭声招来巡捕。二十世纪三十年代初,杨开慧被捕,母女最后一次对视时间不足一刻——敌人破门而入,向振熙急喊:“从后门去!”那声嘶吼划破寒夜,至今仍是开慧村老人茶余饭后的低语。 杨开慧牺牲后,国民党把注意力转到三个孩子身上。向振熙不愿让外孙做筹码,六旬之年扮作乡下妯娌,护送孩子们绕道武汉再折向上海。一路假装串亲戚,她用湖南腔喊“侄儿”,用麻布裹住孩子卷曲的头发,硬是甩掉了尾随的特务。抵沪当夜,看着接头同志伸出暗号,她忍不住掉泪:“娃子们托付你们了,我回去等消息。”

从1931年到1949年,等待变成了习惯。杨家堂屋门槛被老太太坐出油光,左邻右舍戏言“板仓冲有撮箕印”,说的就是她门口那一片磨亮的青石板。听到新四军胜利,她拍手;听到八路军收复太原,她点香;直到1949年湘江两岸打起礼花,她才真正相信:烽火快熄了。 1950年的寿宴,毛岸英带回一张比巴掌大不了多少的黑白照片:延安窑洞前,毛主席、贺龙、周总理并肩站立。向振熙把照片贴在灶台上方,每天煮饭都能看见女婿的笑容。可没过多久,朝鲜战场传来牺牲噩耗。亲友瞒着她,说岸英在保密工程。她虽然心里隐隐不安,却选择半信半疑:只要主席没来信,就还有盼头。 直到1962年11月15日。中南海门口,秘书递上一张讣告。毛主席读罢,良久,放下批示:“寄五百元,以为悼仪,并嘱同夫人同穴。”五百元,在当时是部长级月薪。批示写得斩钉截铁,没有多余修辞,却透出一种不愿再失去的执拗。“向妈妈走了。”主席拿过毛笔,又停住,红了眼眶。

有人疑惑:区区一笔悼仪为何重要?其实在毛主席心里,比金钱更重的是承诺。他曾说要让老人见到孩子,如今老人走了,孩子仍常年在外,债未偿,情已断。于是他提出合葬,让师母、有如母亲般的老人陪伴妻子,让这条被革命撕裂的亲情链条,最终在长沙板仓的红土里重新连在一起。 次年清明,墓地落成。毛岸青站在松柏间,低声告诉母亲和外婆:“爸爸很好,工作很忙。”山风吹过,他抬头望了一眼漫天云影,像小时候望灶台照片那样,眼里泛着潮意,却一句话没再说。

向振熙走后的余波,并非完全平静。儿子杨开智觉得自己年近花甲,想借亲缘进京任职。毛主席只回了一句话:“各尽本分。”随后让王首道转告湖南省委,凡用人,不以亲旧为请。后来有人说主席“公私分明”,其实熟悉他的人都明白:他把公摆在桌面,把私锁在抽屉里,抽屉钥匙只有极少数人能拿到,向振熙算一个。