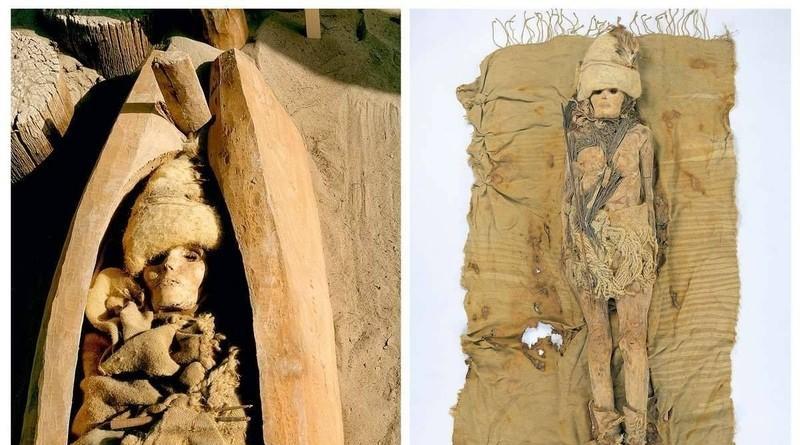

1934年,新疆一位猎人迷失方向,误入罗布泊深处。当他九死一生回到村庄时,逢人便说:“我见到一座‘鬼城’,里面有一千口棺材!”村民们起初以为他疯了,直到一位外国考古学家闻讯而来,花重金请他做向导。 福尔克·贝格曼这个人,1902年出生在瑞典斯德哥尔摩,从小就对挖古董感兴趣。早年他参加过维斯比广场的挖掘工作,那时候他还年轻,亲手清理过沙土里的陶器和石头遗迹,积累了不少经验。1927年,他加入了斯文·赫定组织的西北科学考察团,这是个中瑞合作的队伍,主要去中国西北探险。他负责考古部分,从北京出发,一路穿越戈壁和塔里木盆地,用骆驼驮着工具,边走边画地图。1930年,他在内蒙古额济纳河挖到汉代木简,那些竹片上有古文字,他仔细清理了上千件,帮着了解古代边疆生活。贝格曼这人做事认真,记录得很细致,测量遗址尺寸,收集纺织品和陶器样本。他面对沙漠高温和缺水问题,坚持步行勘察,调整路线避开危险区。1934年那次罗布泊探险是他生涯高光,发现小河墓地后,他命名了这个地方,还带回两百多件文物。回国后,他写了《新疆考古研究》,1939年出版,里面有详细草图和照片,影响了后来研究新疆历史的学者。他还合著过一本亚洲探险史,记录了1927到1935年的行程日志。贝格曼1946年去世,才43岁,他的资料成了新疆考古的基础,许多人靠他的地图重访遗址。这家伙的贡献实打实,但探险过程也暴露了当时外资团队在本地资源利用上的问题,没啥美化必要。 猎人奥尔德克其实早在1910年前后就碰上这事,那时他在罗布泊打猎,沙尘暴让他迷路。他看到沙丘上林立的木桩和船形棺木,数量上千,用牛皮包裹得紧紧的,周围是枯死的胡杨树。回村后,他对大家讲这个发现,村民觉得他受惊过度,不太当真。消息传到贝格曼耳朵里,这位瑞典人当时在乌鲁木齐附近驻扎,带队考察。他找到奥尔德克,出钱请他带路,猎人开始拒绝,但看到酬劳就答应了。1934年5月,队伍出发,有十来个人,带骆驼和工具,沿库姆河走。河边芦苇稀疏,进沙漠后太阳晒得人难受,他们记录风向和沙丘高度,晚上扎营煮茶。几天后到干涸河床,奥尔德克指认位置,团队清理沙层,露出木桩。贝格曼叫这地方小河墓地,因为靠近一条小河支流。他们选了个棺木切割牛皮,里面是女性遗体,头发中分,戴尖顶毡帽,眼睛微闭,嘴唇露牙,看起来像在微笑。大家管她叫微笑公主。继续挖周边,找到纺织品和木雕,但尘暴来了,只能撤退。撤退时穿越盐壳地,检查水囊,奥尔德克在前引路避流沙。回营地后,贝格曼画布局图,标记棺木和木桩。整个挖掘出了12个墓穴,带回文物揭示青铜时代习俗,棺木用胡杨树掏空,裹牛皮密封。墓地木桩两米高,男性墓有弓箭,女性有面具。遗体涂奶酪制品防腐,牛皮收缩挡沙,形成无氧环境。过程高温40度,风沙刮人,但他们分配口粮,坚持完成。返回乌鲁木齐,文物运到斯德哥尔摩,途中避开风险路径。这次发现展示了古代墓葬技术,但也反映出探险对本地环境的干扰。 小河墓地被尘暴掩埋后,位置丢了66年,贝格曼回国后在书里画了路线图。2000年,中国新疆文物考古研究所用他的地图加卫星定位,骑骆驼重找遗址。2002年底开始挖,清理沙层露出木桩。2003年10月,开棺看到女性遗体,毡帽完整,睫毛还在,微笑没变,叫小河公主。到2005年,挖了167个墓穴,发现奶酪制品和牛皮密封是防腐关键。贝格曼的书译成中文,成了研究基础。他的发现推动了新疆考古,揭示了3800年前的文明痕迹,比如纺织技术和埋葬方式。公主其实是普通人,墓葬没特殊随葬品,但保存好成了代表。专家分析,墓地人种特征显示欧罗巴人种,早于丝绸之路,说明文化交流早。贝格曼团队带走的文物现在在瑞典博物馆,帮着国际学者对比研究。但早期探险也导致部分遗址暴露,风化加速,这点得承认。重新发掘用现代设备,保护更好,避免了老办法的破坏。 重新发掘后,专家确认小河人属于印欧语系,DNA显示与欧洲人有亲缘,颠覆了新疆历史认知。以前以为是后期移民,现在知道3800年前就有。墓葬习俗简单,死者裹斗篷,放树干棺,陪葬品实用,如木梳和箭头。公主的帽子有红带,显示装饰习惯。贝格曼书里提到棺木声音闷响,开棺那一刻是高潮,但现代用工具更安全。遗址保护成了重点,现在围栏起来,游客限流。猎人故事流传下来,成了民间传说,但事实是奥尔德克1914年左右发现的,贝格曼1934年跟进。时间差说明消息传播慢,那时代新疆交通差。贝格曼团队有中国人参与,合作模式开了先河,但外资主导也引争议。