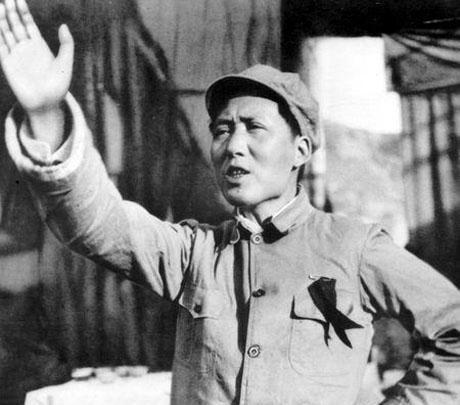

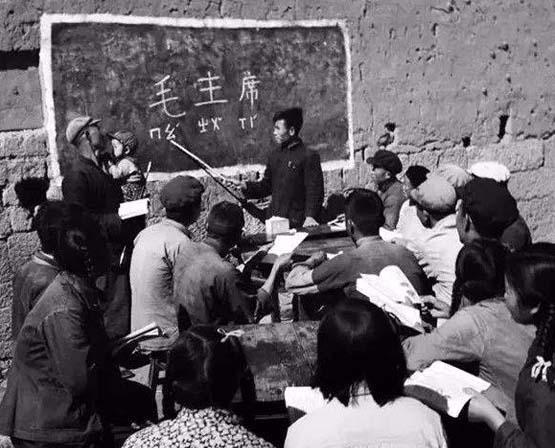

毛主席的一个决定,让中国有了庞大的“人口红利”,而且受益至今。 1949年,中国的起跑线非常低。彼时,中国的各项指标,不论是人文还是经济都相对较低,甚至低于撒哈拉到南非之间一些非洲国家的平均水平。谁能想到,一个简单的决定竟能改变亿万人的命运? 毛泽东,湖南湘潭韶山冲人,1893年出生在一个农民家庭。1913年春季,20岁的毛泽东以第一名的成绩考入了湖南公立第四师范,后来转入湖南第一师范。这所学校前身是南宋理学家张栻创办的城南书院,注重人格和学识的培养。在这里,毛泽东不仅接受了现代教育,更重要的是形成了对教育重要性的深刻认识。 他还主办工人夜学、担任湖南一师一附小主事、创办自修大学和湘江学校。这些教育实践让他深刻体会到,文盲问题是制约中国发展的根本障碍。早在1945年中国共产党第七次代表大会上,毛泽东就明确指出:“农民——这是现阶段中国文化运动的主要对象。所谓扫除文盲,所谓普及教育,所谓大众文艺,所谓国民卫生,离开了三亿六千万农民,岂非大半成了空话?” 新中国成立时的情况触目惊心。全国5.5亿人口中80%是文盲,农村的文盲率更高达95%以上。这意味着什么?在偏远山村,十里八村找不出一个识字的人;工厂里的工人看不懂操作说明书;农民连自己的名字都不会写。这样的国家如何建设现代化? 1950年9月,教育部和全国总工会召开第一次工农教育会议,明确提出”推行识字教育,逐步减少文盲”。为了鼓励和推动学习,毛泽东接见了与会的全体代表,并与学习劳模亲切握手、合影。这次会面释放出一个强烈信号:新中国要向文盲宣战。 扫盲运动很快在全国展开。城市工厂的夜校、农村的冬学如雨后春笋般出现。但真正的突破来自军队。1951年,中国人民解放军西南军区文化教员祁建华利用注音识字创造了《速成识字法》。这种方法让学习者在15天内识字1500个以上,效果惊人。 在1952年8月2日庆祝人民解放军建军25周年全军运动会的赛跑比赛现场上,出现了这样的奇景:起跑线上的选手们做出蹲踞式的姿势,却不是准备起跑,而是蹲着把纸板放在膝盖上写字。谁先写出规定的几个字,谁就可以起跑。不识字真的会”输在起跑线上”。 1955年,山东莒南县高家柳沟村的经验引起毛泽东高度关注。这个只有300多户人家的小山村,解放初期仅有9个人识字。村青年团支部创办记工学习班,教授与记工相关的字词。经过两个半月学习,115名青年中有19人当上了记工员。毛泽东看后当即批示:“这个经验应该普遍推行”。 这次经验推广形成了独特现象:不是父母教孩子,而是”儿子教老子”。先学会识字的青少年反过来教不识字的大人。各地创造出”车间学校”“地头学习小组”“炕头学习小组”等多种学习形式,做到”农闲多学、农忙少学、大忙放学、忙后复学”。 1964年,我国开始第二次人口普查,同时也对国民的文化素质进行了一次全面的调查。结果显示:15岁以上人口的文盲率,已经由解放初期的80%下降到了52%。从1949年到1969年,新中国通过4次大规模的扫盲运动,先后有1亿多中国人摘掉了文盲的帽子。 这个决定的远见之处在哪里?它为中国创造了巨大的人口红利。到2000年,中国的文盲率已经降至6.72%。2010年中国15岁以上文盲人口已从2000年的8507万,下降到5419万,成人文盲率从8.72%下降到4.88%。 这些接受过基础教育的劳动者成为改革开放后中国经济腾飞的重要基础。无论是制造业的快速发展,还是后来的技术创新,都离不开这支具备文化素养的劳动力队伍。正是因为有了大量受过教育的工人,中国才能在全球化进程中承接制造业转移,成为”世界工厂”。 当时印度的铁路是中国的三倍;印度人的平均寿命比中国人长5、6岁;印度的主要工业产出,比如钢铁、化肥、煤炭、水泥、电力等,都远超中国。但中国通过扫盲运动培养了大量有文化的劳动者,而印度忽视了全民教育,这成为两国发展差距拉开的关键因素。 进入新世纪,中国正在从人口数量红利向人口质量红利转变。大学毕业生数量大幅增加,为国家创新发展提供了人才基础。虽然也带来了就业结构性矛盾,但总体而言,教育水平的提升为中国经济转型升级创造了有利条件。 1976年9月9日,毛泽东逝世。但他开创的扫盲事业结出了丰硕果实。今天的中国能够成为世界第二大经济体,离不开当年扫盲运动培养出来的大批有文化的劳动者。从改革开放初期的加工贸易到今天的高科技制造业,从传统农业向现代农业转变,都依靠着这些接受过基础教育的人们。 正如毛主席当年预言的:“中国人被人认为不文明的时代已经过去了,我们将以一个具有高度文化的民族出现于世界。”这个预言正在变为现实,而一切的起点,正是70多年前那个改变了亿万中国人命运的扫盲决策。 从80%的文盲率到今天的教育强国,毛主席的这个决定真正改变了中国。